摄影并撰文/记者 曹瑞林 钱晓虎 穆可双 武元晋 特约记者 张永进 卫 枫

今年北京的清明格外寒冷,纷扬的雪花洒落大地。

“我的丧事一切从简,不给干休所领导和儿女添麻烦,不通知任何亲朋好友,不保留骨灰和空骨灰盒……”遵照遗嘱,北京卫戍区某干休所离休干部、原第二炮兵某基地医院副政委周智夫的送别会只有短短十几分钟。没有悼词、没有主持人,3个普通的花圈显得简朴、低调。

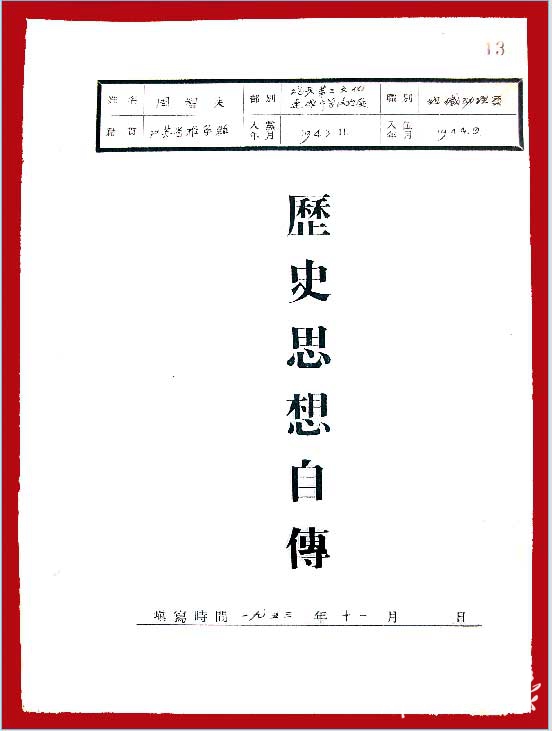

从周智夫朝夕相处的家人以及熟悉他的邻居、战友、干休所工作人员的讲述中,从他跨越94年岁月长河的个人档案和字字真情的《历史思想自传》中,我们一步步走近这位普通共产党员崇高而丰富的精神世界。

“对党知恩报恩,就涌泉相报”

初见周智夫,是在今年春节后,解放军总医院第一附属医院一间普通病房里。

刚刚离开重症监护室,一场大病差点夺去他的生命。消瘦的脸上却看不到丝毫劫后余生的痛苦,嘴角还泛着一丝微笑。二女儿周卫平说,前几天,父亲刚刚向党组织交上12万元“下辈子的党费”——人生最后的心愿已了,他的内心充满喜悦。

去年7月的一天,周智夫把照顾自己饮食起居的周卫平叫到病床边,郑重地说: “我想交一次特殊党费。”

2017年11月1日,这个决定写进了周智夫的补充遗嘱。在遗嘱中,他还写道: “对党知恩报恩,就涌泉相报。”

2018年1月18日,二女儿周卫平、三女儿周卫华代表父亲,郑重地把12万元特殊党费交到中共中央组织部。

“只要革命需要,就是牺牲也要干!”

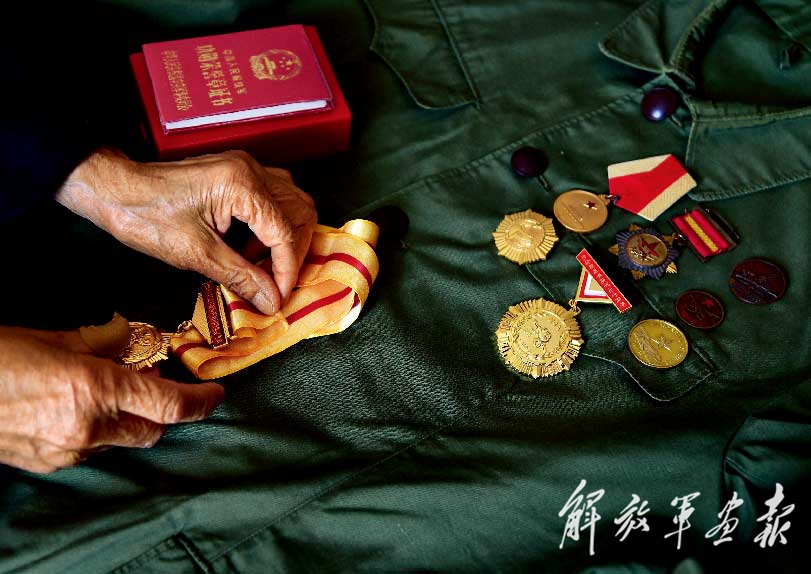

周智夫的左肩窝里有一个弹孔,右肋处深深凹陷,一道长约10公分的伤疤触目惊心。

二女儿周卫平说:“这是战争留在父亲身上的永久记忆。”几十年里,一生低调谦卑的父亲,只偶尔提起这枪伤的由来:1946年4月,他任新四军淮北七分区独立四团二营四连党支部书记,在安徽濠城外阻击国民党军队抢粮的战斗中,一颗子弹打中他的左肩窝,贯通右肺,又打进了身边一位战友的小腿里。

战友们把周智夫送到后方医院,在当时极端简陋的医疗条件下,他幸运地捡回一条命:右侧第六根肋骨摘除,右肺叶切除近三分之二,落下了三级甲等伤残。

然而,让周智夫一生铭记的,并非是自己承受的巨大创伤,而是身边战友的不幸牺牲。一想起这些,周智夫总是老泪纵横:“是部队给了我第二次生命,没有部队就没有我的今天,就没有我们一家,所有的一切都是部队给的、都是党给的。”

“只要革命需要,就是牺牲也要干!”翻开一本卷了边的《历史思想自传》,里面都是周老发自肺腑的炙热心声,也是他一生许党的真实写照。

“革命军人四海为家,到哪里都是组织的安排”

位于海淀区某干休所周智夫的家,是2008年搬进来的,面积还没有完全达标。

从东北到华东、从华东到西南、从西南到华北,周智夫一生4次调动工作,经历10余次部队整编、20多次岗位变换,大儿子周华、小儿子周卫民参军后,一个转业安置到江西九江、一个回到江苏徐州老家,虽然他们也想离父亲近些,但从不敢跟父亲提起。他们深知父亲的脾气,即使说了父亲也不会同意。

战争年代,党指到哪就打到哪;和平时期,党叫干啥就干啥。1957年初,一纸命令,调周智夫到新组建的重庆炮校工作。他第二天便带着妻子和4个未成年的孩子,拎着两个竹编箱就出发。

1968年6月,周智夫接到去原第二炮兵某基地医院任职的命令,一家人又从重庆赶赴云南。刚刚走出校门的大女儿周雪文则被孤身一人留在当地落了户。

家越搬越远,条件越搬越差。由于住房紧张,全家人借住在当地老乡家一所废弃的房子里,生活十分艰苦。家人有时也抱怨,周智夫给他们做工作:“革命军人四海为家,到哪里都是组织的安排。”

正当在云南的工作风生水起时,1970年5月,周智夫又被调往北京工作。一家6口,从此分散居住在全国4个省市。

“子孙后代永远不忘党恩”

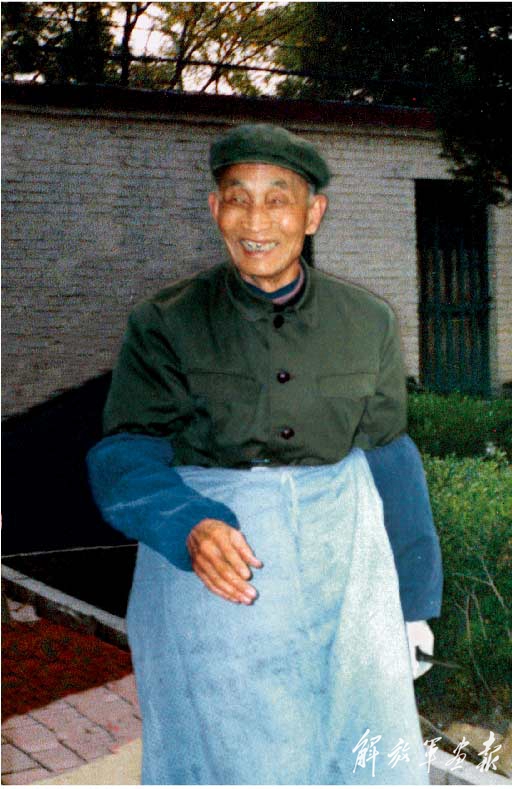

走进周智夫的家,满目皆是简单朴素的陈设——用了几十年的沙发、钢管床等老旧家具,就连上世纪50年代的牙缸、饭盒都舍不得扔。

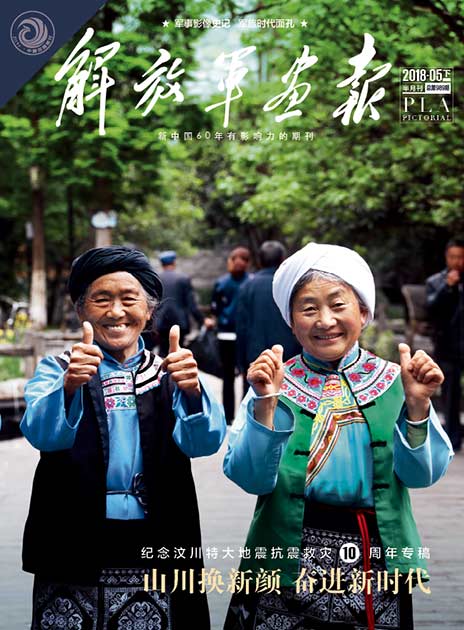

周智夫对军装情有独钟,但凡隆重场合,都会穿着熨得笔挺的军装。一套军装,他穿了30余载。岁月流逝,军装的颜色变淡了,军人的底色却厚重了。周智夫的忠诚、感恩、勤俭的美德融进了血脉,也融进了家风。

小儿子周卫民说,很早之前,父亲就立下家规:子孙后代永远不忘党恩。上世纪70年代,边境发生战事。周卫民服役期满,刚接到退伍命令。周智夫要求他留队待命,随时准备报效祖国。周卫民当天找到领导,申请推迟退伍。得知轮不到所在部队上前线时,才返回江苏老家。

念党情、报党恩、跟党走,是周智夫红色家风的底色。周智夫给自己定下了为组织多着想、多分忧、多添彩,对组织少提要求、少讲条件、少添麻烦的“三多三少”原则。即使对待家人,也不破例。

斯人已去,精神永恒。春风浩荡,人民将永远铭记这名真正共产党员的高尚风范。

编辑/穆可双