撰文并摄影/许家子 陈 浩 特约记者 王春雨

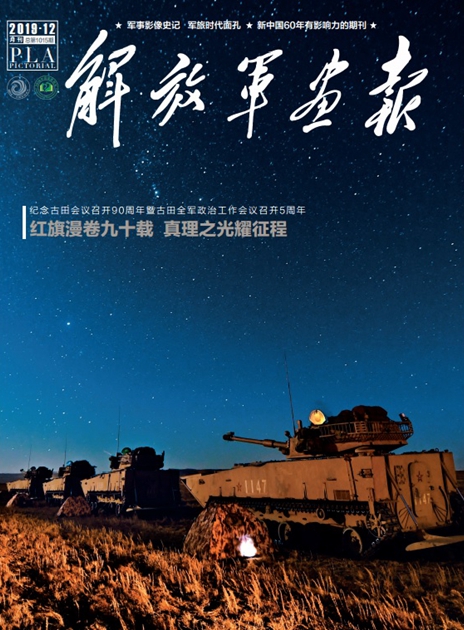

深山,乌云密布,暴雨将至,火箭军某旅一场无预告合成演练即将打响。

距离气象侦察要素提供的既定发射窗口还有50分钟,该旅官兵必须跟时间赛跑,在完成作战任务后还要以最短时间撤出发射阵地。

记者跟随发射四营的车队现场观战。指挥车内,营长张达明和几名参谋在拟订机动路线,除了一张军事地图,可供他们借鉴的资料十分有限。张达明边看地图边向记者介绍,现在演习“陌生系数”越来越高,没有以往的“全知视角”,在完全陌生的作战地域内,情况需要逐步判明,处处充满变数。

“砰!”此时,车队2辆运输车突遭模拟蓝军精确打击,预设行军路线已经暴露,6名号手被判出局。当前行军梯队立即进行临时调整,启动备选路线重新出发,并对梯队车辆顺序进行调整,加强保护作战任务中的重要号手和装备车辆。

临机处置最能锤炼指挥员实战本领。不断加载的组合特情、连续课目和突发情况,“招式”环环相扣,对抗逐步升级,逼着部队在逼近真实的战场环境下想对策、练能力。

近年来,演习场上念脚本、走套路、摆队形等现象逐渐销声匿迹。该旅深入研究战争机理,设置多个演练课题,围绕不同作战阶段特点,重点强化训练一个想定多种态势、一种特情多个预案、一个目标多种打法、一项任务多种战法,修订完善特情设置和演练规则,让红蓝双方自主开展高强度高密度高难度的背靠背对抗,锤炼官兵险中求胜、危中求安、残中求全的能力。

百磨出利剑,旺火淬好钢。发射四营占领阵地之后,战前动员简短有力;“号手就位”指令下达,官兵快速奔向各个战位……尽管一路对抗减员40%,官兵还是凭借“一专多能”的本领,快速整合发射班组,完成火力突击任务。

第一轮昼夜连续对抗结束,战备物资全部装车,携行装具置于床头,官兵和衣而睡,时刻等待下一次冲锋的号角。

编辑/刘 妍