从“问天”到“天问”

——写在“东方红一号”卫星成功发射五十周年之际

撰文/记者 王天益 谭靓青 通讯员 张 未

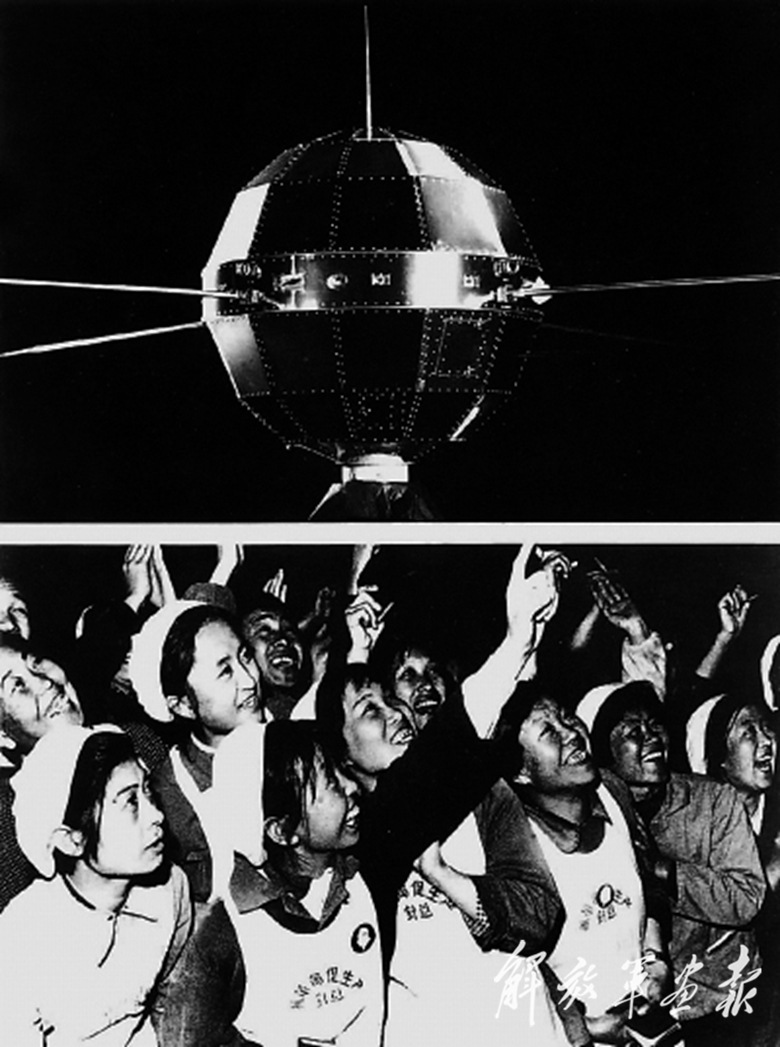

时令虽已过了谷雨,晚上8点的北京仍有几分凉意。天安门广场上人山人海,无数热切的眼睛追随探照灯仰望星空。20时29分,当一颗闪亮的“星”划过夜空时,人群沸腾了,人们挥舞双手,高声呼喊,咧嘴大笑……

这些难以抑制的激动和兴奋,穿越时空,定格于一张黑白胶片。

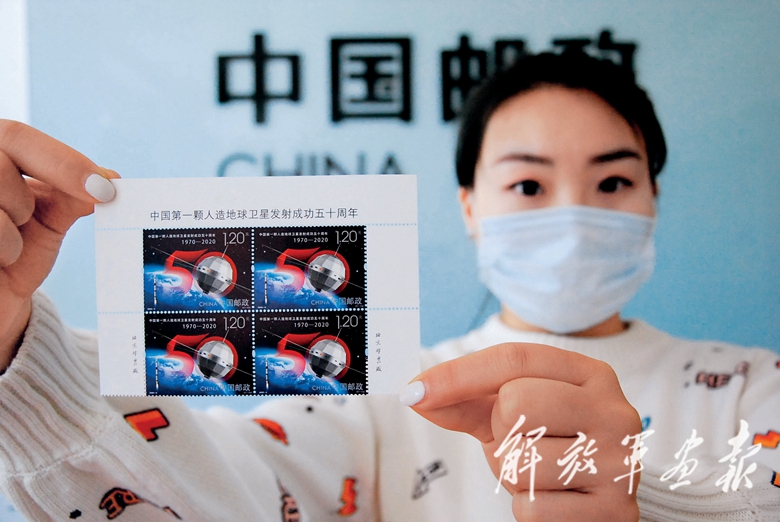

那是1970年4月25日的北京。照片里的人们,正在仰望我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”。就在拍下这张照片的前一天,“东方红一号”卫星成功发射,中国成为世界上第五个依靠自己力量把人造卫星送上太空的国家。

50年后的今天,这张黑白照片在互联网上广泛传播。与此同时,人们依旧不时抬头仰望星空,期待那颗“星”再次到来。

2020年3月28日,“东方红一号”卫星再次飞过北京上空,中科院国家天文台用一组连拍照片,记录下其中20秒的轨迹。在微博、微信等社交网络上,无数人竞相观看、转发这段视频,仿佛是在透过手机、电脑屏幕,瞻仰一座中国航天的丰碑。

50年斗转星移,50年星光闪耀。

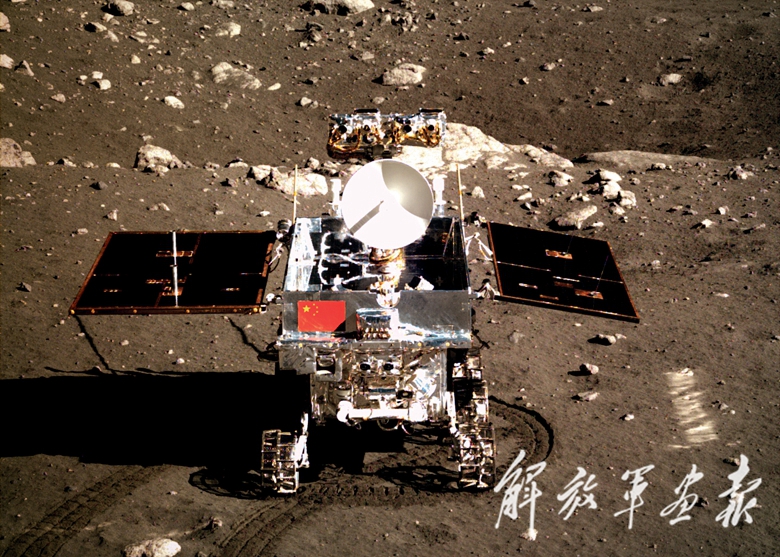

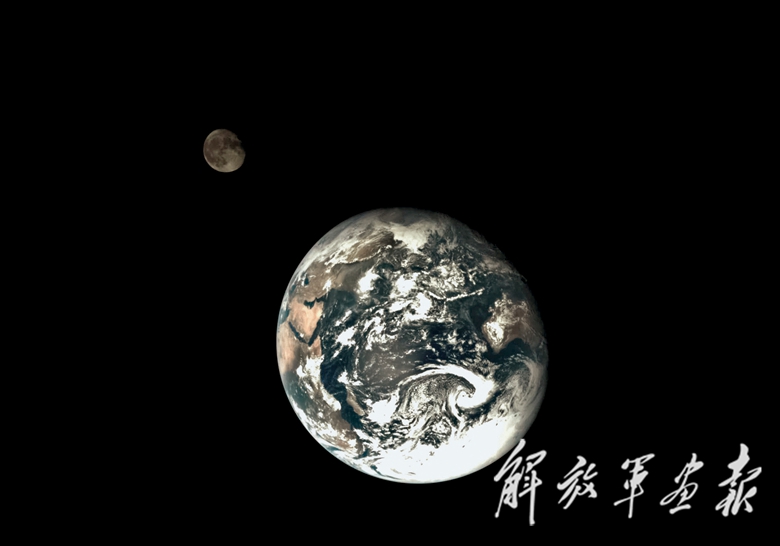

今天,我们再也无法凭肉眼看见“东方红一号”,再也听不到它在太空中的动人“歌唱”,但当我们仰望星空时,我们清楚地知道,那里已有导航全球的“北斗”、筑梦空天的“天宫”、栖息月宫的“嫦娥”和“玉兔”……

今天,“东方红一号”老了,但它一点都不孤独。因为,太空里的“中国星座”已从“一颗星”变成了“满天星”。

中国星——璀璨星空留下“中国足迹”

今年年初,一份关于世界各国航天发射情况的统计数据惹人关注:2019年,我国一年航天发射30多次,再次位居世界第一。有媒体评论说:在走向太空的道路上,中国人的脚步越来越快,步点越来越密。

走过万水千山,难忘启程之艰。

今天,当越来越多的民企进入商业航天领域,大学生、中学生也能设计出科普卫星遨游太空时,人们很难想象,50年前我国成功发射第一颗人造卫星、在璀璨星空印下首个“中国足迹”所走过的艰辛。

那是一个激荡着光荣与梦想的时代——

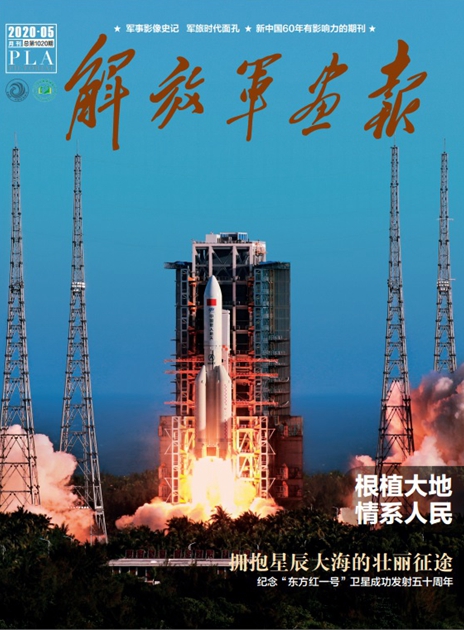

1957年10月,苏联发射了人类历史上首颗人造卫星。1958年1月,美国也成功发射了人造卫星。就在这一年5月,毛泽东在党的八大二次会议上提出:“我们也要搞人造卫星,要搞就搞得大一点。”

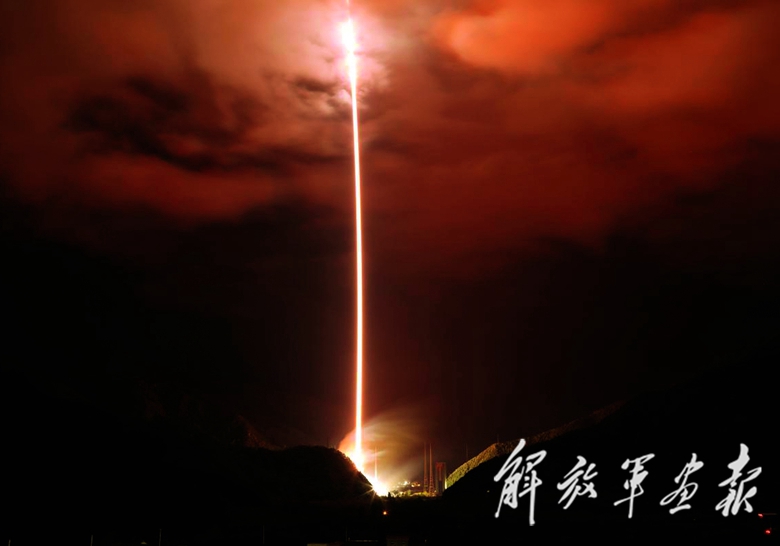

号令如山,十万建设大军奔赴戈壁荒滩,开始建设中国最早的航天发射场——酒泉卫星发射中心。全国最顶尖的“大脑”也从四面八方汇聚到一起,为发射中国第一颗人造卫星展开攻关。

那是一场“平地起高楼”的极限挑战——

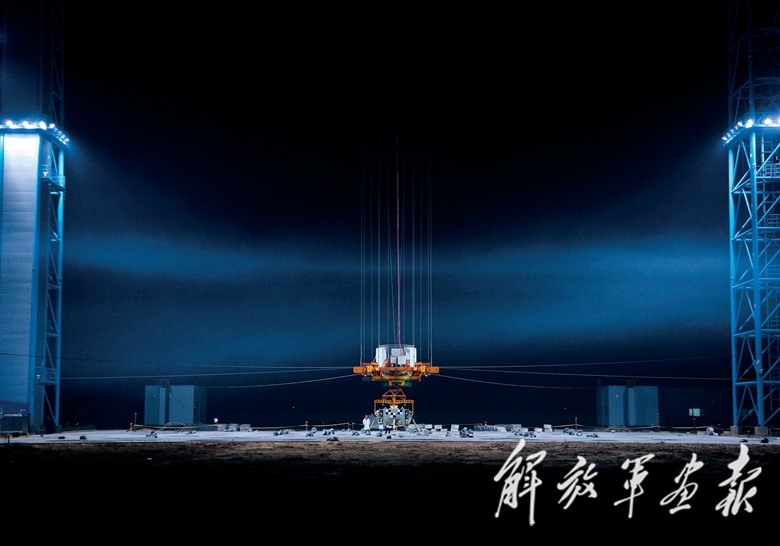

1965年,“东方红一号”的基本方案确定,方案可以简单概括为4个方面12个字:“上得去,抓得住,听得着,看得见。”可对于当时科技工业基础相当薄弱的中国来说,这“四个方面”中的哪一点实现起来都难如登天。

时任“东方红一号”总体组副组长的潘厚任回忆起那段经历时,打了个形象的比方:“就像你要吃馒头,馒头买不到,面粉也买不到,甚至连小麦也买不到。你要开荒种麦子从头来。”

那是一次次的自力更生、攻坚克难——

当时在七机部二院工作的宋庆元,承担了卫星轨道计算和运载火箭弹道计算的任务,单位却只有一台计算机,大部分时候都要用手摇计算器。“计算一个弹道耗时一个月,计算纸堆了一房间。”就在这样的条件下,宋庆元和同事精准计算出轨道数据,为实现“抓得住”的目标奠定了基础。

其实,直到发射成功后,宋庆元才知道自己算的是中国首枚人造卫星的数据。“我们不知道具体为什么算,但知道在为国家做很重要的事,所以夜以继日。”已经80多岁高龄的宋庆元回忆起往事,依然心潮澎湃。

经过无数航天人默默无闻、不分昼夜的自主攻关,1970年4月24日,“东方红一号”卫星成功发射。而且,“东方红一号”的质量达到173千克,超过前4个发射人造卫星国家首颗卫星的质量总和。

一星破晓,光耀五洲。

新加坡《民报》评论说:“中国成功地发射了第一颗人造卫星,从天外飞来的音波,不但震荡了举世的人心,也使美、苏两国闻之相顾失色。”

担任“东方红一号”卫星总体设计工作的孙家栋则别有一番骄傲:“每一颗螺丝钉都是中国自己搞的,能把第一颗卫星送上太空,真感觉到扬眉吐气。”

启明星——星辰大海里的“精神灯塔”

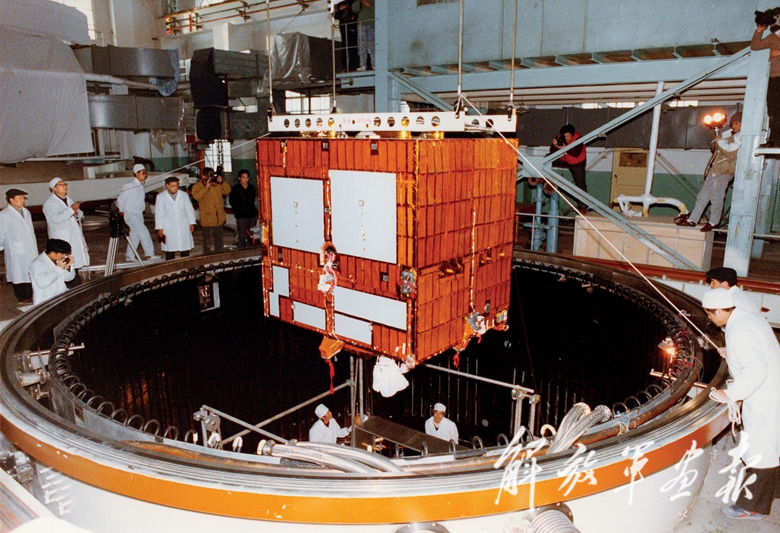

4月上旬,一则航天消息传来令人振奋:实践二十号卫星激光通信通过在轨验证,高达10Gbps的速率创造了我国卫星激光通信最高纪录,其他各项指标均达到国际先进水平。

实践二十号卫星是“东方红五号”卫星平台的首飞试验星,也是“东方红卫星家族”的最新成员。

50年来,从“东方红一号”到“东方红五号”,“东方红”已从一颗卫星衍生为一系列卫星平台。一颗颗传承着“东方红”基因的卫星,不断在新的领域创造中国航天的新纪录。

当年“东方红一号”卫星的诞生地,如今也已成为我国空间事业的主力军——中国航天科技集团公司第五研究院。

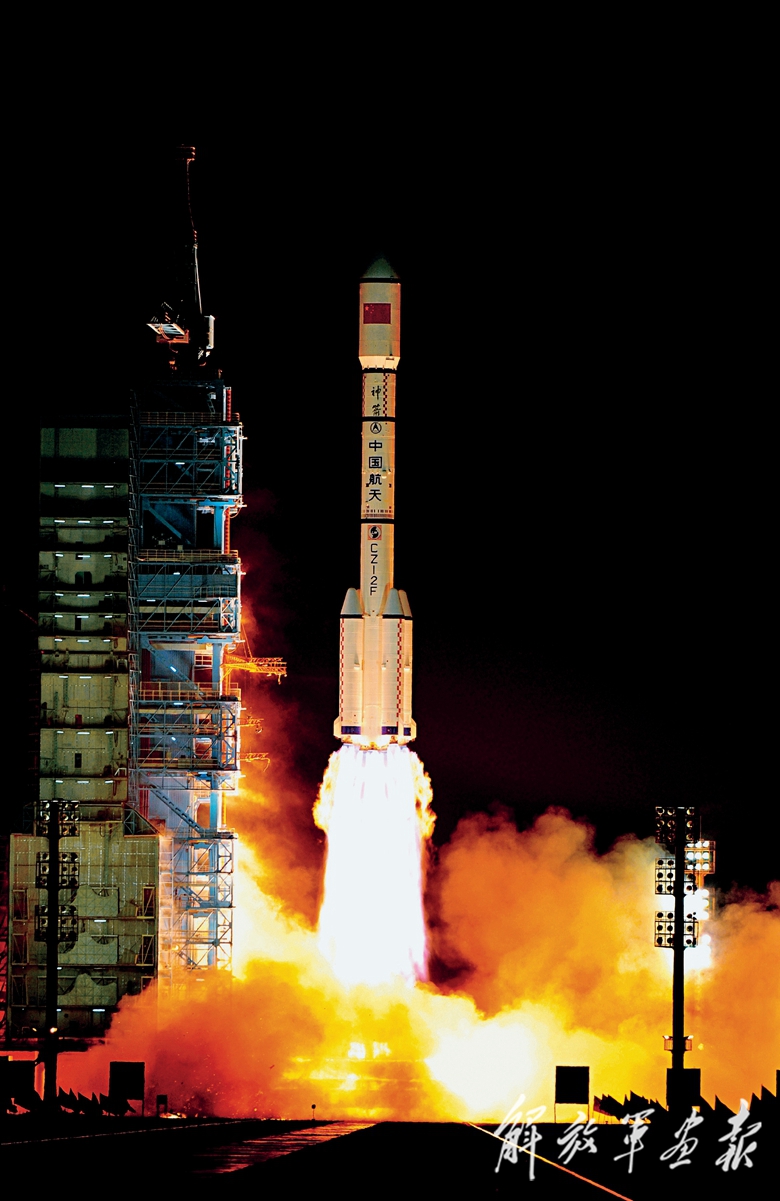

沿着“东方红一号”开启的航天事业继续前行,五院先后承担了载人航天与探月工程、第二代北斗卫星导航系统、高分辨率对地观测系统等国家重大工程的航天器研制工作,创造出多项新的“第一”:第一艘载人飞船、第一个月球探测器、第一颗商业出口卫星……

“作为流淌着‘东一’血液的五院人,我们始终坚持自力更生、自主创新,将永立世界航天发展潮头、永续中国航天新辉煌作为毕生信念与追求。”在五院院长张洪太眼中,“东方红一号”既是伟大事业的开端,也是伟大精神的源泉。

说来也真是传奇,50年过去了,设计寿命只有20天的“东方红一号”虽然早已失去功效,却依旧运行在近地点为400多千米、远地点为2000多千米的轨道上。

有人因此将它比作一位年迈的老人,守望着欣欣向荣的家族英才辈出;也有人将其视为一座精神的“灯塔”,在茫茫星辰大海中照耀中国航天事业从零走向辉煌。

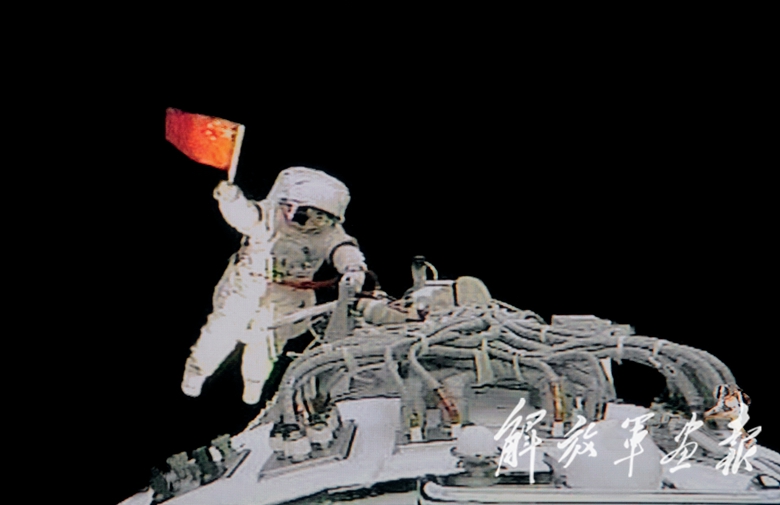

50年的漫长守望中,作为第一颗遨游太空的“中国星”,它见证了无数中国航天的“第一次”:第一颗返回式卫星、第一颗通信卫星、第一颗飞向月球的探测器、第一张出现在太空中的中国面孔、第一面闪耀在月球表面的五星红旗……

2019年7月的一天,“东方红一号”卫星和“天宫二号”空间实验室在距离地球约400千米的轨道不期而遇。这场相遇,双方在空间上相隔仅40多公里,时间上却跨越了40多年的光阴。

这场偶然的相遇,仿佛是现实对历史的致敬,也仿佛是当下与过去的一次精神接力。无论未来我们走向多远的星辰大海,那艰难迈出的第一步都将是我们不竭的动力源泉。

长明星——“东方红一号”离我们并不遥远

“东方红一号”离我们到底有多远?

半个世纪——这是时间给出的答案。漫长的岁月,带走了一位位历史的亲历者、见证者,把无数朝气蓬勃的青年变成了白发苍苍的老者,让那些闪烁着梦想光芒的故事变成了越来越“独家的记忆”。

400多千米——这是空间给出的最近距离。从发射之初的肉眼可见到如今只有约7.5等星的亮度,虽然“东方红一号”运行的轨道高度变化不大,但暗淡的星光拉远了人们的视线。不少人甚至并不清楚,我国的第一颗人造地球卫星至今仍在天际环游。

也许,“东方红一号”真的离我们很远。可如果换一番角度观察,它其实也离我们很近。

闭上眼睛,用心聆听。你会发现——

在北京站、长沙站、太原站,在北京、西安、天津的电报大楼,在郑州二七纪念塔、上海外滩海关大楼……在大江南北的很多地方,你都能听到同一个旋律。“东方红,太阳升……”那曾在太空中奏响的音符,至今仍飘荡在中华大地,飘荡在人们心间。

打开心灵,仔细留意。你会发现——

驾驶车船,“北斗”为你提供导航服务;打开电视,“中星”为你送来画音信号;出门旅行,“风云”为你提供精准气象预报……这些在天上照亮我们每个生活角落的“中国星”,很多都采用了“东方红三号”“东方红四号”等卫星平台,“东方红一号”的后辈正以各种形式融入我们的日常生活。

聚焦航天,追根溯源。你会发现——

“东方红一号”卫星的总体设计者孙家栋,后来成为我国首任探月工程总设计师;作为当时卫星技术负责人之一的戚发轫,后来执掌了神舟飞船总设计师“帅印”;主持“东方红一号”测控系统总体设计的陈芳允,则成为“北斗”导航卫星的创始人……无数在“东方红一号”事业中历练成才的航天人,开创了中国航天一个个新的伟大事业,“两弹一星”精神也随着这些事业不断升华。

只要航天精神依然在传承,“东方红一号”就离我们并不遥远;只要航天事业依然在发展,“东方红一号”就离我们并不遥远。纵使它的星光已减弱、暗淡,它所代表的那一段峥嵘岁月却始终星光灿烂、熠熠生辉,在所有中国人心中经年长明。

太空中的“东方红”

东方红一号——开天辟地启新元

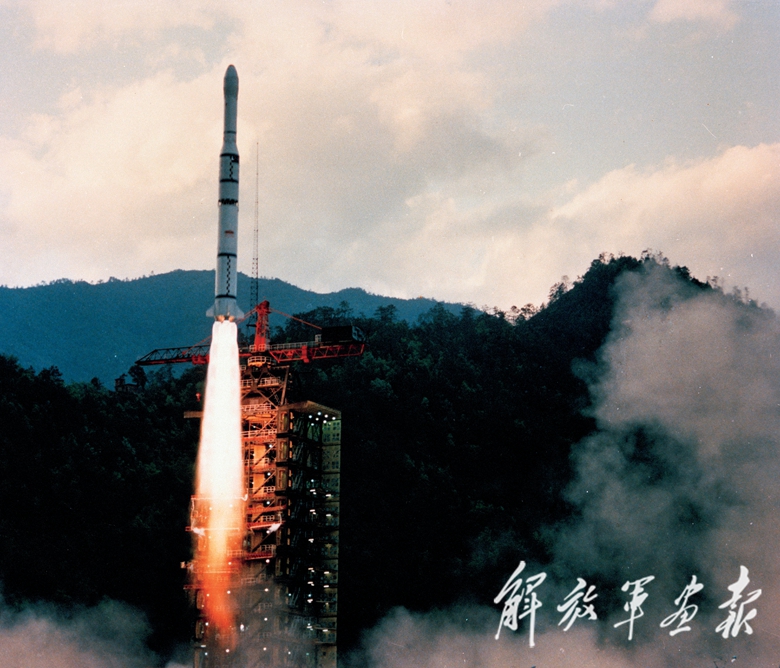

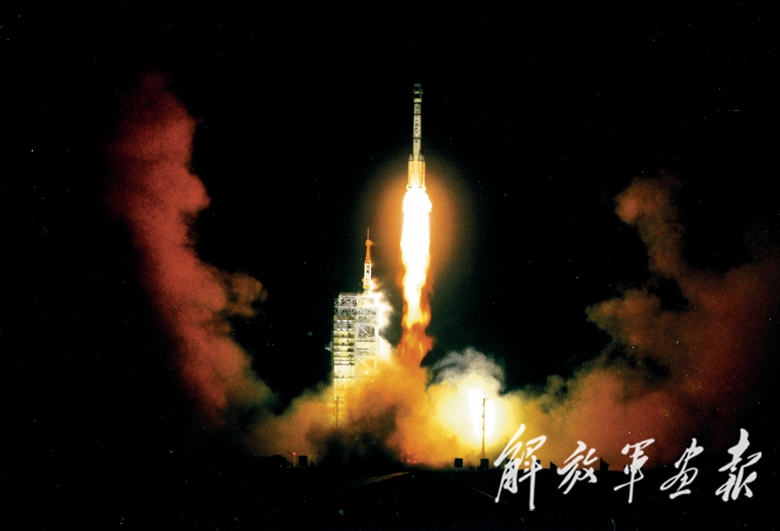

1970年4月24日,“东方红一号”卫星成功发射,标志着“两弹一星”国家重大高科技工程圆满完成。这在中国航天事业发展历程中具有里程碑意义,开启了中国航天的新纪元。

东方红二号——从无到有新跨越

1984年4月8日,我国首颗通信卫星“东方红二号”发射成功。我国成为世界上第5个掌握研制和发射静止轨道卫星的国家。“东方红二号”卫星实现了一系列技术从无到有的跨越,开创了我国卫星为社会主义现代化建设事业服务的新篇章。

东方红三号——实用卫星新平台

“东方红三号”首创卫星公用平台的设计思想,大大拓宽了“东方红”系列卫星平台的应用领域。1997年成功发射的“东方红三号”卫星,带动了广播电视通信产业的大发展。

东方红四号——走向国际新生代

“东方红四号”大型通信卫星公用平台是“十五”期间我国重点开展的民用卫星工程。该平台性能与国际上同类卫星先进平台水平相当。它实现了我国整星出口零的突破,通信卫星也成为我国航天器进军国际市场的拳头产品。

东方红五号——创新引领新发展

“东方红五号”卫星平台是我国自主开发的新一代大型桁架式卫星平台,具有高承载、大功率、高散热、长寿命、可扩展等特点。“东方红五号”平台在设计指标上处于国际领先地位,带动了我国大型卫星公用平台升级换代和能力跨越式提升。

编辑/宋 雯 高采薇

我国首次火星探测任务命名为“天问一号”

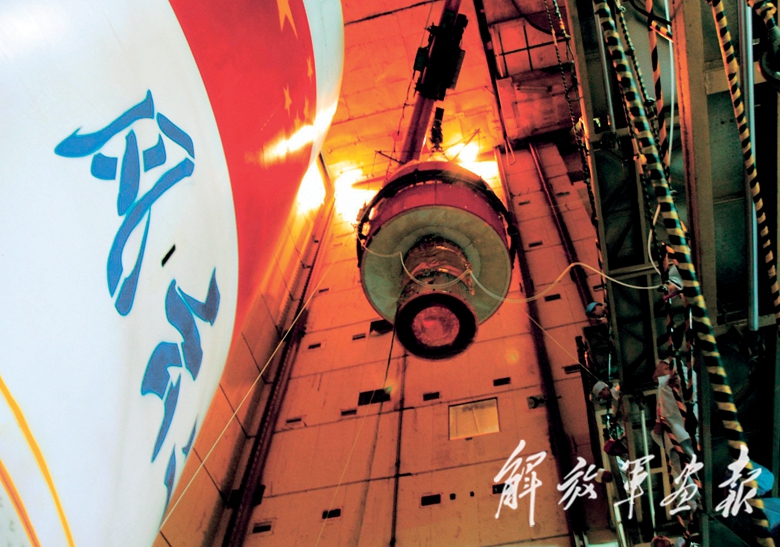

4月24日上午,2020年“中国航天日”启动仪式在国家航天局网站等网络平台举行。备受关注的中国首次火星探测任务名称、任务标识在启动仪式上公布。

中国行星探测任务被命名为“天问(Tianwen)系列”,首次火星探测任务被命名为“天问一号”,后续行星任务依次编号。

据国家航天局介绍,火星探测任务名称源于屈原长诗《天问》,表达了中华民族对真理追求的坚韧与执着,体现了对自然和宇宙空间探索的文化传承,寓意探求科学真理征途漫漫,追求科技创新永无止境。象征“揽星九天”的任务标识,展示了独特字母“C”的形象,汇聚了中国行星探测(China)、国际合作精神(Cooperation)、深空探测进入太空的能力(C3)等多重含义,展现出中国航天开放合作的理念。

“中国航天日”缘起“东方红一号”,今年以“弘扬航天精神 拥抱星辰大海”为主题。自2016年以来,“中国航天日”活动已成功举办4届,成为普及航天知识、传承航天精神、激励科学探索、培植创新文化的重要平台和窗口。

(图片来源:国家航天局新闻宣传中心、《解放军画报》资料室)

编辑/宋 雯