摄影并撰文/记者 邵龙飞 特约记者 庄颖娜 张振威 通讯员 李晓明

1月26日,大年初二。

凌晨1点半,正在河南老家休假的张晓鹏接到中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇的电话:“我们要去武汉支援,能不能赶回来?”

没有丝毫犹豫,张晓鹏连夜开车回到北京。

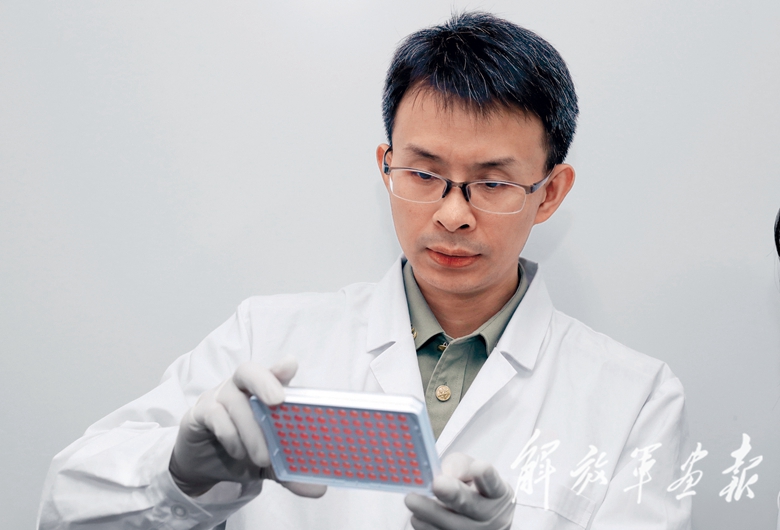

作为军事科学院军事医学研究院某研究所副研究员的张晓鹏,长期致力于新型药物研究工作。“非典”期间,他在短时间内打通广谱生物预防药大规模发酵工艺,保证了应急药物的生产。参与过多项重大疫情防控任务的他明白,“逆行”不是选择,而是使命。

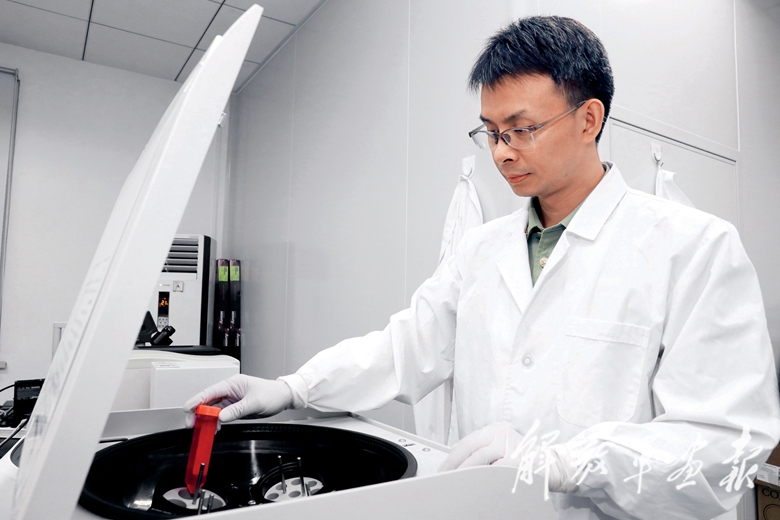

为了尽早让医院获知患者病毒核酸检测结果,担任检测组组长的张晓鹏和战友第一时间搭建起全自动核酸提取平台,利用军事医学研究院自主研制的试剂盒,将近百份样本从处理到检测完成的时间压缩到4个小时,单日标本检测能力最高达到1000人份。

2月中上旬,针对在对病毒进行核酸检测过程中,影响检测灵敏度因素多的问题,张晓鹏和战友搭建起基于化学发光法的全自动抗体检测平台,有效提高了新冠肺炎患者临床诊断的精准度。

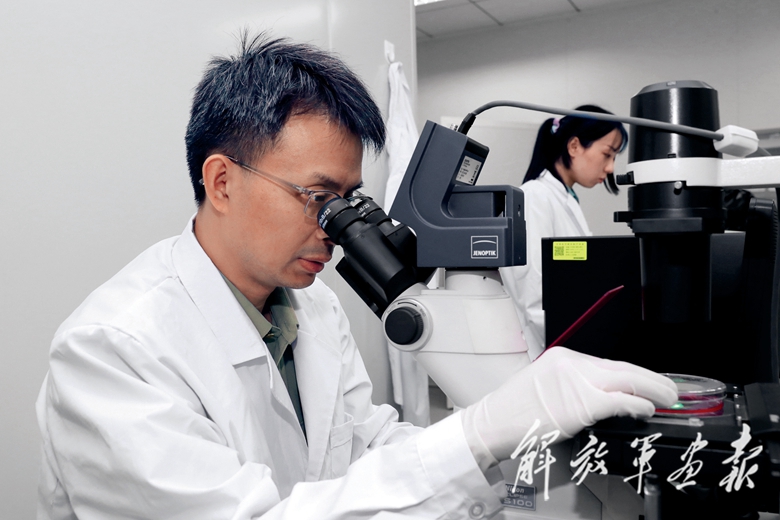

在陈薇院士指导下,张晓鹏和战友们又建立起一个多重病原检测平台,可同时检测包括流感病毒、肺炎支原体在内的多种呼吸道病原体,为临床救治提供了更可靠的依据。

如今,谈起武汉抗疫,张晓鹏总会露出欣慰的笑容,“这座城市的重启,有我的一份贡献。能够参与,与有荣焉。”

回到北京,在简朴的研究所里,张晓鹏和战友们早已开启了新一轮“战斗”。在他们心中,还有许多问题需要解答:病毒感染宿主的途径到底是什么?技术平台如何加强模块化程度?未来如果再发生类似的疫情,有没有更高效的技术手段?

疫情一日不除,战斗一刻不息。

编辑/肖 晔 学员 赵飞棋