走过极不平凡的2020年,我们走进注定波澜壮阔的2021年,新时代的强军故事正在展开新的篇章。

2021年是中国共产党成立100周年,我们党正带领全党全军全国各族人民开启全面建设社会主义现代化国家新征程,人民军队正聚焦实现建军百年奋斗目标走好国防和军队现代化新征程的第一步,任务艰巨、使命光荣。在这个关键时刻,全军官兵牢记初心使命,坚定必胜信念,苦练打赢本领,以时不我待、只争朝夕的紧迫感,在强军兴军道路上阔步前行,以一往无前的奋斗姿态成就新的历史光荣。

感悟伟大时代,见证强军之路。为深入贯彻习主席关于“不断增强脚力、眼力、脑力、笔力”的指示精神,春节前夕,本刊开展“新春走军营”采访活动,组织多路记者、特约记者深入基层营连、演训一线、边关哨卡,记录呈现部队官兵苦练精兵的时代风采和甘于奉献的家国情怀。以此,向所有坚守在岗位、为梦想而不懈奋斗的全军战友致敬!

——本刊编辑部

练为战,只争朝夕

——陆军某集团军某旅加速推进战斗力建设纪实

摄影并撰文/记者 赖文湧 通讯员 王路加 谢文剑 郑 毅 王 磊

“轰!”一声巨响,炮弹袭来。霎时间,乱石飞溅、尘土飞扬,数千米外的目标被烟火覆盖……

“打得真准!”目睹陆军某集团军某旅新型突击车实弹射击,记者不禁心生感叹:此刻是1月20日15时许,距离新型突击车列装这支部队,仅仅过去16天。

改革大潮中,这支部队由摩步单位转型重塑为两栖装甲单位。面对崭新的考验,他们从零出发、打破常规,加速推进战斗力建设。

位于山林腹地的这片演兵场上,实战化训练节奏之快前所未有:1月4日,开训日列装新型突击车、新型步战车,当天奔赴野外展开驻训;1月5日,开始新装备实车驾驶训练;1月11日,组织新装备实弹射击……

走进位于山坡的指挥所,记者看到该旅副参谋长姜进眉头紧锁。他一边盯着屏幕上实时传输的画面,一边让参谋记录相关数据以供复盘检讨时进行分析。在他看来,战车短停时间过长、发现目标不够及时、车组成员分工不够明确等问题亟待解决。

“新装备训练,既要时不我待,又要稳扎稳打。”姜进说,驻训以来,像这样的实车实弹考核和现地复盘检讨,除了车炮场日和休息日之外,天天都在进行。

去年底,旅党委议训会上曾有人建议:新装备列装后,最好还是按部就班,先在营区从装备的基本操作练起,等官兵熟悉装备情况后,再进行实车实弹等险难课目训练。

“练兵备战等不起、慢不得。”经过一番讨论,旅党委形成一致意见:“只争朝夕,从新装备入营第一天起!”

一切只为早日形成战斗力。合成四营副营长雷霆与部分技术骨干,在厂家指导下率先进行封闭式实装操作训练。通过夜以继日的努力,他们将新装备的战技术参数、操作要点、指挥运用等一一整理成册,为后续官兵快速掌握战车基础性能打下了坚实基础。

硝烟散尽,记者来到驾驶训练场。半山腰处,“这里就是战场”6个大字引人注目。

道路尽头,刚从驾驶舱钻出来的装甲技师、一级军士长仰永峰向记者走来。入伍25年、经历3次部队编制调整的仰永峰,是远近闻名的装甲专业“大拿”。可面对新装备,他感觉自己又一次站在了新起点上。

“虽然原理差不多,但是实际操作差得远咧!”连续几天的高强度训练,让仰永峰全身酸胀,但他从没落下一次训练。仰永峰争分夺秒的行动,也感染着每一个人。钻进战车,只见通信技师程次行和射手豆强,正对相关专业问题进行热烈讨论。

离驾驶训练场不远的密林中,搭建着宿营帐篷。其间一角的宣传板报上,习主席向全军发布的开训动员令格外醒目——“深化实战实训”“深化联战联训”“深化科技强训”“深化依法治训”。

在合成三营的指挥帐篷里,营长吴敏带着营连指挥员研战谋战。“面对新装备新体系,我们的指挥素养能否跟得上?”“从指挥到协同,战场态势感知能不能再精准一些?”……一个个问题不停引发“头脑风暴”。

走出帐篷,夜空中繁星闪亮。山林中,不时传来夜训分队的马达轰鸣声。迎面一阵冷风,让记者的脑海中不禁闪出古人的诗句:将军金甲夜不脱,半夜军行戈相拨,风头如刀面如割……

站在这片战车轰鸣声不绝于耳的练兵场,记者相信,这支换羽新生的钢铁劲旅,一定能交上一份优异的战斗力建设答卷。

鏖兵林海雪原

——黑龙江省军区开展国防动员演练见闻

摄影并撰文/王洪涛 常智科 特约记者 吕衍海 杨银满

数九寒冬,东北大地冰封雪裹。1月上旬,黑龙江省军区采取“三级联动、异地同步”方法,组织省军区机关、军分区(警备区)、人武部同步展开国防动员演练,在林海雪原掀起新年度军事训练热潮。

当日,哈尔滨气温骤降到-23℃。随着指挥员一声令下,省军区机关全体干部、文职人员和直属队官兵直奔预定地域。演练中,他们围绕“研透强敌对手、研透作战环境、研透国防动员任务”,深化实战实训、联战联训。一路上,他们研究探索严寒条件下指挥通联新方法、战地抢修新措施,确保战斗指挥不间断、战场信息全时通、战局态势能掌控,把练指挥、练应变、练技能、练保障和练作风有机结合,有效锤炼官兵血性胆气。

“报告行军道路情况!”指挥方舱内,指挥员通过移动指挥信息系统向农垦总局军事部下达指令。茫茫雪野,民兵无人机应急分队迅速操控无人机升空侦察,及时上报道路情况。

战场打赢,保障先行。哈尔滨警备区依令而动,在参演部队途经地域迅速开设保障区,展开交通管制、热食供应、油料加注、车辆抢修等保障。

“开设指挥所!”刚到某预定地域,战斗即打响,官兵仅用半个小时就完成指挥所开设。遭“敌”突袭、“敌”卫星侦察、毒气袭击……战场形势瞬息万变,“敌情”接踵而至,官兵充分利用林海雪原地形进行隐蔽,抓住时机快速转移反击。茫茫雪野,弥漫着浓重的硝烟味道。

连日来,该省军区各级深入研练摩托化机动、野外生存、指挥信息系统通联等训练课目,有力提升了国防后备力量的快速反应能力、组织动员能力和支援保障能力。

“小红花”温暖雪域孤岛

摄影并撰文/严贵旺

西藏军区林芝军分区某边防哨所,位于海拔近4000米的深山密林,每年大雪封山6个月,被称为“雪域孤岛”。春节前夕,西藏军区派出2架直升机,将过年物资运抵哨所。

旋翼高速转动,雪花迎风飞舞。哨所官兵惊喜地发现,这次直升机送来的年货有些特殊,除了丰富的食品物资外,军分区领导还带来两支小分队——医疗小分队和首次上哨所的文艺小分队,为官兵送来沉甸甸的荣誉“年货”、医疗“年货”和文化“年货”。

医疗小分队队员顾不上高原反应,下飞机后就赶紧为哨所官兵巡诊查体,确保官兵身体健康迎新年。

查体结束后,一场颁奖仪式在冰天雪地中举行。 “边防营二连,集体二等功。”“郑宗钊,三等功。”“马态,‘四有’优秀士兵、巡逻执勤标兵。”…… 受大雪封山影响,哨所官兵没能参加上级组织的年度表彰会。这次,军分区领导把奖章证书送到立功受奖的官兵手中,这份荣誉“年货”让哨所官兵倍受鼓舞。

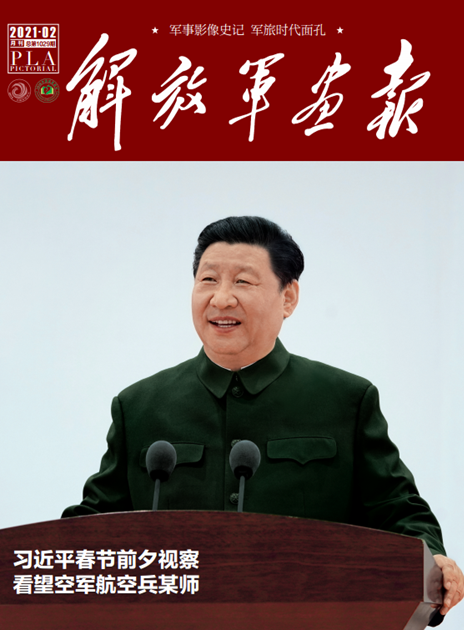

以蓝天白云为幕布,以雪山阵地为舞台,由该军分区通信站4名女兵组成的文艺小分队为官兵献上一场精心准备的演出,雪山上顿时充满欢声笑语。“多么苦难的日子里,你都已战胜了它,送你一朵小红花……”女兵罗诗洋演唱歌曲《送你一朵小红花》时,另外3名女兵突然端出一捧小红花,送给在场官兵。原来,这些小红花是通信站女兵亲手折叠的,每朵花上都写着女兵们的祝福与鼓励。

演出结束后,官兵们围坐在雪地上,将朵朵小红花小心翼翼地拆开,念出上面写的字。“边防线上你们是最勇敢的人,军旅路上你们是最可爱的人。”“边防有你在,我们放心。”……官兵们反复端详着手中的小红花,阵阵暖流涌上心头。

哨所所处的雪山一年四季见不到鲜花,寒冬中树叶都是墨绿色的,黑白成了哨所官兵的生活底色。如今在雪山上见到这一抹抹鲜红,指导员巴卓动情地说:“这是最好的新春礼物!”

离别的时刻到了。“边防有我在,祖国请放心!”官兵们手握小红花,目送直升机远去,庄严地举起右手,铮铮誓言响彻雪山峡谷。

帐篷里飞出强军战歌

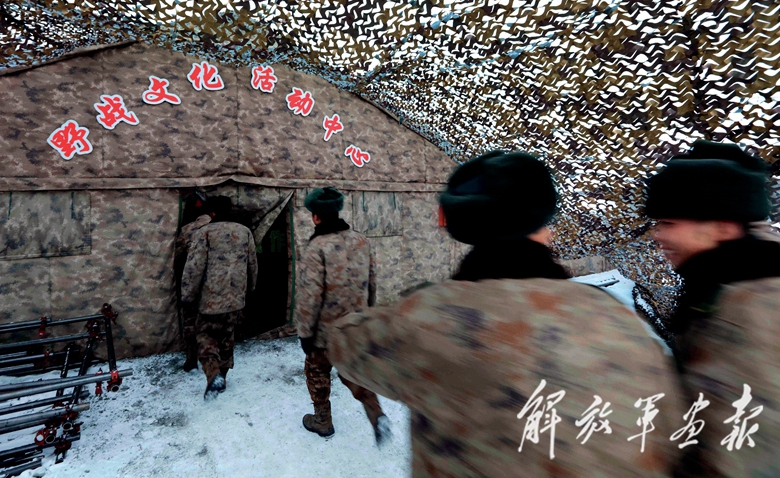

——新疆军区某团结合高原驻训实际开展野战文化活动见闻

摄影并撰文/记者 李三红 闫 延 通讯员 曾 超

“听吧,新征程号角吹响,强军目标召唤在前方……”隆冬时节,一个周末,记者来到正在高原驻训的新疆军区某团采访。未入营门,一阵铿锵有力的歌声先入耳畔。循着歌声,记者走进某连野战文化俱乐部,只见维吾尔族战士尼加提正在教战友吉他弹唱。

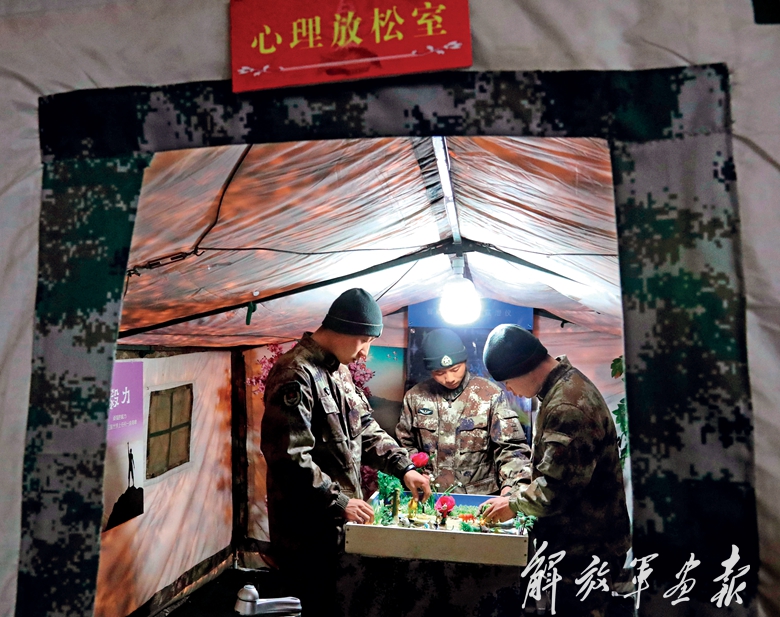

据该团领导介绍,在自然环境恶劣的雪域高原,为丰富驻训官兵的文化生活,他们在各营连建立了野战文化活动中心和野战文化俱乐部,以供官兵训练之余开展文娱活动。音乐角、棋牌角、图书角……一个个帐篷,一个个特色文化空间充满“兵味”“战味”,为驻训官兵加油鼓劲,激发他们练兵备战的激情。

这时,帐篷内舞曲忽然响起,十几名官兵欢笑着手拉手跳起舞来,舞姿中带有浓浓的藏族风情。领舞者是来自西藏的排长格桑欧珠,和尼加提一样,他也是团里小有名气的文艺骨干。该团为用好文化场地、搞活文化氛围,从各营连遴选了若干位“才艺达人”,让他们充当各个兴趣小组的教员,带动野战文化有效开展。

在某营野战文化活动中心,记者看到,官兵或在点歌机前放声歌唱,或在跳舞机上欢快舞动,或在投篮机旁一显身手。刚刚赢得一场虚拟赛车比赛的下士赵慰策十分兴奋,逼真的沉浸式体验使他大呼过瘾。

帐篷外朔风凛冽,帐篷内欢歌笑语。采访结束,记者走出野战文化活动中心,身后传来《强军战歌》熟悉的旋律,久久回荡在雪域高原,令人热血沸腾……

惠兵暖心天涯近

——南沙岛礁首个军营超市建成使用服务官兵纪实

摄影并撰文/乔宇飞 特约记者 黎友陶

“要是能喝上一瓶冰镇饮料,那该多酣畅……”训练归来,南沙永暑礁守备部队下士林锦堂抹了一把脸上的汗水说。

驻岛礁官兵曾经心心念念的美好愿望,如今已成为现实——前不久,永暑礁首个军营超市正式建成使用。据悉,这是南沙岛礁首个军营超市。

记者走进超市看到,几名官兵正在挑选商品。比对货物、扫码支付、打印清单……物品丰富多样,购买方便快捷,大家脸上乐开了花。

南沙岛礁远离祖国大陆,交通不便。以往,官兵主要依靠休假采购个人日用品,每次归队总是拎着大包小包。能在岛礁上买到工作生活用品,是守备部队官兵一直以来的愿望。

为了更好解决岛礁保障难题,服务边海防一线官兵,去年以来,在海军机关指导下,南沙守备部队党委机关经多次调研论证,决定在官兵驻守的岛礁上建设军营超市。他们借鉴地方经验,通过公开招标方式,遴选国内可靠商家提供货源,依托补给舰船定期上送。

永暑礁军营超市目前可供应生活用品、文体用品等5大类400多种商品,并以优惠价出售。南沙永暑礁守备部队专门制订超市管理措施细则,对超市货物流转、运行模式、管理使用等进行了明确规范。此外,守备部队还安排专人统一回收超市垃圾,避免破坏岛礁良好的生态。

“有了军营超市,我们购物十分方便,感觉跟身处祖国内陆一样。”林锦堂高兴地说,随着驻岛礁部队各项保障更加健全完善,生活越来越方便了,战友们守卫海疆的干劲更足了。

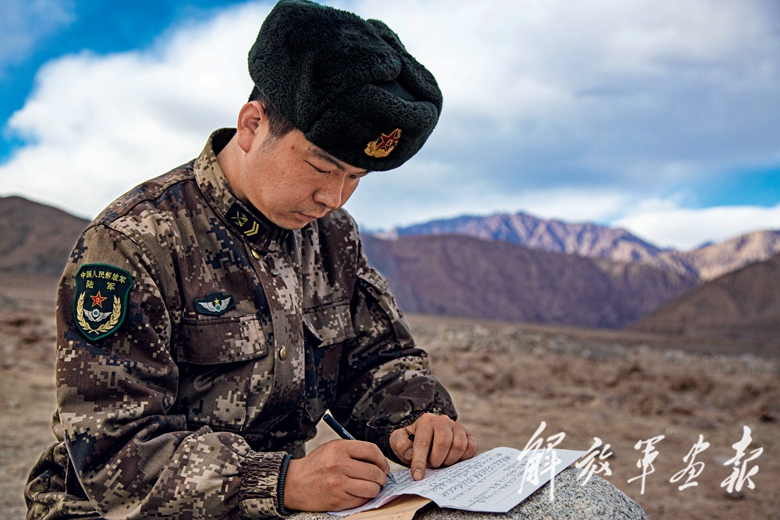

临近新春佳节,担负高原运输任务的新疆军区某汽车运输团官兵,

收到108封跨越千里的书信——

天路家书寄相思

摄影并撰文/郑强龙 记者 韩 成

天色渐暗,天路蜿蜒崎岖。

海拔4500米,新疆军区某汽车运输团车队在冰峰雪岭间缓缓爬升。记者从驾驶室望出去,远处的灯光逐渐清晰,营房越来越近,兵站到了。

车辆停好后,上士李靖背起一个硕大的迷彩背包,径直奔向迷彩帐篷。李靖刚刚归队,他这次担负一项特殊使命——“护送”战友们的108封书信。

该团常年担负高原部队物资运输保障任务,每逢冬季任务更加繁重,对官兵来说,在天路上过年已成家常便饭。一些高原部队驻训点处在手机信号盲区,汽车兵常常需要通过书信与家人交流。

帐篷里,官兵早已围坐一起。看到那个迷彩背包,大家兴奋地涌了上去,108封来自远方的家书很快分发完毕。

指导员廖勇在白板上写下“天路很遥远,天边有回音”几个字,一场家书分享会正式开始了。

下士何泓霖抢先起身分享。打开家书前,他用干裂的嘴唇轻轻吻了吻信封。

“弟弟,喜报已经收到。你现在是顶天立地的男子汉,一名合格的军人,全家人都为你感到骄傲!”何泓霖读着姐姐的来信,嗓门不自觉地抬高了,赢得战友们的一阵掌声。

去年底,何泓霖荣获军旅生涯第一份荣誉:“四有”优秀士兵。他本想和奖章证书一起拍张合影寄回家里,但因任务紧急,他只在信里简单写了获奖情况,便匆忙寄出。

“前几天,我和妈妈在爸爸的墓前读了你的来信。你没有给爸爸丢脸。不要惦记家里,在部队好好干!”

“爸爸生前最渴望的就是能看到我穿军装的样子,弥补他年轻时的遗憾;我获得荣誉那一天,正是他去世10周年的日子……”何泓霖哽咽着讲起往事,泪水顺着红红的面颊流下。

何泓霖调整了一下情绪,拭去泪水,对着战友大声说:“我一定不会让家人失望,争取在喀喇昆仑干出更好的成绩!”帐篷里,再次响起热烈的掌声。

“跨越千里的家书,承载着远方亲人的牵挂与鼓励。”教导员谭亮告诉记者,“天路家书”是该团高原运输分队一直坚持组织的活动,官兵不仅可以分享家人寄来的书信,还可以抽空写家书,通过休假轮换的战友集中邮寄。高原上的座座兵站,就是汽车兵分享温情的“加油站”。

“老公,儿子最近更懂事了,喜欢一个人站在阳台远眺,嘴里还会念叨我跟他说的那句话,‘想爸爸就看看万家灯火,爸爸的任务是在远方守护我们’……”四级军士长祝俭的家书则多了几分浪漫。他是团里的卫生专业骨干,常年跟随任务分队伴随保障。祝俭与妻子周娟结婚8年,一家人团聚的时间屈指可数,情感交流基本都靠电话和书信。

照顾老人、辅导孩子学习,周娟一人担起家庭重担,让祝俭始终心怀愧疚。在祝俭的微信里,妻子的备注是“亏欠”;在周娟的微信里,丈夫的备注是“万家灯火”。

连长高洋玺的家书引来一片笑声,它更像一份“养娃报告”。

去年,儿子刚出生1个月,高洋玺就受命带队执行高原运输任务,一走就是8个多月。妻子贾肖肖在每一封家书中,都要“拉单列项”,附上孩子的吃喝拉撒日常,目的就是让丈夫能够安心,心无旁骛地在高原执行任务。

“分享百味家书,交融相同情怀。”廖勇感慨地说,这些看似絮叨的家常话,饱含着真挚的家国情怀、深沉的理解认同,这就是家书的力量,也是官兵征战喀喇昆仑的力量。

不觉间,帐篷外已是繁星满天。谭亮简短小结当天工作,部署第二天任务,官兵迅速投入到紧张的车辆准备中。

在车场,记者碰到了高洋玺。他在驾驶室里小心翼翼地把家书叠成心形,放进一个快被塞满的大信封。这是他在高原奔走数月攒起来的,他准备珍藏起来,作为一份军旅留念。

信封上写着一段歌词格外醒目:“我爱这金色的高原,矫健的铁骑在天路上成长;哪怕这里高寒缺氧,我们依然无比坚强……”

高洋玺说:“这是汽车兵写给自己的歌,有歌声和家书相伴,天路的艰辛惊险,都会化作行车沿途的绝美风景。”

早晨8时,运输分队编队启程。前方的路还很遥远,需要他们日夜兼程。但高原汽车兵不觉疲惫,因为家书正在下一座兵站等着他们。

执子之手,与子同行

摄影并撰文/记者 李三红

隆冬时节,记者跟随陆军第951医院高原巡诊小分队,向着海拔5200多米的雪域高原进发,为驻训官兵送医送药。

冰峰雪岭间,雪大风急,道路崎岖难行,巡诊队员一不留神就会滑倒。途中,总能见到一位男少校军官和一位女上尉军官互相扶持、彼此鼓劲。走了一会儿,女军官的鞋带松开了,差点将她绊倒。男军官见状,赶忙俯身帮她系好……好一幅温馨的画面!

他们之间是什么关系?记者不禁好奇起来。一路前行,听着他们的故事,记者的内心不禁涌起一阵阵暖流。原来,他们是一对同年同月同日生的90后夫妻。丈夫叫冯杰,是一名医师,主要负责医院高原医疗点的日常训练、卫勤保障等工作;妻子叫舒媛,是该医院创伤骨科的一名护师。

去年8月,刚休完产假的舒媛,得知医院选派医护人员到高原执行保障任务后,第一个报了名。院领导考虑到她的实际情况,没有批准她的请求。“医院骨干前期连续执行抗击疫情任务,不能再让他们疲劳作战了。新毕业的战友临床经验不足,高原环境恶劣,他们一时未必适应得了。还是我上吧!”在她的“软磨硬泡”下,领导只好同意。

没过多久,冯杰将不满周岁的女儿托付给母亲照顾,也主动请缨上高原,与妻子并肩战斗。数月来,无论是组织开展卫勤训练、带队巡诊,还是参与战备值班、统计上报伤病员医疗数据,冯杰样样干得出色,多次受到上级表扬。

这些年,军事演习、高原驻训、抢险救灾……每有任务,夫妻俩都毫不犹豫地冲锋在前。“有一个道理不用讲,战士就该上战场。”同为军人,他们热爱自己温暖的“小家”,但更知“大家”的分量。

到达驻训点后,巡诊小分队官兵立刻忙碌起来,冯杰和舒媛也各司其职,一丝不苟地为驻训官兵诊疗。巡诊结束时,队员们已经筋疲力尽。走在回营的路上,冬日的阳光洒满雪域高原,映射得冰雪格外晶莹剔透。阳光下,冯杰和舒媛携手而行,步履坚实……

编辑/宋 雯 刘 妍 高采薇

肖 晔 学员 李小龙