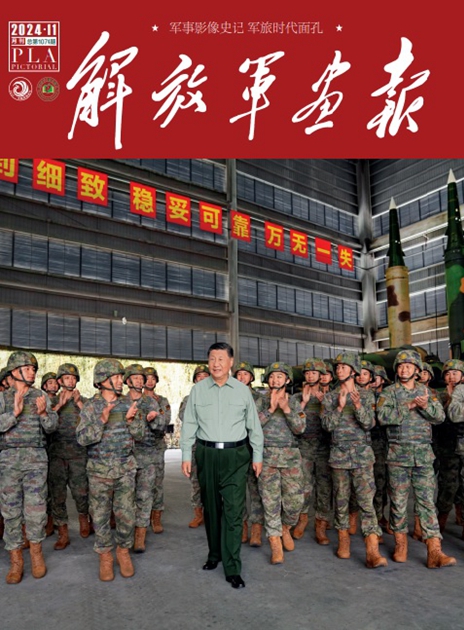

摄影并撰文/雷 雯 特约记者 张照星 记者 肖 晔

秋日长沙,丹桂飘香。清晨,国防科技大学空天科学学院教授、博士生导师王鹏身着文职制服,身姿挺拔、步伐有力,快速向空天楼走去。在他的办公室,王鹏接受了记者的采访。他看起来温文尔雅,又目光如炬;语言表达逻辑缜密,又干脆利落。那身曾穿了15年的军装,已经在王鹏身上打下极为深刻的烙印。

39岁的王鹏,人生中有一半时间在这片美丽的校园里度过。从学员到教员,从科研攻关到为战育人,从军人到文职人员,王鹏将自己的每一个角色都做到极致,建功强军事业的初心始终如一。

在国防科技大学读本科时的王鹏。

2018年,转改文职前,王鹏穿着军装拍照留念。

转改文职后,王鹏在校园里拍照留念。

“只要任务需要,再难我也愿意尝试”

2003年,王鹏从吉林白城考入国防科技大学,不仅实现了从军梦,也向自己心之所向的国防科技事业迈近了一步。

2009年,王鹏以优异的成绩提前攻读博士。彼时,他所在的课题组承担了国家某工程的基础研究工作,研究难度较大。导师吴杰教授找到王鹏,“这个项目要解决军队战斗力提升的实际问题,研究基础较薄弱,你愿意加入进来吗?”

“只要任务需要,再难我也愿意尝试。”就这样,王鹏转向这项更具为战特性的某控制技术研究中。在这个完全陌生的领域,王鹏默默耕耘十余载,完成了该项目的研究,先后攻克多项核心技术,解决了某控制难题,并得到成功应用。

王鹏记录实验数据。

王鹏在办公室查阅资料。

王鹏(左一)指导学员做实验。

“服装颜色虽有不同,但奋斗强军的底色都一样”

“部队的需求,就是我们科研的方向;作战的难题,就是我们自主创新的课题。”多年来,王鹏为提升新质战斗力刻苦钻研,和课题组为部队解决了多个制约战斗力生成的难点堵点问题,研究成果得到基层部队广泛好评。

对于王鹏来说,科研方向有过改变,人生轨迹有所变化,但科技强军的初心却从未改变。

“因为热爱,所以坚持;因为感恩,所以坚守;因为信心,所以坚定……”王鹏将最真挚的心声,落在转改申请书上,成为他坚守人生信仰的最佳注脚。

王鹏(右二)向学员介绍创新实践作品设计要点。

王鹏(前)观测实验数据。

2018年,现役军人转改文职人员工作全面推开,不少人对军人身份难以割舍,王鹏起初也不例外。他反复叩问初心,终于豁然开朗:“转改后,服装颜色虽有不同,但奋斗强军的底色都一样。能够在战位上心无旁骛地干着战斗力急需的事业,才是最重要的!”

那天,王鹏提交了转改申请书,就像当初递交入党申请书一样郑重。

“虽然很舍不得这身军装,但转改后,仍然能与军人为‘伍’,能在军校为‘师’,也是一件很幸福的事。”谈起当初的决定,王鹏的话语里依然透着浓厚的军旅情结。转改后,王鹏一如既往地扑在教学科研工作上。就在当年,他获得中国学位与研究生教育学会研究生教育成果奖。2年后,因业绩突出、表现优异,不满36岁的王鹏被提前评定为教授。

“为战育人,关键在‘战’”

王鹏的课堂充满了战味。“为战育人,关键在‘战’。军校学员,将走向明天的战场,成为军队建设的重要力量。我们的教学是军事人才方阵的源头、基础,也是支撑。”作为军校教员,王鹏深知责任重大。

为加速培养高素质专业化新型军事人才,王鹏在教学环节精雕细琢,锐意创新。他研究实施启发互动式教学模式,提升课堂教学活力;聚焦作战需求优化教学内容,针对不同类型装备构建教学案例库,提升学员解决装备实际问题的能力;加强实战教学探索,在作战场景中讲解理论知识,提高学员岗位任职能力;将课堂设在练兵备战一线,组织学员赴演训场观摩,近距离感受战场气息……

2018年10月,王鹏参加湖南省普通高校教学竞赛,获得一等奖。(资料图片)

王鹏(左)与学员交流谈心。

走进空天楼,映入眼帘的是一面令人震撼的“人才森林”展示墙。我国航空航天领域的一大批科技英才,犹如繁星映照着强国兴军的浩瀚空天。老一辈科技工作者的品质,深深影响着王鹏,激励他向着科技制高点一次次发起冲锋。

仰望星空,脚踏实地。从“橄榄绿”到“孔雀蓝”,王鹏交出的强军“成绩单”非常耀眼:主持完成国家自然科学基金、国家安全重大基础研究等项目10余项,获军队科技进步一等奖,获授权专利和软件著作权12项,发表学术论文60余篇,出版专著2部,主讲课程入选首批军队级精品课程,荣立三等功2次……如今,王鹏又站在新的起点上,继续追逐梦想,向战而行的足迹更加铿锵有力。

编辑/肖 晔