摄影并撰文/记者 肖 晔 王云苗

日前,“烽火记忆——《晋察冀画报》影像史料展”开幕式暨捐赠仪式在中国人民革命军事博物馆举行。

仪式现场,以晋察冀画报社领导沙飞之子王毅强、石少华之子石志民为代表的画报社成员家属后代,将记录《晋察冀画报》创立发展历程的珍贵影像资料捐赠给中国人民革命军事博物馆。

展览现场。

展览现场,红色摄影家沙飞之子王毅强(左)与石少华之子石志民在父辈的合影照片前聚首。

观众在老照片前驻足参观。

“烽火记忆——《晋察冀画报》影像史料展”开幕式暨捐赠仪式在中国人民革命军事博物馆举行。图为捐赠仪式现场。

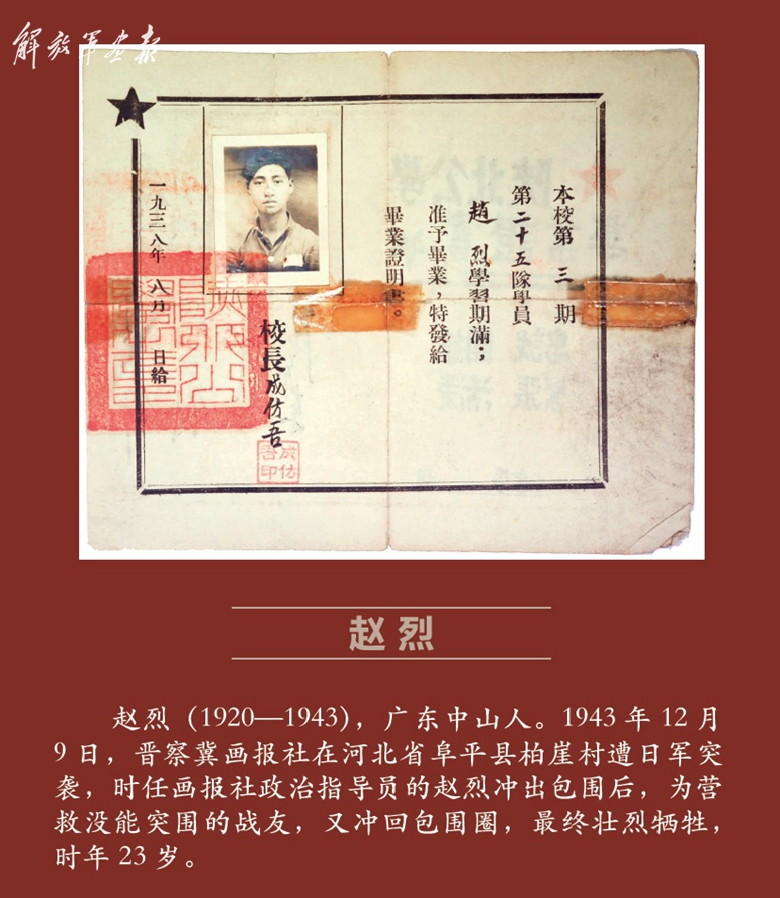

八路军研究会合唱团及军事博物馆讲解员现场合唱了《晋察冀画报社一周年纪念歌》。这首歌曲创作于1943年5月,由晋察冀画报社政治指导员赵烈作曲、文学编辑章文龙作词。歌曲写成后,赵烈、章文龙先后在敌人袭击中壮烈牺牲。这是该歌首次在公开场合演唱。

影像史料展分为“鼓角临风”“金戈铁马”“血染沙场”“硝烟洗礼”4个单元,展出250余幅照片,呈现晋察冀画报社的历史发展与突出贡献,使观众近距离“触摸”珍贵的民族记忆。

《晋察冀画报》于1942年7月7日在河北省平山县创刊,是中国共产党领导的抗日根据地创办的第一份大型摄影画报。新闻战士以相机为武器,把晋察冀边区八路军与群众团结抗战的珍贵影像传遍世界,并为新中国培养了一大批新闻摄影人才,树立起中国摄影史上一座伟大的红色丰碑。

血火淬炼的光影史诗

——“烽火记忆——《晋察冀画报》影像史料展”作品选登

撰文/记者 肖 晔 王云苗

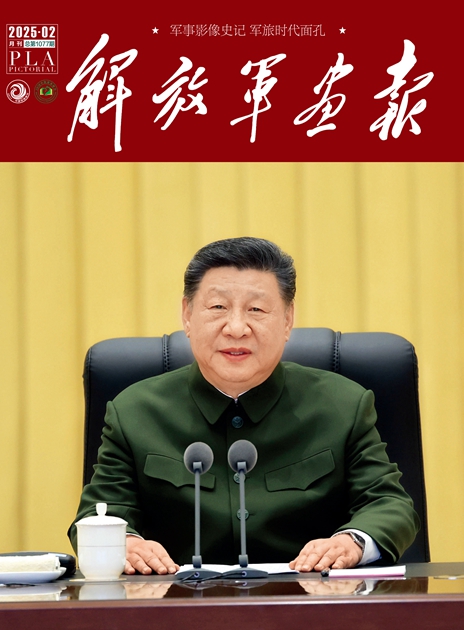

《晋察冀画报》创刊号封面。

1942年,中国共产党领导的敌后抗日根据地军民,面临日伪军的疯狂进攻和残酷“扫荡”。在严峻的环境中,为了打破敌人的舆论封锁,1942年5月1日,晋察冀画报社成立,沙飞任主任(社长),赵烈任政治指导员。1942年7月7日,《晋察冀画报》在河北省平山县碾盘沟村创刊。《晋察冀画报》以晋察冀军区政治部的名义出版,是抗日根据地创办的第一份大型摄影画报,为十六开本,使用瑞典木造纸铜锌版印刷。

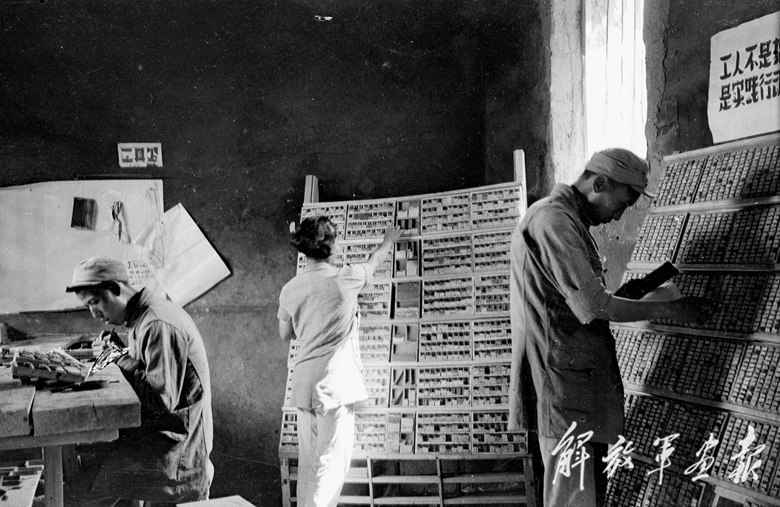

抗战时期,晋察冀画报社的同志们经常在日伪军眼皮底下办刊。在敌人的管制封锁下,他们自己动手,研制出木质轻便印刷机、把皮腔照相机改装成放大机、用日光制版印晒和放大照片……很难想象,在物质条件极其困难、战斗异常频繁的敌后抗日根据地,能够出版如此精美的画报。聂荣臻元帅在回忆录中写道:“《晋察冀画报》既朴素又美观,办得很出色,在山沟沟里,能够出版这样的画报,曾使许多外国朋友深感惊讶。”

在5年多时间里,晋察冀画报社共出版了13期画报及部分增刊、特刊,以鲜明的斗争品格、强烈的现实关注、图文并茂的艺术形式、精美大方的印刷装帧,铸就了中国军事摄影的丰碑。他们站在抗日舆论斗争最前线,极大地振奋了军心、鼓舞了士气,把八路军和边区群众团结抗战的英勇事迹传遍世界,为中国共产党领导的抗日斗争及边区建设争得了宝贵的话语权,为党史军史留下珍贵的影像档案。

1948年5月,华北军区成立,晋察冀画报社与晋冀鲁豫人民画报社在河北平山孟岭合并,成立华北画报社,晋察冀画报社番号撤销。1950年9月1日,《华北画报》停刊,同日解放军画报社成立。1951年2月,《解放军画报》创刊号问世,毛主席亲笔题写刊名。值得一提的是,当年晋察冀画报社前辈们用生命和鲜血留下的珍贵底片资料,如今都完整保存在解放军画报资料室。

中国军事摄影的先辈们用鲜血染红了镌刻历史瞬间的底片,也染红了胜利飘扬的旗帜。“烽火记忆——《晋察冀画报》影像史料展”展出的照片,大都是我军的摄影记者与官兵并肩冲锋时拍摄的,生动展现了晋察冀军民为了民族解放事业浴血奋战的壮阔画卷。在此,我们精选其中部分图片,重温峥嵘岁月,感悟革命精神,向用青春和生命冲破黑暗、迎接黎明的革命先辈们致敬,向伟大的人民军队致敬!

鼓 角 临 风

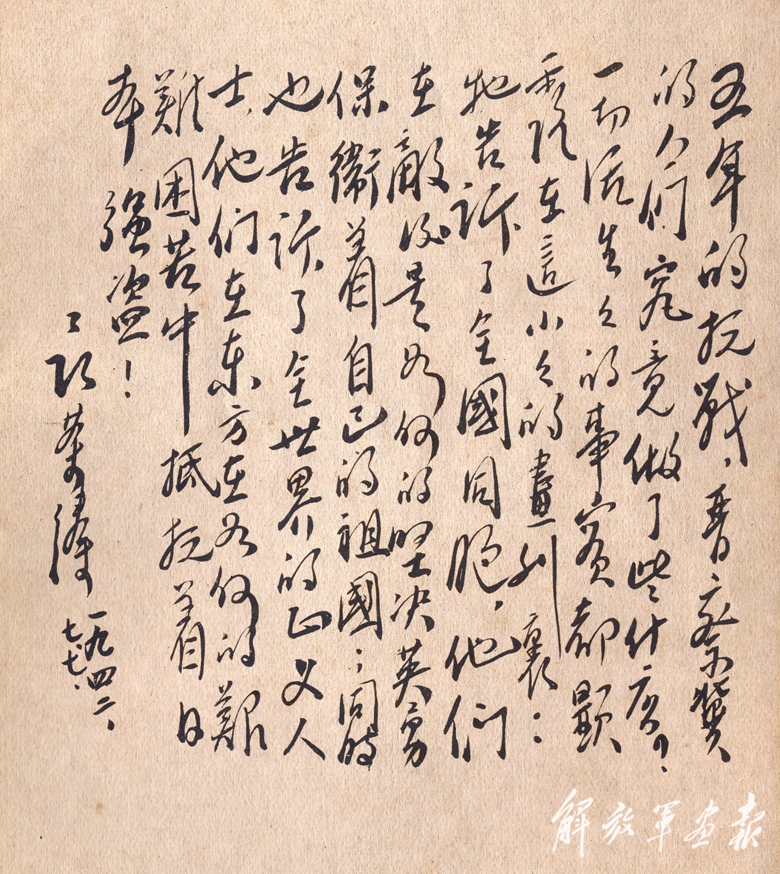

晋察冀军区司令员兼政治委员聂荣臻为《晋察冀画报》创刊号题词—五年的抗战,晋察冀的人们究竟做了些什么?一切活生生的事实都显露在这小小画刊里:它告诉了全国同胞,他们在敌后是如何的坚决英勇保卫着自己的祖国;同时也告诉了全世界的正义人士,他们在东方在如何的艰难困苦中抵抗着日本强盗!

1943年,晋察冀画报社工人用自制的轻便印刷机印制《晋察冀画报》。(摄影/沙 飞)

1942年,晋察冀画报社技师在河北省平山县碾盘沟村使用自制的制版机为《晋察冀画报》创刊号制版。(摄影/沙 飞)

1942年,晋察冀画报社排字房。(摄影/沙 飞)

1944年,河北阜平洞子沟,晋察冀画报社向前来参观的美军观察组赠送照片。(摄影/石少华)

金 戈 铁 马

抗日战争期间,八路军某部进行刺杀训练。(摄影/雷 烨)

1940年8月,百团大战中,八路军于晨雾中向井陉矿区发起进攻。(摄影/沙 飞)

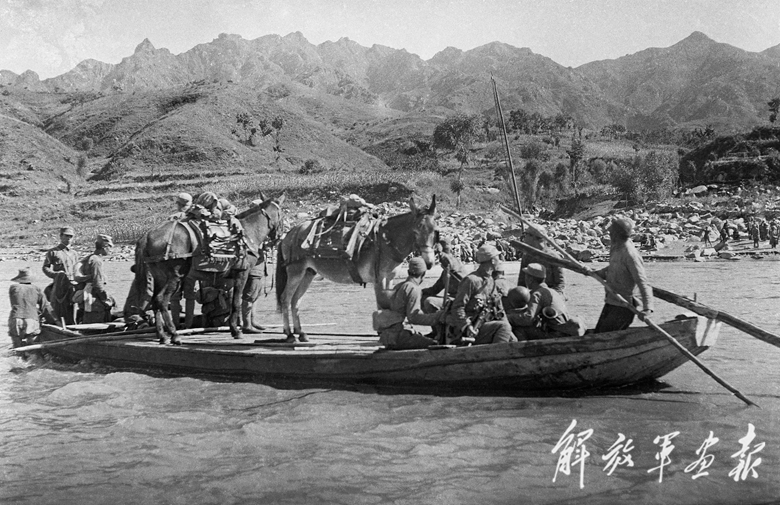

1940年,八路军渡滦河。(摄影/雷 烨)

1941年元旦,八路军攻克河北省阜平县城后,战士们从破毁的工事中抬回战利品。(摄影/赵 烈)

1940年,执行警戒的八路军哨兵。(摄影/沙 飞)

1943年,八路军战士战斗在狼牙山上。(摄影/刘 峰)

1940年冬,北岳区反“扫荡”战斗。(摄影/沙 飞)

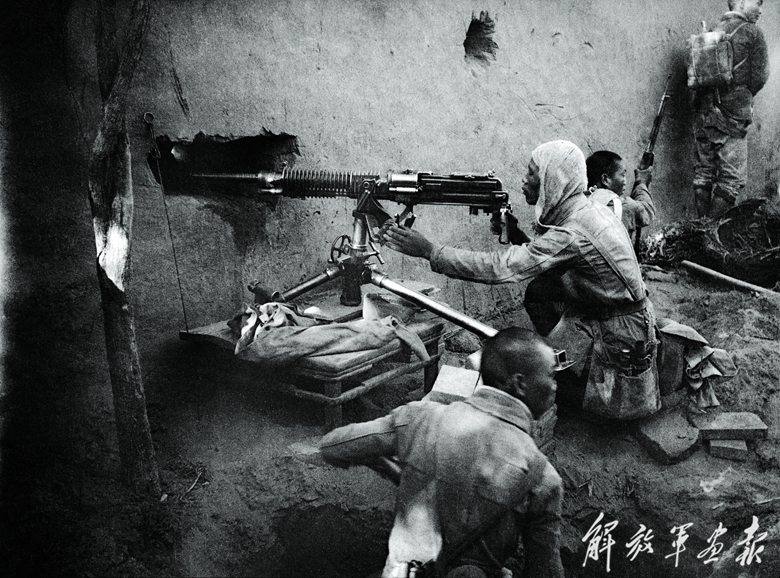

1942年6月,八路军挺进平汉路封锁线外,经一天战斗消灭伪治安军一个营。图为战斗中的八路军重机枪阵地。(摄影/流 萤)

1943年,冀中反“扫荡”第一阶段作战中,八路军在滹沱河两岸打击敌人。(摄影/冀连波)

1943年,冀中根据地游击队员从地道转至房顶战斗。(摄影/石少华)

1945年,在收复河北省献县战斗中,冀中部队突击组战士奋勇登城。(摄影/梁明双)

1944年7月,八路军攻克徐水县遂城日军据点。(摄影/刘 峰)

1945年11月,八路军在河北省蔚县城楼上胜利欢呼。(摄影/孟振江)

1944年3月,八路军将士向河北独石口挺进。(摄影/高 明)

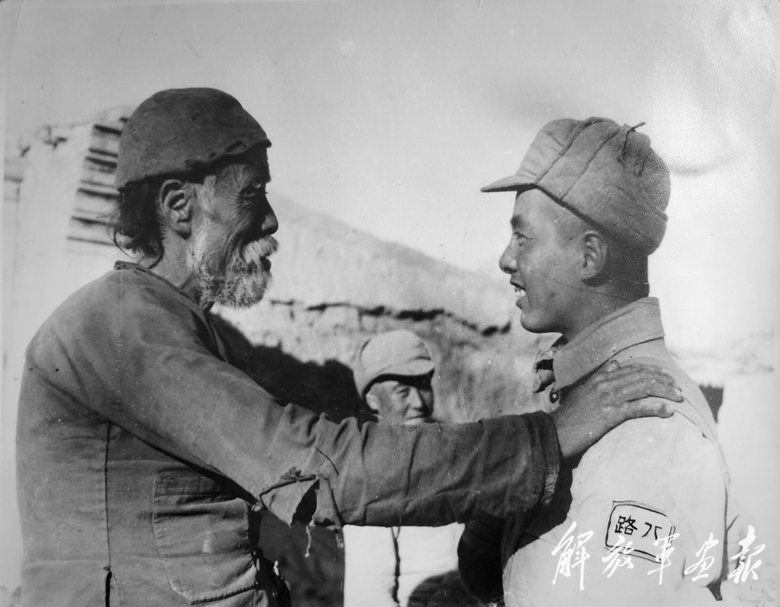

1945年,绥远八路军战士和老百姓在一起。(摄影/谷 芬)

1947年,东北民主联军在夏季攻势中发起四平攻坚战。图为6月12日,攻克四平机场后,我军战士站在被击毁的敌机上欢呼。(摄影/齐观山)

抗日战争胜利前夕,在部队掩护下,支前民工在夜间破坏铁路,切断敌供应线。(摄影/李 峰)

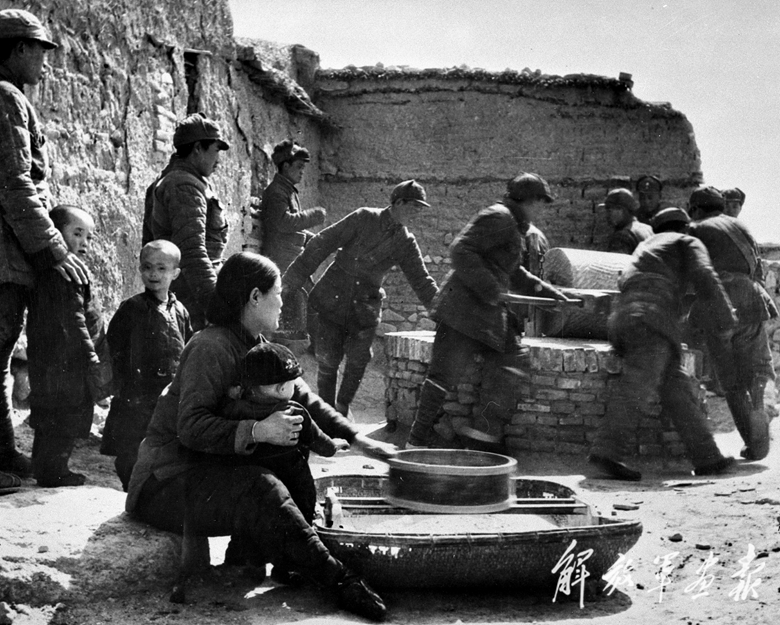

1945年冬,八路军战士帮助老乡推碾子磨面。(摄影/梁明双)

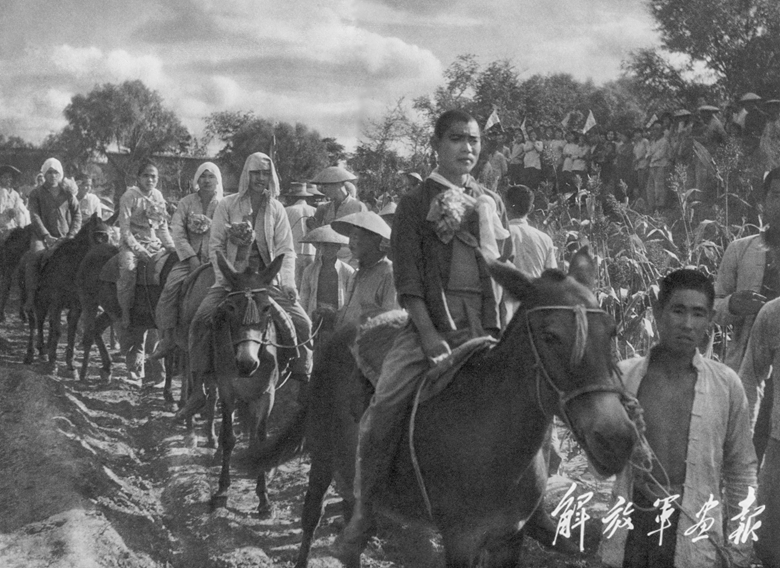

1947年10月,《中国土地法大纲》公布实行后,受到解放区人民热烈拥护。(摄影/林 杨)

1948年,东北野战军发起辽沈战役。图为解放军在重机枪的掩护下,在义县城内与国民党军队进行巷战。(摄影/齐观山)

河北省河间县邵洪店百姓欢送青年参军上前线。(摄影/赵 毅)

1948年,冀中解放区的妇女担架队。(摄影/袁汝逊)

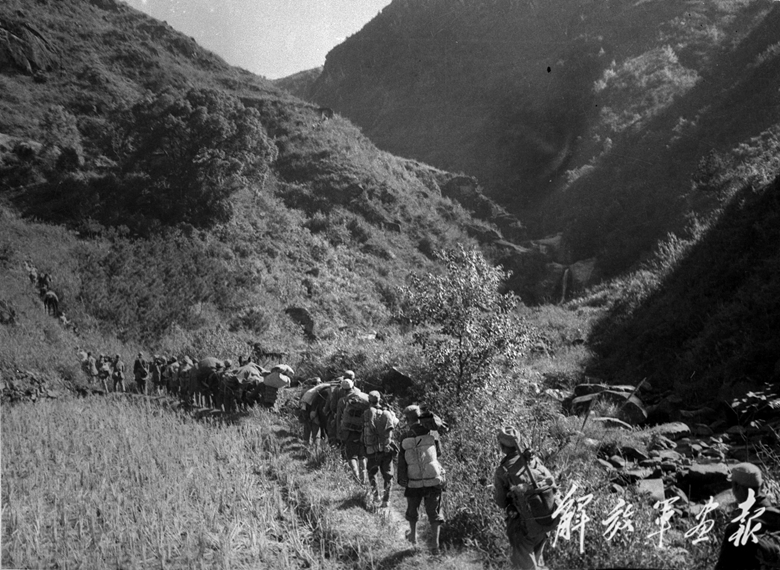

1947年8月,刘邓大军行进在大别山北麓山区。(摄影/裴 植)

1948年11月,平津战役中,解放军打开天津宁园突破口。(摄影/高 粮)

烽 火 岁 月

1943年12月初,在秋季反“扫荡”期间,遵照上级指示,晋察冀画报社分为2个分队,分别由沙飞和石少华带领。“石少华同志......我在离别你们之后,时时刻刻都记念着你们,并祝你们的胜利!”“万一我遇到不幸,你(沙飞)一定要坚持下去;如果你遇到不幸,我也会坚持到底的!”在离别前,沙飞与石少华相互嘱托。大家心照不宣,战争中的每次分别都可能是永别。

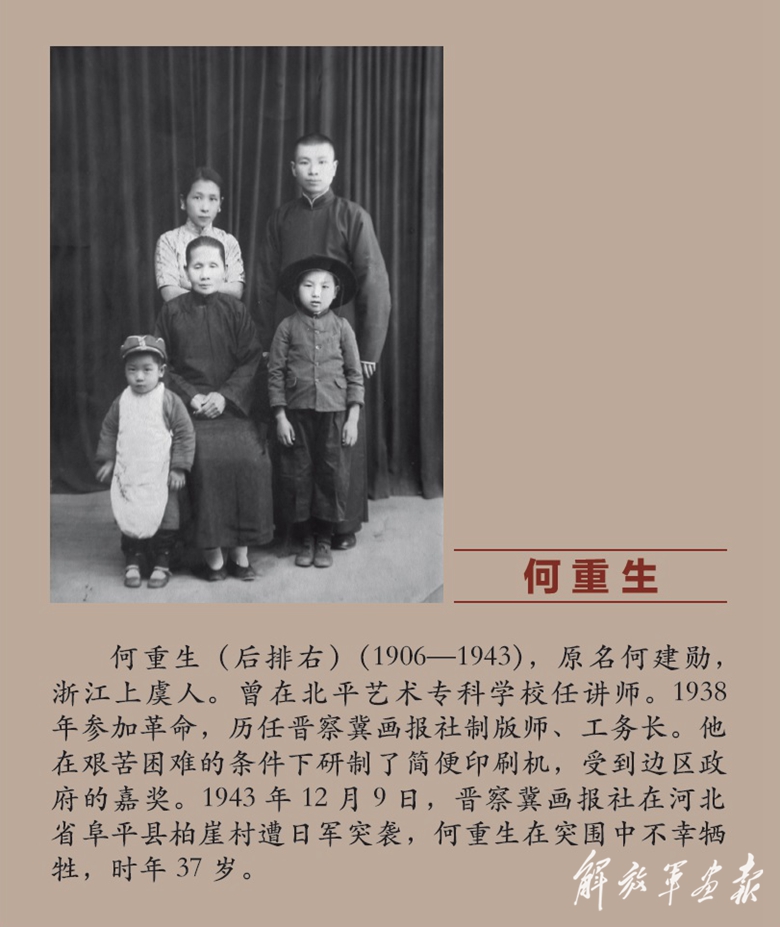

12月9日,沙飞带领的分队在柏崖村遭到日军突袭。在突围中,赵烈、何重生等同志壮烈牺牲。

1942年7月7日,晋察冀画报社全体人员合影。

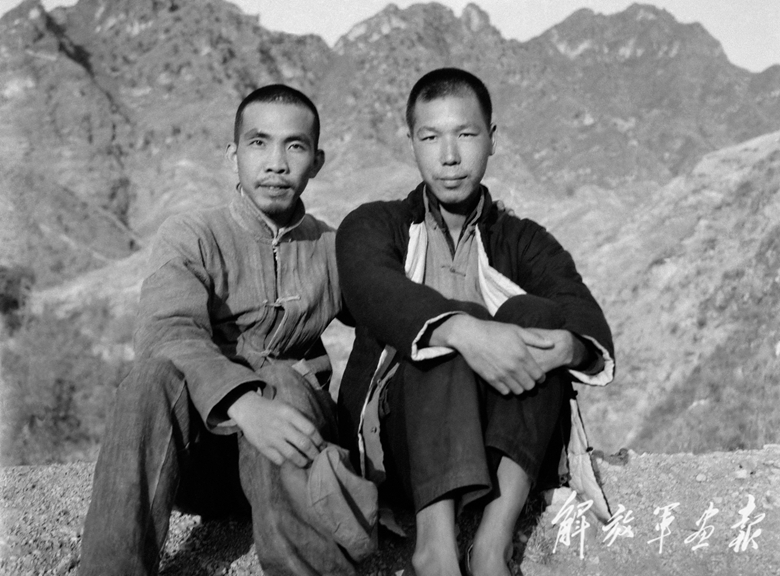

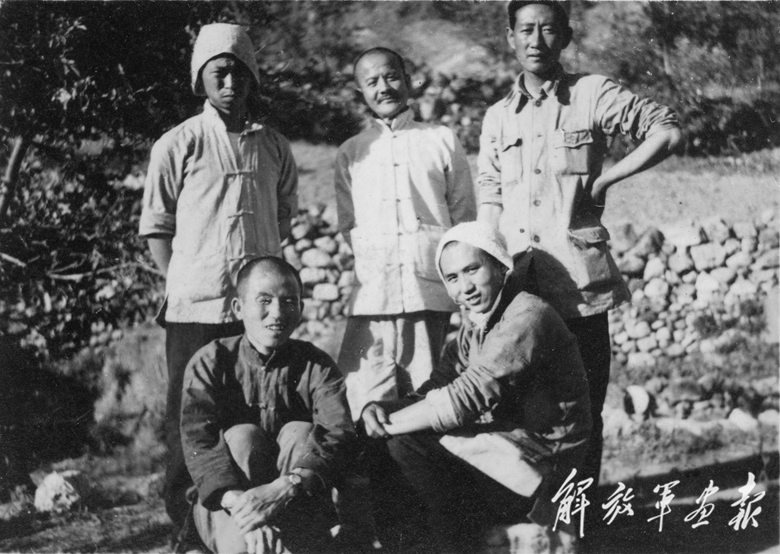

1943年秋季反“扫荡”期间,沙飞(左)、石少华带领晋察冀画报社的同志们在阜平花塔山打游击时的合影。

何重生。

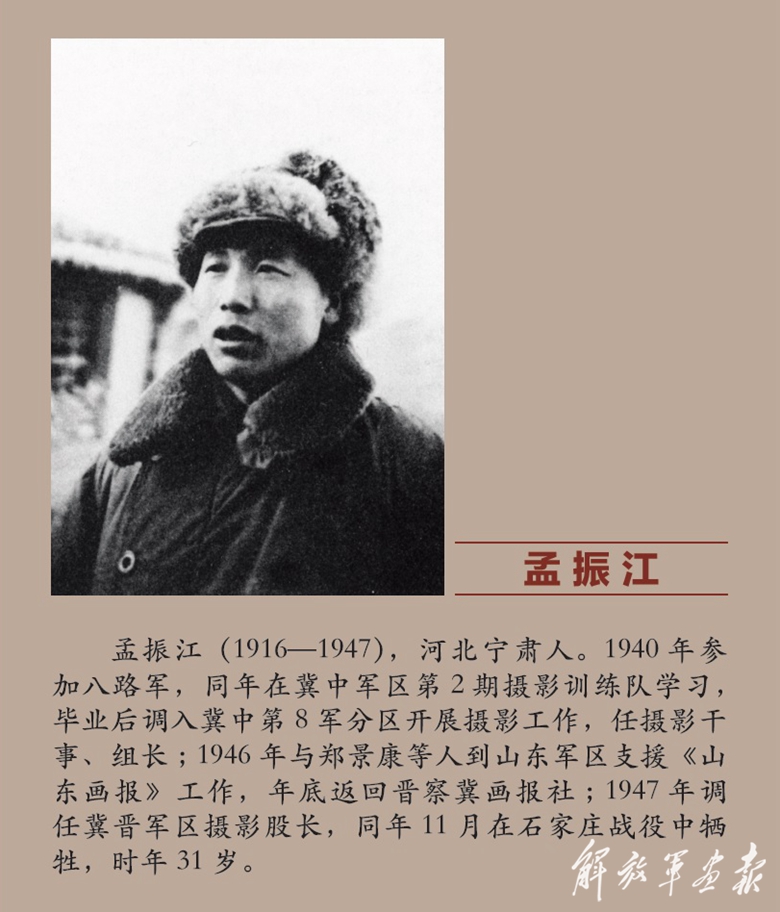

孟振江。

赵烈。

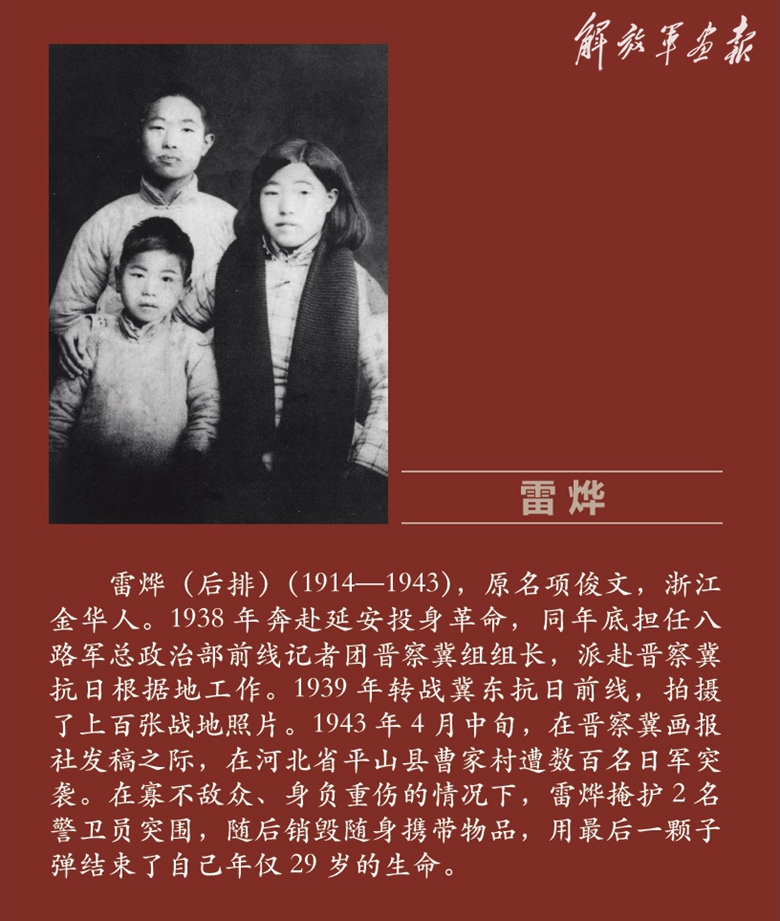

雷烨。

1943年4月,晋察冀画报社部分成员在河北省阜平县上庄合影。

1943年1月,沙飞、赵烈、石少华、罗光达(从左至右)在《晋察冀画报》创建地河北省平山县碾盘沟村合影。

1944年11月7日,晋察冀画报社工作人员欢迎石少华(前排右三)赴冀中采访胜利归来。(摄影/白连生)

1946年3月20日,石少华(右一)、吴印咸(右二)、沙飞(左二)和叶昌林(左一)在晋察冀画报社合影。(摄影/顾 棣)

1946年,晋察冀画报社部分成员在河北省花沟掌村合影。

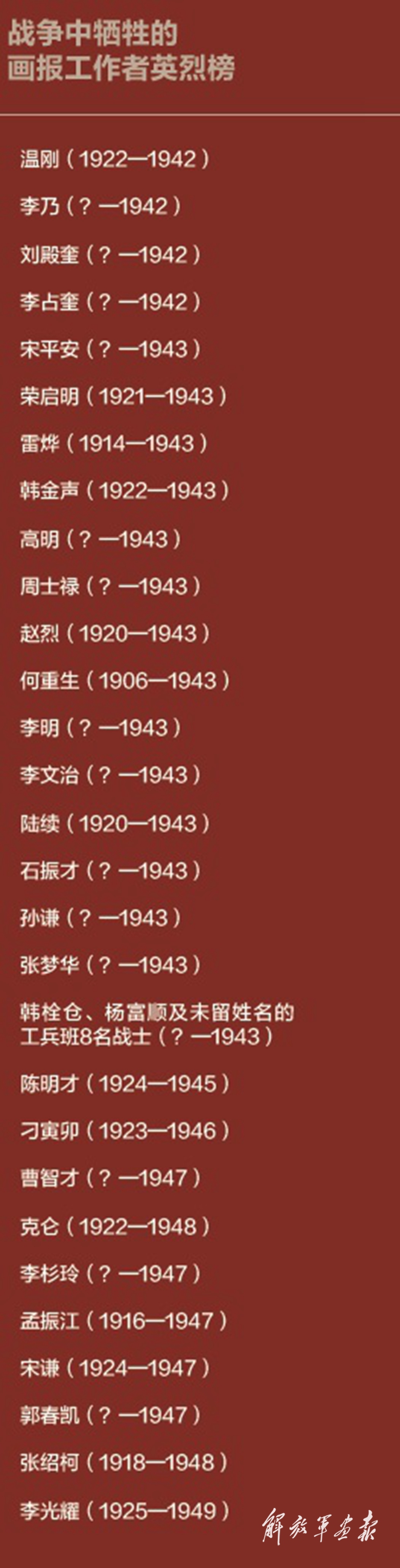

战争中牺牲的画报工作者英烈榜。

编辑/肖 晔