撰文/龙海月 黄智勇

李勇,1921年8月出生,河北省阜平县王林口乡五丈湾村人,1938年10月入党,曾任五丈湾民兵自卫队中队长。他不仅擅长制造地雷, 还发明了多种地雷阵。1944年2月,李勇光荣出席晋察冀边区第一届群英会,被授予“晋察冀边区爆炸英雄”荣誉称号。

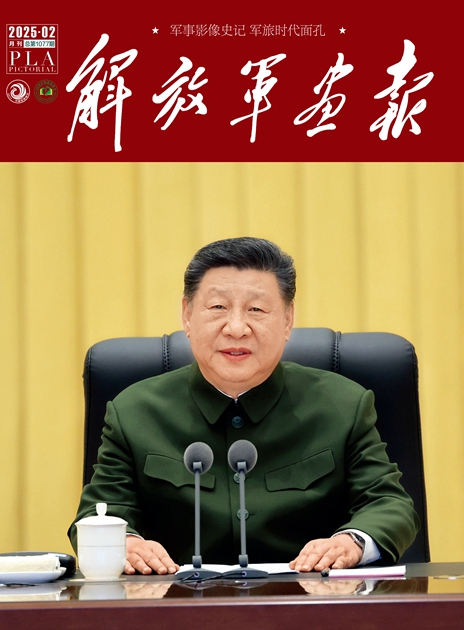

中国人民解放军档案馆珍藏的1944年华北军区《英雄故事》里,详细记录了他的传奇故事。

1944年华北军区编印的《英雄故事》封面及李勇事迹内页。(中国人民解放军档案馆提供)

1943年5月11日, 五丈湾民兵自卫队中队长李勇去邓家店赶集,路过平阳时碰见区里的大队长,得知敌人已到离五丈湾村有七八十里的邓家店。李勇立刻跑回五丈湾,迅速集合爆破队队员,派人收集情报,连夜在敌人的必经之路上布满地雷,同时组织群众转移。

档案中记载:李勇带领游击组员伏在土坡上,远远见一大队“东洋鬼”分成两路纵队,摇摇摆摆地上来了。眼看走近了第一个雷坑,但却绕雷走了过去,李勇急得直冒汗…… “来!把快枪给我!”李勇把撅枪换成一把快枪,就向大道上行进的敌人瞄准着。“不行,不能打,会暴露”,有人提醒他。他想,没有最大的勇敢,不敢打敌人,就不能胜利。“一定要打,不打敌人蹬不上地雷!”随着一声枪响,一个敌人身子一歪。接着又是两枪,敌人的队伍骚乱起来,四处逃窜。李勇趁乱开枪瞄准,击中多个敌人。

后面的敌人见前面地雷炸了,便一股脑向通往河滩的一道土堤缺口逃去。李勇早已在河滩上安排了“地雷宴”,敌人踏入地雷陷阱,接连被炸。李勇一枪打倒骑马的军官,敌人不敢再前进,仓皇撤退。

这一仗打开了地雷战的新局面。从此,李勇一改地雷战只能守株待免的做法,发明了快枪和地雷结合的新战术。

“晋察冀边区爆炸英雄”李勇。(摄影/李 途 本刊资料室提供)

阜平五丈湾,李勇爆破组出发前。(摄影/叶曼之 本刊资料室提供)

晋察冀边区民兵在敌人将要经过的河滩上埋地雷。(摄影/石少华 本刊资料室提供)

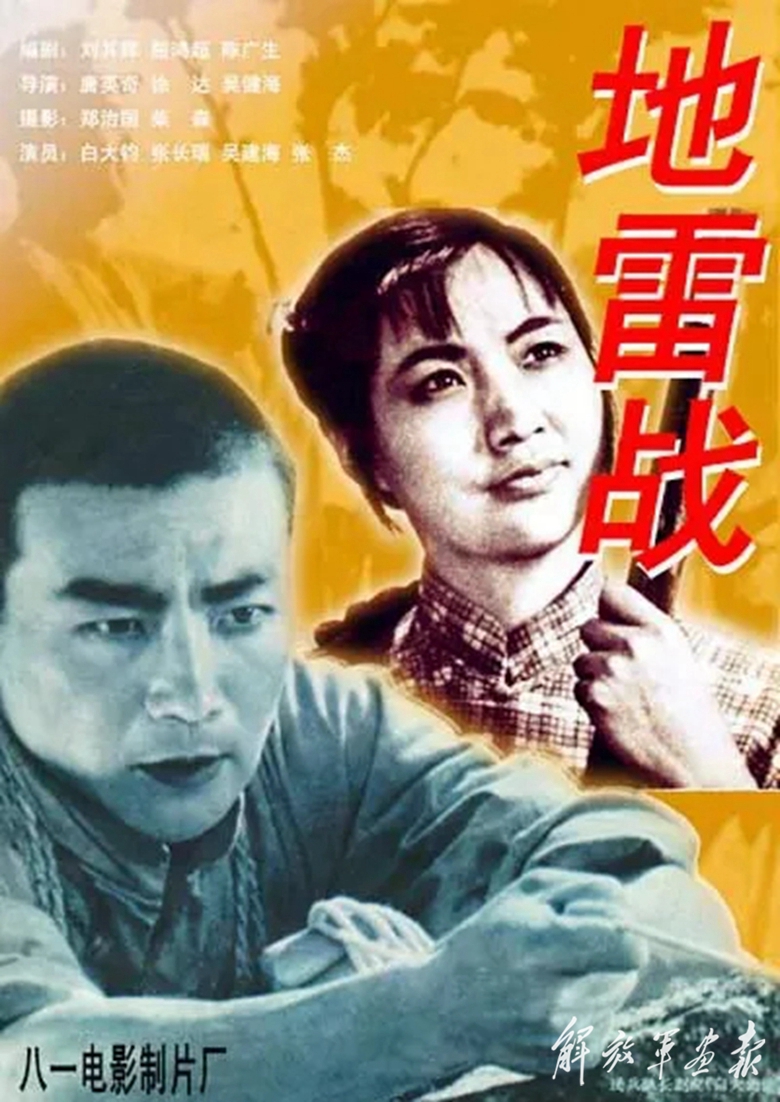

电影《地雷战》海报。

1943年9月,企图扑灭中国共产党领导下的抗日武装力量,日军出动4万人,向晋察冀边区发动“秋季大扫荡”。中国军民奋起反击。反“扫荡”一开始,五丈湾游击组、爆炸组就准备就绪,随时待命。

9月底,五台的敌人到了法华,城南庄一带的敌人也顺胭脂河来到了王快。李勇带领民兵连夜布设地雷,把五丈湾村周围的山梁、河滩、大道、小道、田地层层封锁起来。

档案中记录:太阳老高了,鬼子才下来……李勇马上吩咐游击组打手榴弹掩护乡亲们转移,自己则和游击组长跑到下边第一线的山头上。他们刚在山头上伏下,就见敌人正逼着两个民夫去前边替他们踏地雷……幸而两个民夫平安地过去了。在他们后边的一个打着旗子的日本兵大摇大摆地走着,只听“轰隆”一声,一股浓密的黑烟连旗带人都升了空。鬼子的队伍大乱起来。李勇和游击组长趁着这个时候双枪齐发,向鬼子不断捻地打过去……几个大号雷接连炸响,李勇布下的蛇形雷阵全部爆炸了。敌人失了威风,趴在地上,一动也不敢动。

次日,敌人又从王快上来,河南梁上和大道上的地雷又炸了。李勇想把更多敌人引到别的雷区,便向混乱的敌人大队连打了几枪,可是狡猾的敌人不再上当,全钻到了苇子地里。下午,敌人抬着19具尸体,顺着小河沟和高粱地窜回了王快。

李勇的地雷阵让敌人吃了不少苦头,档案中记载:在五丈湾山头上,李勇把快枪和地雷安排在山梁上、大道上、稻田里、大门边,甚至敌人宿营的炕上,“殷勤”而“周到”地“招待”了这群野兽一般的“客人”,让他们抬着死尸、伤兵仓皇逃走,五丈湾对于敌人大有“草木皆雷”之感。

不久,敌人修通了从党城到阜平城的汽车路,李勇便琢磨炸敌人的汽车。几次实践下来,李勇发现地雷太小,不能一下把汽车炸坏,敌人收拾收拾就开走了。但他发现汽车被炸后,敌人会下车绕圈查看,并修整被炸坏的地方。李勇便利用这一点,把地雷埋成三角型。当敌人查看被炸坏的汽车时,便会触发三角雷区。

这是我军缴获日军拍摄的照片,图为一名日军在书写“注意地雷”的标语。(本刊资料室提供)

民兵制造的石雷。(本刊资料室提供)

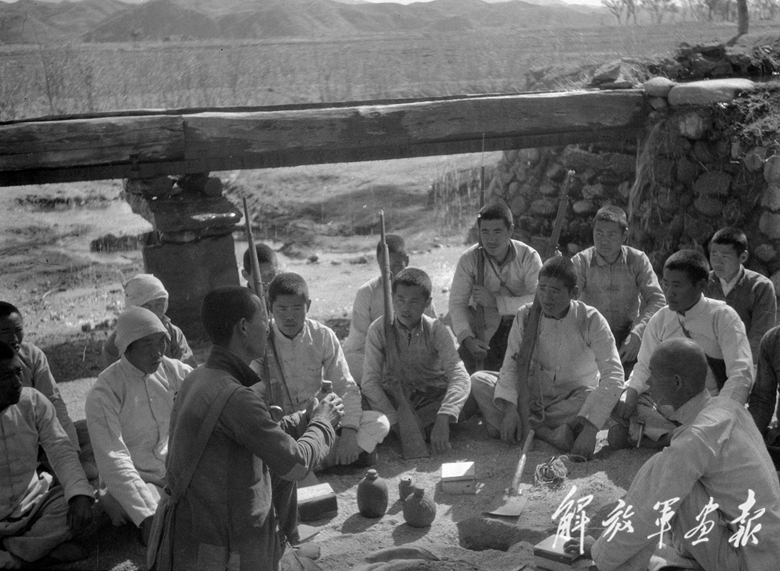

民兵们在战斗间隙交流埋设地雷的经验。(本刊资料室提供)

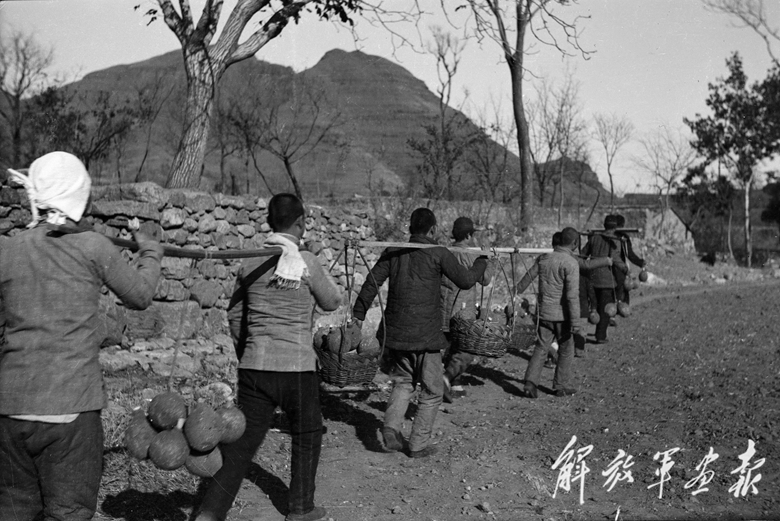

民兵把地雷送到埋雷区。(本刊资料室提供)

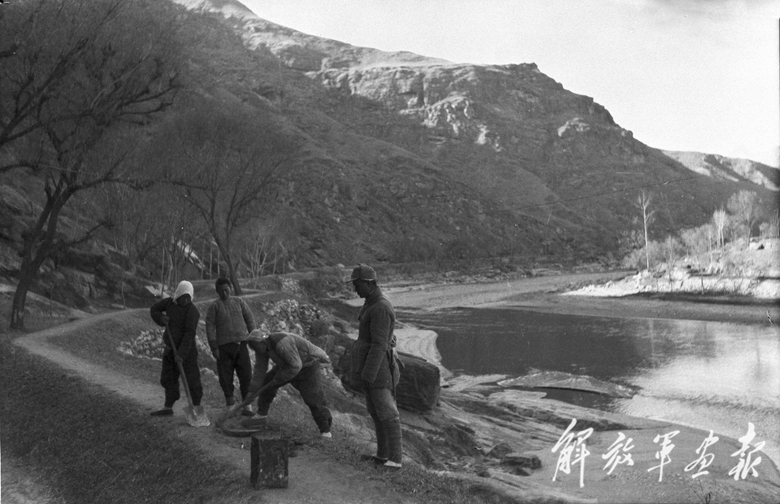

民兵把地雷埋在敌人必经的道路上。(本刊资料室提供)

除了改变地雷布阵,李勇还在提升地雷威力上下功夫。他发明了组合式地雷,即1个大号地雷底下捆绑3个小雷。这种地雷的威力更强,在游击作战中能够连车带人炸毁,最多一次炸死了17个敌人。除此之外,李勇还不断钻研新的爆炸方法,档案中有详细记录:用拴着地雷火线的大木头横放在路上,敌人汽车到了,过不去,便下来人推木头,被地雷炸死了十几个人。敌人吃了几次亏以后,每次汽车过来,看见木头便从旁边绕着过去。李勇便在敌人汽车必经之路都放满木头,只在最后几根木头上拴了地雷火线。开始敌人很小心,搬了几根木头后胆子便大了,结果又被炸死了好几个。李勇便用这种虚虚实实的办法,对敌人形成极大的威慑。

日军大队长菊池重雄在日记里写道:地雷战使我将士精神上受到威胁,使士兵成为残废。尤其是要搬运伤员,如果5个人受伤,那么就要有60个士兵失去战斗力……地雷效力很大,当遇到爆炸时,多数要骨折大量流血,大半要炸死。

1944年2月,李勇作为五丈湾村的民兵代表,出席了晋察冀边区第一届群英会,被晋察冀边区司令部授予“晋察冀边区爆炸英雄”称号。时任西北战地服务团专职团委文艺队长的邵子南,在反“扫荡”斗争中,跟李勇的游击小组同吃同住同战斗,后根据亲身体验创作了小说《李勇大摆地雷阵》,这部小说也是家喻户晓的电影《地雷战》的最初蓝本。新中国成立后,李勇被分配到北京师范大学附属中学工作,1990年在北京病逝。

(作者单位:中国人民解放军档案馆)

编辑/王云苗