民族危亡关头的战略转变

撰文/朱姝璇 张 薇

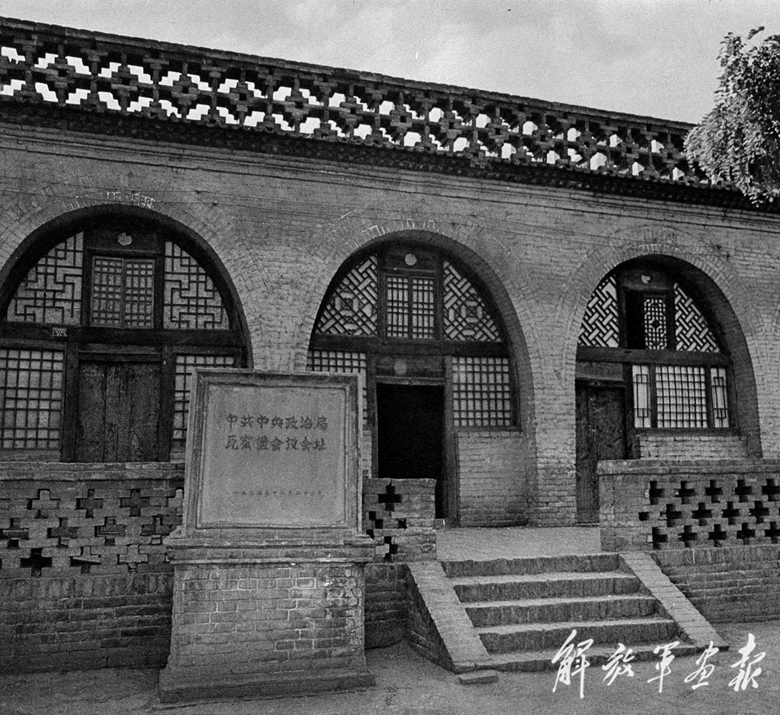

地处陕西省安定县(今子长市)的瓦窑堡,自古享有“天下堡,瓦窑堡”之誉,更因瓦窑堡会议而闻名。这里是中央红军万里长征的落脚地,是抗日民族统一战线策略方针的确立地,也是红军东征的出发地。

1935年,日本帝国主义制造华北事变,迫使国民党政府签订“何梅协定”和“秦土协定”,妄图把华北变成第二个“伪满洲国”。中日民族矛盾上升为中国社会主要矛盾,抗日救亡成为全民族最紧迫的任务。

在中华民族生死存亡的紧要关头,为联合尽可能多的力量共同抗日,中共驻共产国际代表团于1935年8月1日起草了《中国苏维埃政府、中国共产党中央为抗日救国告全体同胞书》(即《八一宣言》),提出抗日救国十大纲领,呼吁组织国防政府和抗日联军,实行对日作战。中国共产党的抗日主张得到国内各界的热烈拥护。随后,在一二·九运动的推动下,全国规模的抗日救亡运动形成新的高潮。

瓦窑堡会议 (油画,中国美术馆“长征之路”主题展作品) 沈尧伊 作

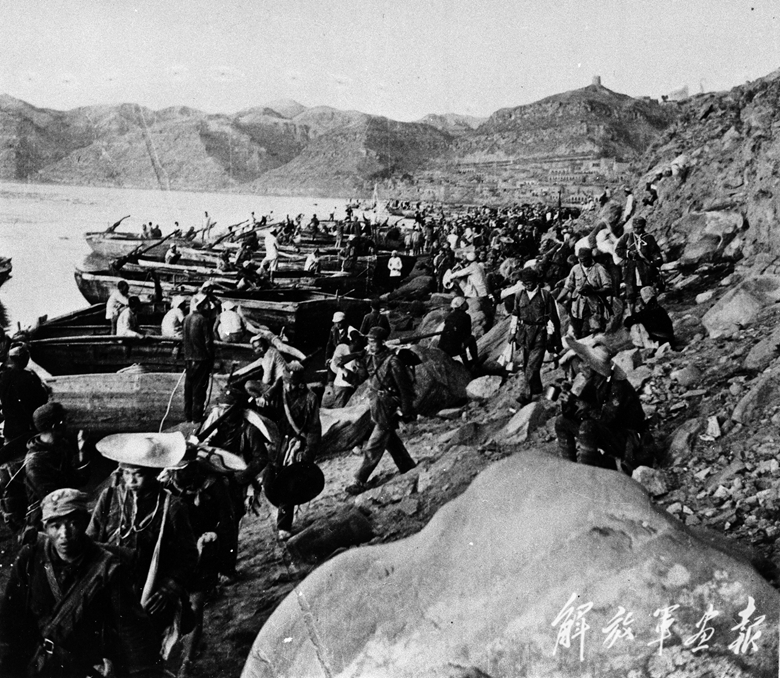

红军东征先头部队东渡黄河挺进山西。

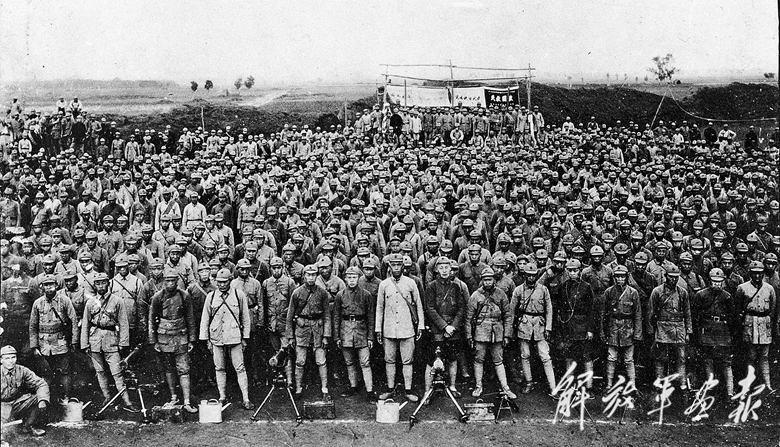

红军举行抗日誓师阅兵典礼大会。

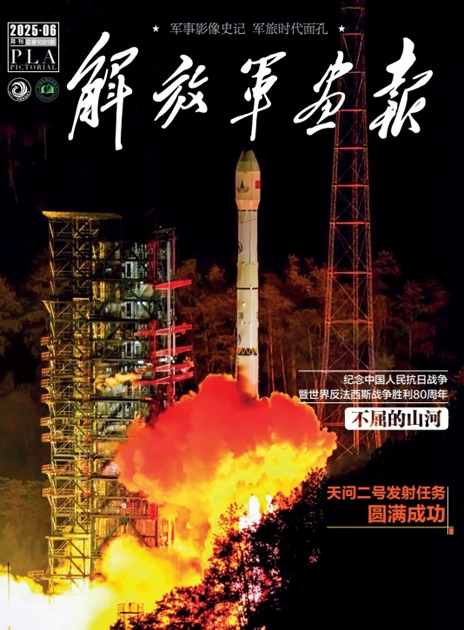

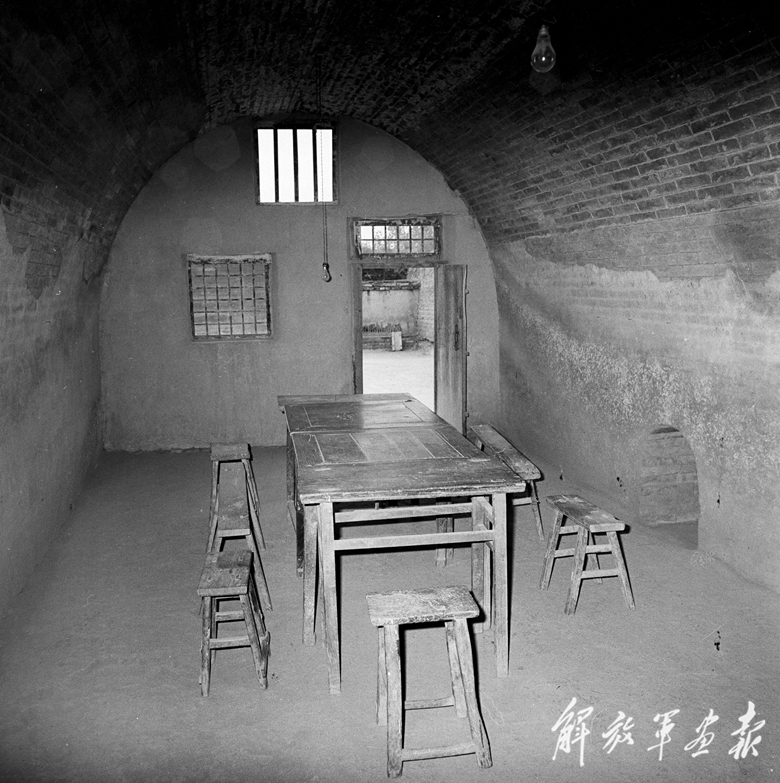

瓦窑堡会议旧址内景。

瓦窑堡会议旧址。

整装待发的红军东征将士。

准备东渡黄河开赴抗日前线的红军骑兵部队。

新的政治形势,催生新的政策路线。1935年12月17日至25日,中共中央在瓦窑堡召开政治局扩大会议,着重讨论了全国政治形势和党的军事战略、策略路线,确定抗日民族统一战线的策略方针。会议通过了《中央关于军事战略问题的决议》和《中央关于目前政治形势与党的任务决议》。27日,毛泽东根据会议精神,在党的活动分子会议上作了题为《论反对日本帝国主义的策略》的报告。

瓦窑堡会议确定了中国共产党在新形势下的总政策:建立最广泛的抗日民族统一战线,纠正“左”倾关门主义错误,争取一切赞成抗日的力量。党的总任务是“以坚决的民族战争,反抗日本帝国主义进攻中国”。党的战略方针是“把国内战争同民族战争结合起来”,“准备直接对日作战的力量”,“猛烈扩大红军”。同时规定:红军行动和苏区发展的主要方向是山西和绥远。

瓦窑堡会议是中国共产党在中华民族危亡关头召开的一次极为重要的会议,为中国共产党顺利实现由国内革命战争向抗日民族战争的战略转变,作了政治上和理论上的准备。当时有学者在杂志上发表文章,断言这是中国共产党政策转向的标志,并热情洋溢地欢呼:“这是何等转向,这个转向是何等光明!我们对于这样勇敢的转向又应得作何等佩服!”

根据瓦窑堡会议确定的东征战略,红军不久以“中国人民红军抗日先锋军”的名义发起东征战役。

“密云遮星光,万山乱纵横,黄河上渡过民族英雄们,摩拳擦掌杀气高……”这首昂扬的《红军东征歌》,随着红军胜利前进的脚步唱响黄河两岸。

从1936年2月20日晚东渡黄河,到当年5月5日回师陕北,红军历时75天,转战50余个县,扩充兵员约8000人,广泛开展群众工作,宣传党的抗日主张,推动了抗日民族统一战线的建立和抗日救亡运动的发展。

(作者单位:军事科学院)

档案史海钩沉

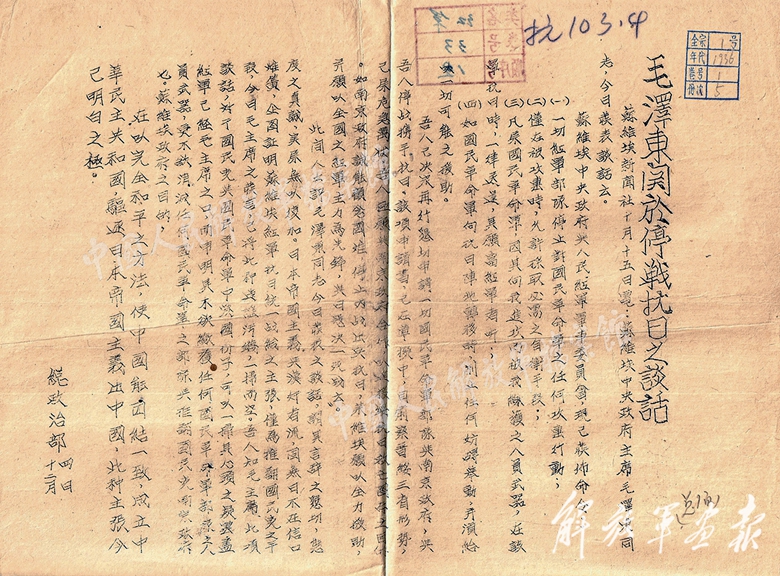

《毛泽东关于停战抗日之谈话》

档案解读:

1936年10月15日,毛泽东同志发表关于停战抗日的谈话。这是当年12月4日,红军总政治部印发的苏维埃新闻社有关报道。毛泽东同志在谈话中指出,苏维埃中央政府和红军军事委员会已颁布命令,提出停止进攻国民党军、退还缴获的人员和武器、为国民党军抗日行动提供援助,以及仅在受到攻击时采取必要自卫手段等四项具体措施,表达了“停战携手抗日”“愿以全国之红军主力为先锋,与日寇决一死战”的期望与决心。这一谈话,表明了中国共产党领导建立抗日民族统一战线,“停止内战,一致抗日”的政治主张,推动中国共产党和国民党实现第二次合作,团结抗日,共御外侮。

(图文由中国人民解放军档案馆提供)

“时局转换的枢纽”

——西安事变和平解决与重大影响

撰文/朱姝璇

1936年冬,围绕“联合抗日”与“继续内战”之争,偏僻的黄土高原成为国内各种政治力量博弈的焦点。12月12日凌晨,西安华清池枪声骤响,爆发了震惊中外的西安事变。

自九一八事变以来,日本侵略者步步紧逼,中国抗日救亡运动持续高涨。身处西北“剿共”前线的张学良、杨虎城早已厌恶内战,力主枪口对外。中国共产党积极争取张学良和杨虎城停战议和、共同抗日,红军与东北军、第17路军在西北“三位一体”的合作抗日新局面初步形成。

然而,蒋介石仍坚持“剿共”。张学良、杨虎城同蒋介石的政见分歧日益尖锐,矛盾日趋激化。

1936年12月4 日,蒋介石再赴西安督战,逼迫张学良、杨虎城继续“剿共”。面对多次劝谏反遭申斥的局面,张、杨决意采取非常手段,实施“兵谏”。12日凌晨5 时,东北军一部包围华清池,扣留了蒋介石;第17路军同时控制西安城区,软禁了从南京来的国民党军政要员。当日,张学良、杨虎城及东北军和第17路军高级将领联名通电全国,提出“改组南京政府”“停止一切内战”等八项主张。

西安事变(中国画,中国美术馆藏,2009年国家重大历史题材美术创作工程作品,入选《中国共产党历史画典》) 高民生 作

1937年1月,在西安事变和平解决后,中国人民抗日红军大学随党中央迁至延安,更名为中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”)。图为抗大学员奔赴抗日前线。

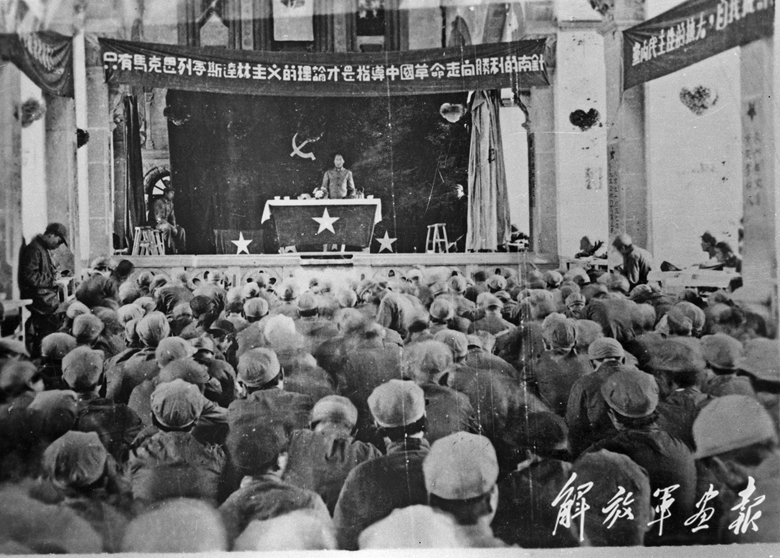

1937年5月,毛泽东同志在延安作《中国共产党在抗日时期的任务》的报告。

西安事变谈判地旧址。

西安事变和平解决后,国共两党进行了多轮谈判。这是1937年4月,周恩来(右四)参加杭州谈判后返回延安时,与毛泽东(右五)等欢迎者合影。

在艰苦卓绝的环境中,抗大学员坚持学习。

抗日军政大学总校校门(原延安师范学校校址),拍摄于1937年。

西安事变爆发后,全国局势愈发复杂。中共中央在接到张学良电报后,立即召开会议,确定了和平解决西安事变的方针。15日,毛泽东、朱德、周恩来等联名发表《关于西安事变致国民党国民政府电》,表示支持八项主张。17日,周恩来、博古、叶剑英作为中共中央代表应邀飞抵西安,分别与张学良、杨虎城进行会谈。张、杨完全接受中国共产党所提出的关于和平解决西安事变的正确方针和条件。周恩来还亲自对西安中上层人士和当地群众进行了说服、宣传工作,并利用报纸、电台等积极宣传和平解决西安事变的主张,揭露亲日派和日本帝国主义试图挑起中国内战的阴谋。同时,中共中央还直接与南京方面就和平解决西安事变进行了磋商。

12月23日、24日,中共中央代表周恩来,国民党代表宋子文、宋美龄以及张学良、杨虎城举行谈判。最后,会谈达成六项条件,迫使蒋介石作出了“停止剿共,联红抗日”的承诺。至此,西安事变获得和平解决,为抗日民族统一战线的建立创造了积极条件,毛泽东同志称其为“时局转换的枢纽”。

(作者单位:军事科学院)

档案史海钩沉

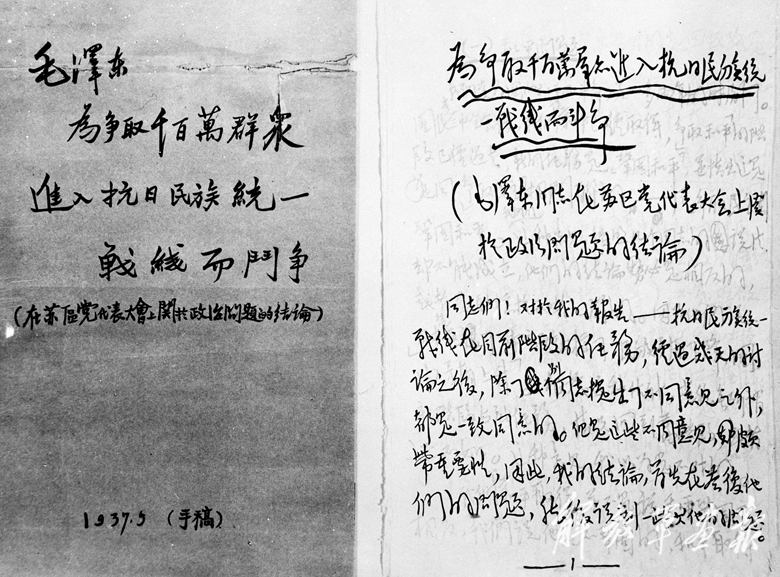

1937年5月7日,毛泽东在延安党的苏区代表会议上作《为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而斗争》的报告,这是手稿。

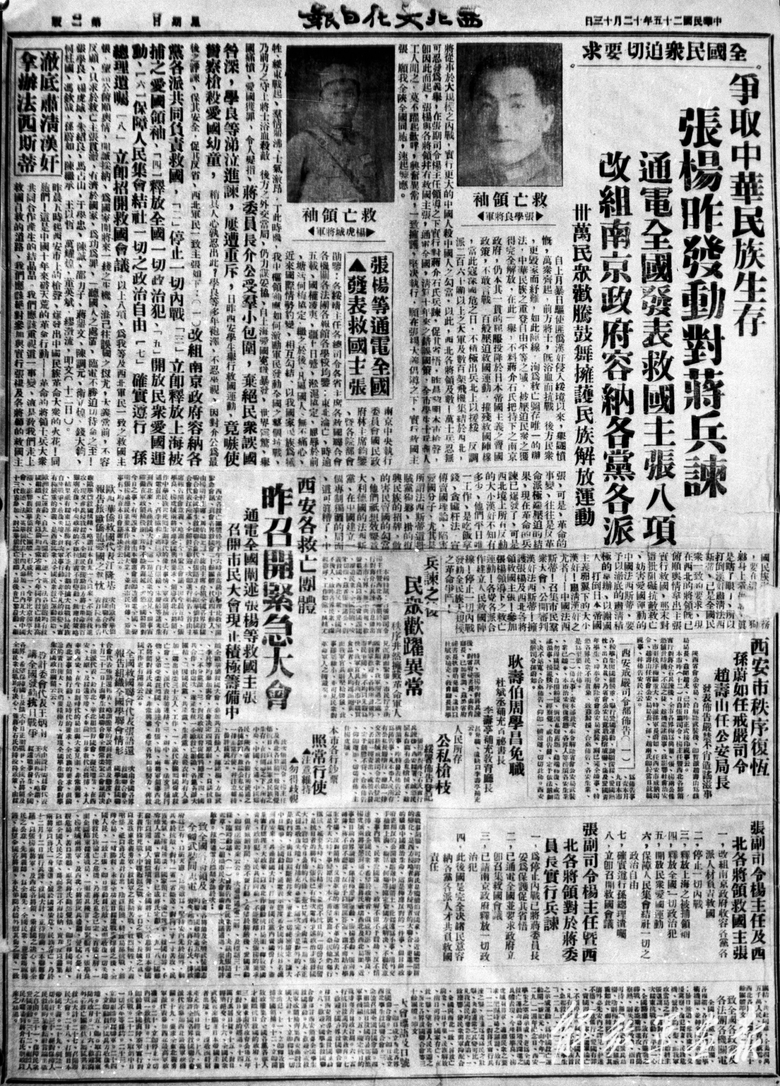

西安事变发生次日,当时的《西北文化日报》刊发的消息和相关报道。

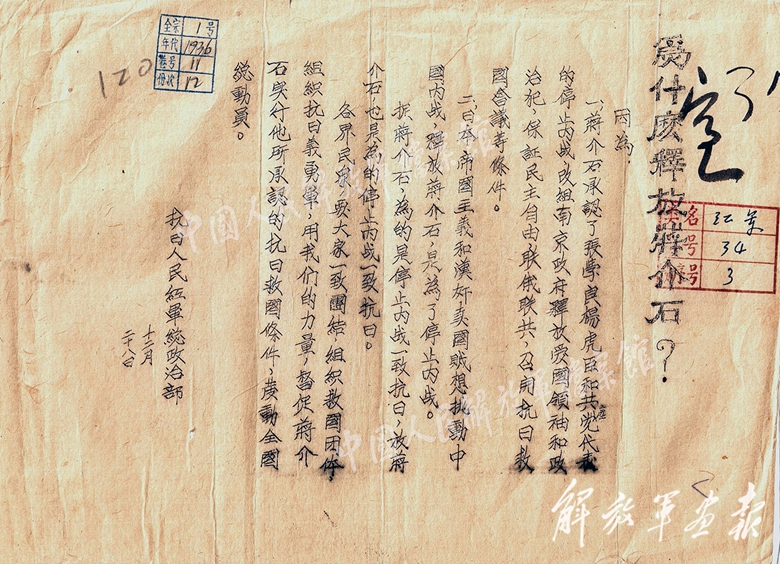

《为什么释放蒋介石》

档案解读:

西安事变和平解决,蒋介石被抓又被放,广大红军指战员和人民群众对此不太理解。1936年12月28日,红军总政治部发布《为什么释放蒋介石》一文,清晰简明地阐述了中央的相关考虑:释放蒋介石是出于抗日大局,一是因其作出了“停止内战”“改组南京政府”“联俄联共”等抗日承诺,二是为了粉碎日本帝国主义和汉奸卖国贼分裂中国的企图。此文鲜明表达了抓蒋和放蒋的出发点是一致的,都是为了停止内战、一致抗日;体现了中国共产党的政治智慧和战略眼光,对于当时统一广大红军指战员和人民群众的思想认识发挥了重要作用。

(图文由中国人民解放军档案馆提供)

生死存亡时刻的民族觉醒

撰文/杨 涓 朱姝璇

1937年7月7日那个闷热的夏夜,卢沟桥上的石狮见证了屈辱而悲愤的一幕。在附近举行军事演习的日本侵略军,以一名士兵失踪为由要求进入宛平城搜查,遭到拒绝后即炮轰宛平城,中国守军第29军官兵被迫奋起反击。这就是震惊中外的七七事变(又称卢沟桥事变)。这场看似偶然的军事冲突,实则是日本帝国主义蓄谋已久的全面侵华战争的开始,也标志着中国全民族抗战的爆发。

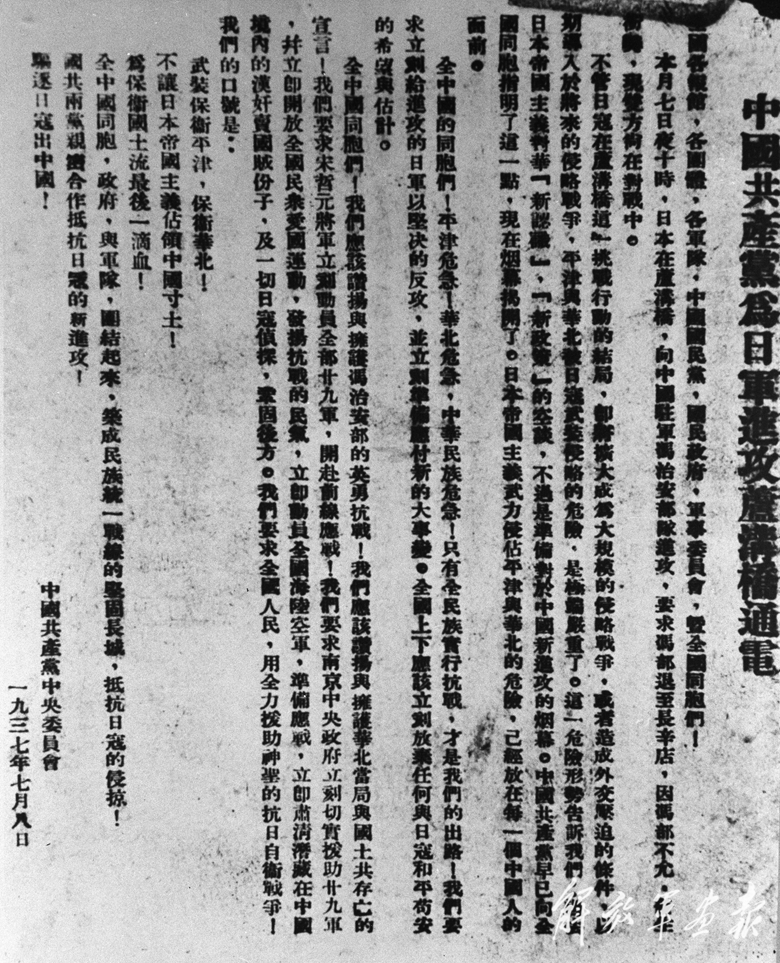

事变发生的第二天,中共中央即发出通电,向全国人民呼吁:“平津危急!华北危急!中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路!”“全国上下应该立刻放弃任何与日寇和平苟安的希望与估计。”号召筑成民族统一战线的坚固长城,抵抗日寇的侵略。

卢沟桥之岁月(中国画,中国美术馆藏,入选纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年美ac术作品展) 陈 辉 作

1937年8月13日,日本侵略军进犯上海,向中国守军发起进攻。

1937年8月28日,日寇狂轰滥炸上海火车南站,当场炸死200余人,伤者不计其数。这是一名被炸伤的幼儿痛哭的惨状。

身背大刀的中国士兵坚守卢沟桥。

20世纪30年代的卢沟桥。

卢沟桥畔的枪声,如同点燃的导火索,瞬间引爆积蓄已久的民族情绪。社会各界群情激愤,要求团结御侮的抗战呼声四起。北平、天津、保定等地的人民群众和共产党领导的群众团体,纷纷起来支援前线的抗战。全国各地的抗日团体、知识青年、工人、农民,都积极组织和参加募捐、救护、运输等战地服务,掀起抗日救亡、支援前线的热潮。

面对全国抗日救亡运动不断高涨的形势和中国共产党倡议国共合作抗战的呼声,7月17日,蒋介石在庐山宣布,“地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任”,表现出其在抗战问题上的进步。随着北平、天津的相继沦陷,8月13日,日军又向上海发起进攻。战火烧到南京政府统治的心脏地区,使蒋介石看到中日之间的全面战争已避无可避,终于放弃心中仍存的媾和幻想。9月22日,国民党中央通讯社发表《中共中央为公布国共合作宣言》;23日,蒋介石发表实际上承认中国共产党合法地位的谈话,以国共合作为基础的抗日民族统一战线正式形成。

在抗日民族统一战线这面旗帜下,各党派、各民族、各阶层、各团体以及海外华侨华人,都积极投入抗日洪流。大江南北、长城内外,全体中华儿女同仇敌忾、团结一心,共赴国难。在濒临亡国灭种的严重危机面前,中华民族内部蕴藏的巨大力量被唤醒,如同火山熔岩般喷涌而出。

(作者单位:军事科学院)

档案史海钩沉

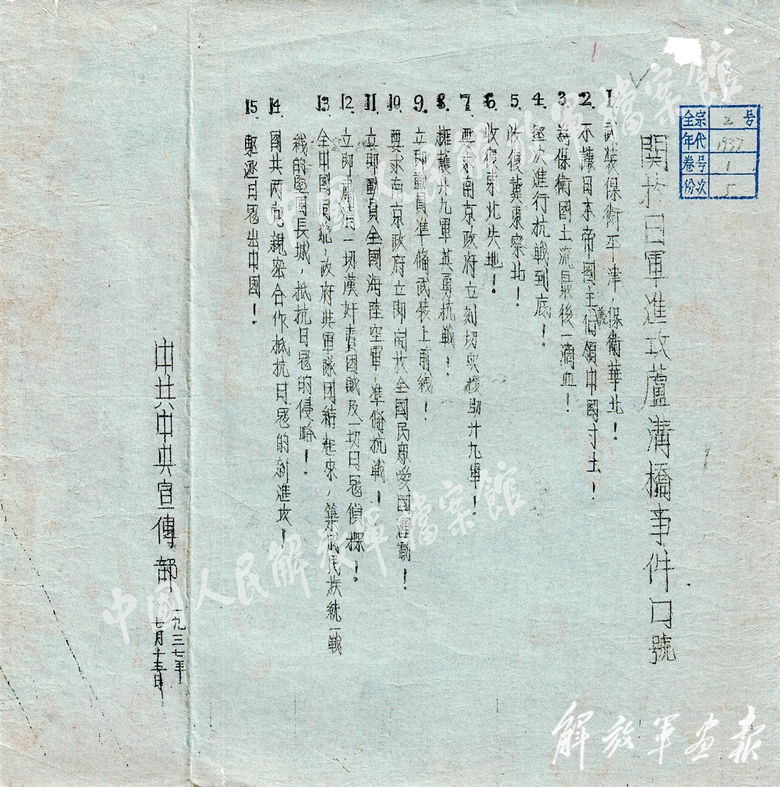

《关于日军进攻卢沟桥事件口号》

卢沟桥事变第二天,中国共产党发出通电,号召全国军民奋起抗战。

档案解读:

七七事变爆发后,1937年7月15日,中共中央宣传部向全国人民发布《关于日军进攻卢沟桥事件口号》,号召全国人民团结起来共同抗战。15条口号中,既号召爱国军民“为保卫国土流最后一滴血”“立即动员准备武装上前线”,也号召“拥护二十九军英勇抗战”“立即肃清一切汉奸卖国贼及一切日寇侦探”,对抗击日军的中国军队予以大力支持。更重要的是,这份文献提出“国共两党亲密合作抵抗日寇的新进攻”“全中国同胞、政府与军队团结起来,筑成民族统一战线的坚固长城,抵抗日寇的侵略”,全力推动建立抗日民族统一战线。这些穿越烽火的历史强音,昭示了永恒的真理:唯有团结自强方能捍卫主权,唯有一致对外才能守护山河。

(图文由中国人民解放军档案馆提供)

红军改编,奔赴抗战前线

撰文/杨 涓 张 薇

1937年9月6日,陕西省泾阳县石桥镇(今属淳化县),天低云黑,大雨如倾,红军将士整齐列队。“换帽子!”随着师长刘伯承一声令下,所有人摘下了心爱的红五星八角帽,换上“青天白日”帽。从此,这支队伍有了新的番号—八路军第129师。

取消红军番号,将红军改编为国民革命军,是中国共产党在民族危难关头为促成国共合作、推动国民党进行全面抗战而作出的重大决策。

从1937年2月开始,国共两党就红军改编等问题进行了多次谈判。但由于国民党当局力图通过改编来削弱红军并取得对红军的指挥控制权,提出许多苛刻无理的要求和条件,致使谈判一直未能达成协议。

七七事变后的第二天,红军领导人即致电蒋介石,表示红军将士愿意“为国效命,与敌周旋,以达保土卫国之目的”。7月14日,叶剑英代表中共中央向南京政府表示,红军主力准备随时出动抗日。

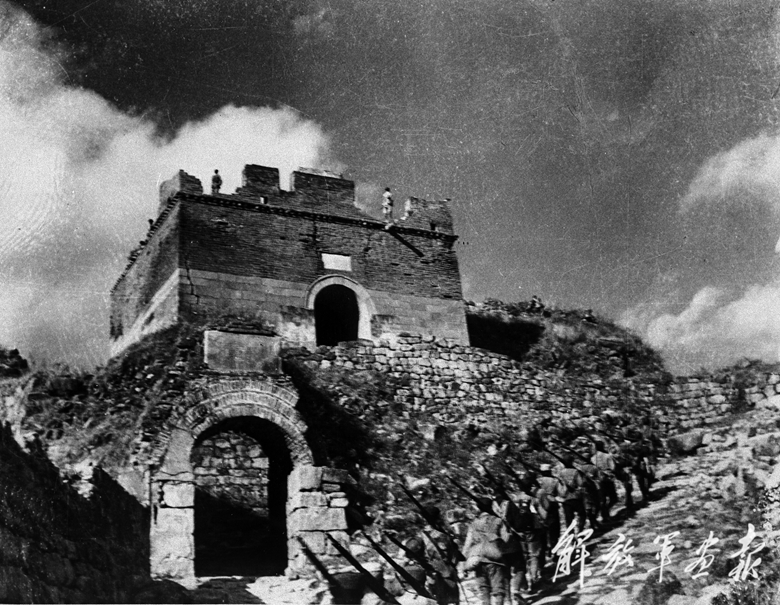

1937年10月,八路军越过插箭岭,向河北涞源城进军。

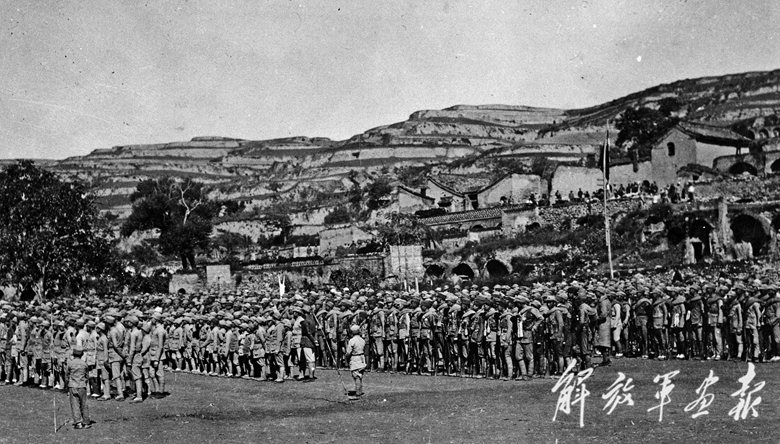

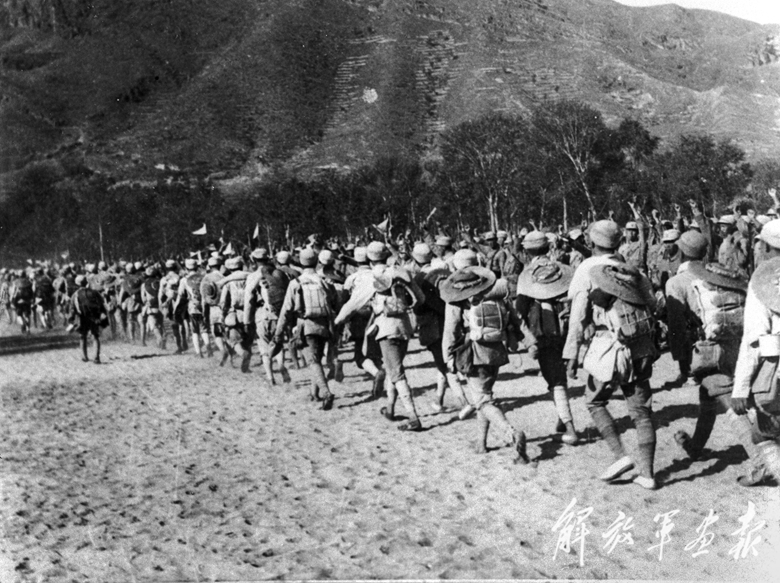

1937年8月,红军主力宣布改编为国民革命军第八路军。在中共中央革命军事委员会召开的红军改编动员大会上,红军将士士气高昂,高举旗帜和标语,决心“为保卫国土流尽最后一滴血”。

1937年9月,八路军东渡黄河后,在晋西集结。

八路军东渡黄河,开赴华北抗日前线。

八路军东渡黄河(油画,中国人民抗日战争纪念馆藏) 王铁牛 王君瑞 作

八路军向太行山区进军。

八路军向晋西北挺进。

八路军骑兵。

1937 年冬,闽浙等地的工农红军游击队改编为新四军第二支队。这是从浙南出发向安徽歙县岩寺地区集中的该部官兵。

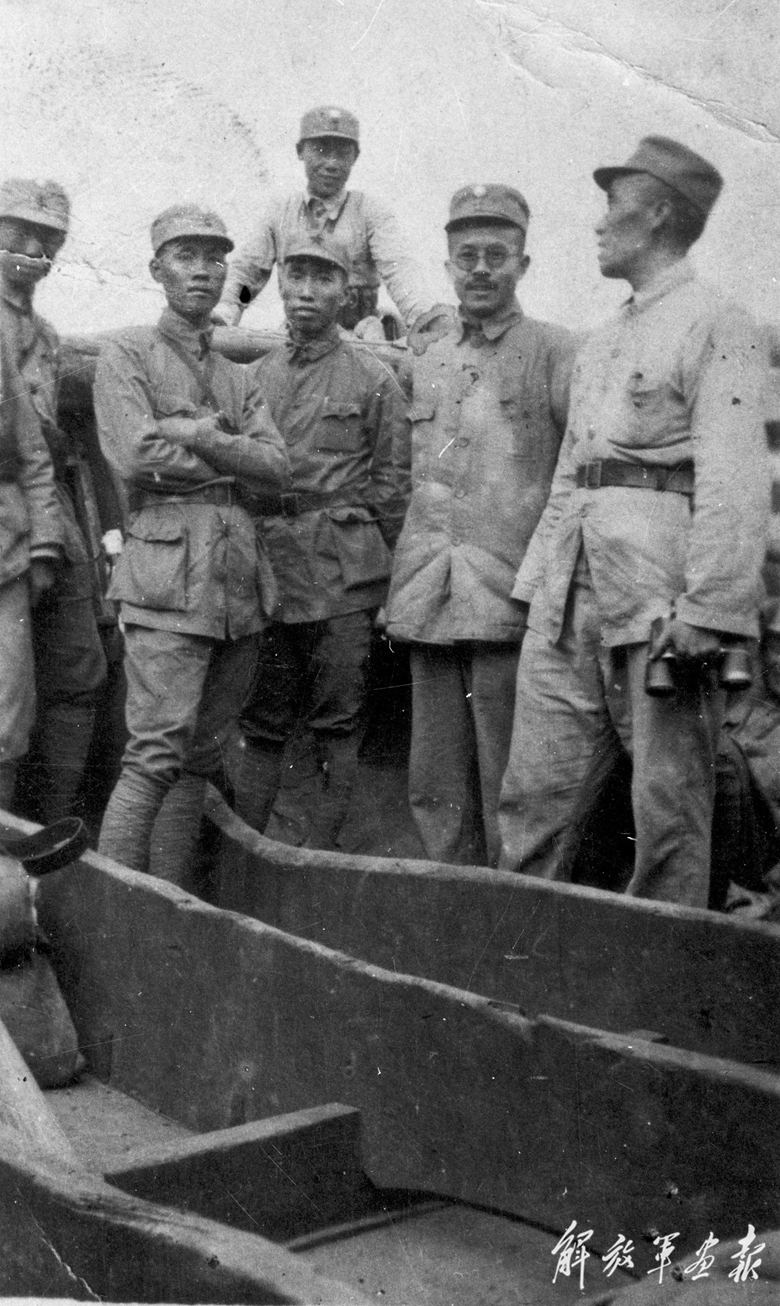

朱德(右一)、任弼时(右二)和左权(右三)等同志在黄河渡船上。

八路军整装待发,准备东渡黄河。

8月13日,日军大举进攻上海,直接威胁到国民党统治的心腹地区。蒋介石急欲调动红军开赴前线参战,开始在谈判中表现出较多团结合作的愿望,一直悬而未决的红军改编问题终于迅速得到解决。22日,国民政府军事委员会发布红军改编命令。25日,中共中央革命军事委员会发布命令,宣布红军主力改编为国民革命军第八路军(简称八路军),红军前敌总指挥部改为第八路军总指挥部,朱德任总指挥,彭德怀任副总指挥。9月,按全国统一的战斗序列,八路军改番号为第18集团军,朱德、彭德怀由正、副总指挥改称正、副总司令,但八路军的称呼仍被习惯性地沿用下来。10月,南方八省的红军游击队(琼崖红军游击队除外)改编为国民革命军陆军新编第四军(简称新四军),意在继承大革命时期北伐战争中国民革命军第4军的“铁军”传统,并由北伐名将叶挺担任军长,项英任副军长。

换下八角帽,擎起抗战旗。为了祖国的独立和民族的解放,历经十年血火淬炼的红军将士,以新的番号挺进抗日战场。他们是工农的子弟,他们是人民的武装,他们背负着民族的希望!红星,依然闪耀在将士们心中。

档案史海钩沉

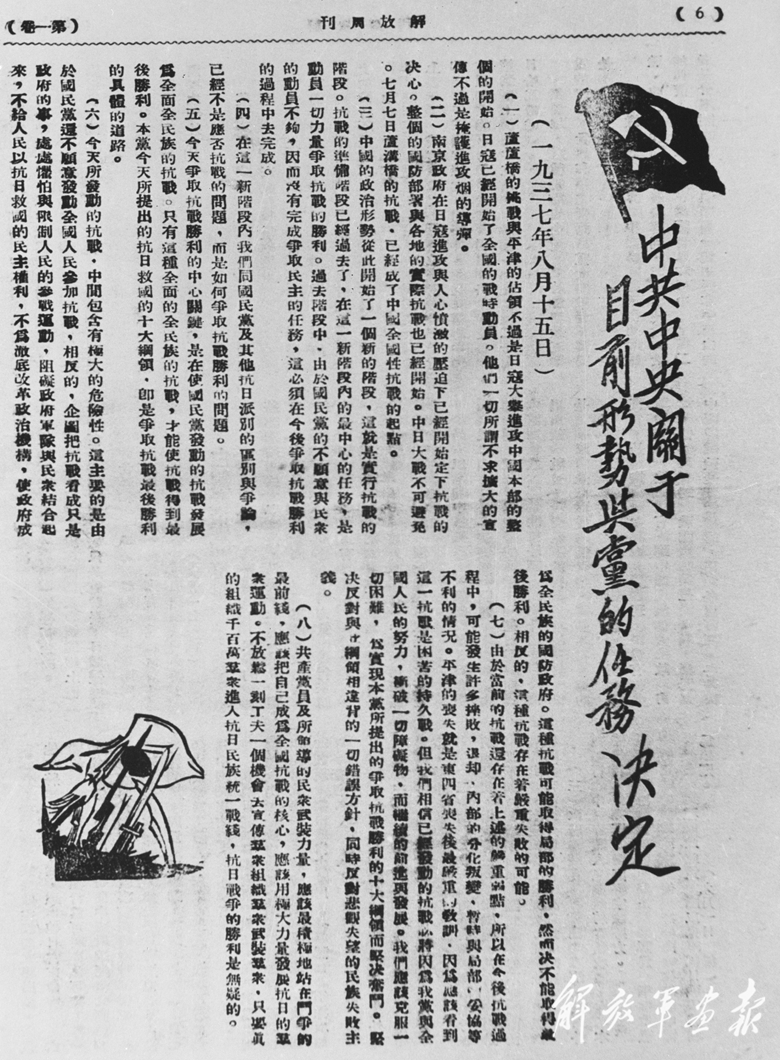

洛川会议通过《中共中央关于目前形势与党的任务决定》。

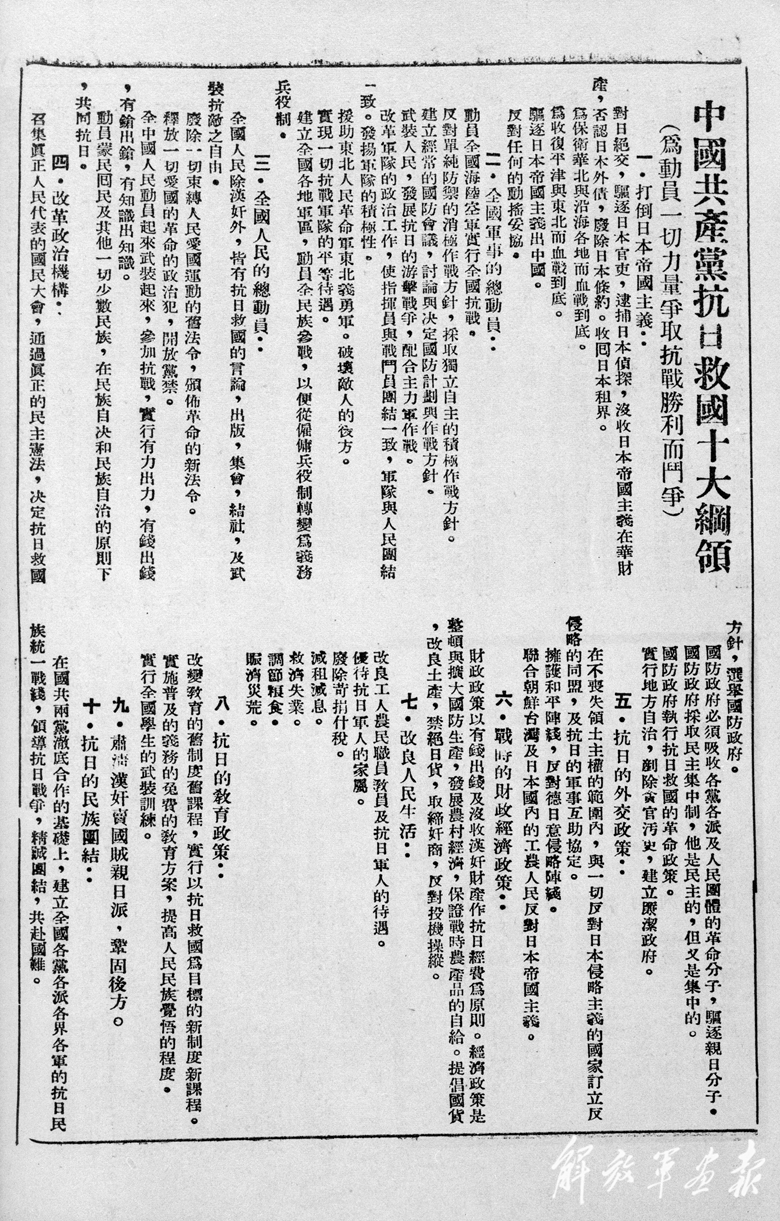

洛川会议通过《中国共产党抗日救国十大纲领》。

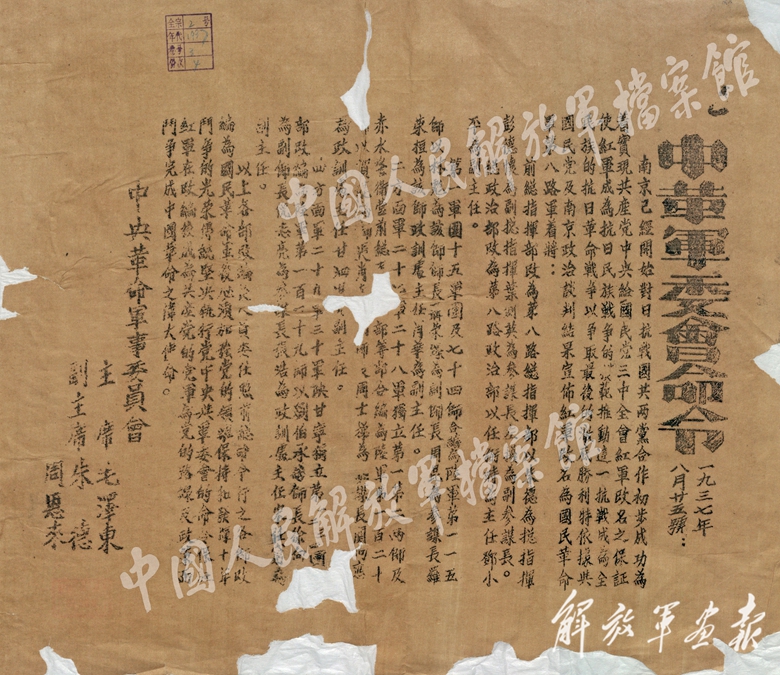

《中革军委关于红军改编为国民革命军第八路军的命令》

档案解读:

1937年8月25日,根据国共双方就红军改编问题达成的一致意见,中共中央革命军事委员会发布命令,宣布红军主力改编为国民革命军第八路军(简称“八路军”),下辖115、120、129三个师,总指挥朱德,副总指挥彭德怀。同年10月,南方8省红军游击队(琼崖红军游击队除外)改编为国民革命军陆军新编第四军(简称“新四军”),叶挺任军长,项英任副军长。取消红军番号,将红军改编为国民革命军,是中国共产党在民族危难关头,为实现国共合作作出的重大决策。这件珍贵档案见证了中国共产党秉承民族大义,为促成国共合作共同抗日迈出的关键一步,体现了共产党人“完成中国革命之伟大使命”的责任担当。

(图文由中国人民解放军档案馆提供)

洛川会议旧址外景。

洛川会议旧址内景。

八路军武汉办事处大楼外景。

晋察冀边区人民热烈欢迎八路军将士。

八路军挺进晋东南。

冀中人民热烈欢迎八路军。

档案史海钩沉

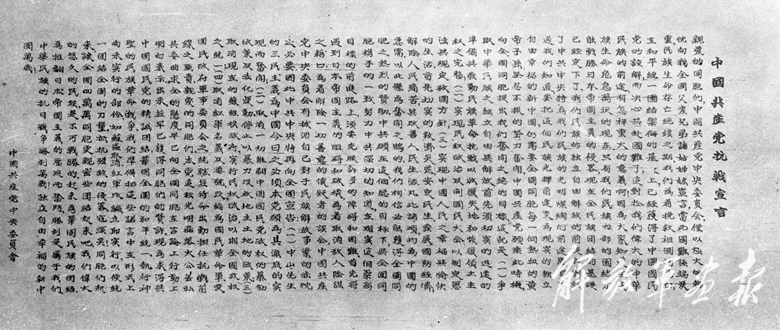

《中国共产党抗战宣言》

1937年7月15日,中国共产党将《中国共产党为公布国共合作宣言》送交国民党政府。这个宣言以团结抗日、实行民主为主旨,提出国共合作的具体建议。9月22日,国民党发表这个宣言。9月23日,蒋介石发表,承认中国共产党的合法地位和两党合作的谈话。至此,抗日民族统一战线正式成立。这是中国共产党抗战宣言的文告。

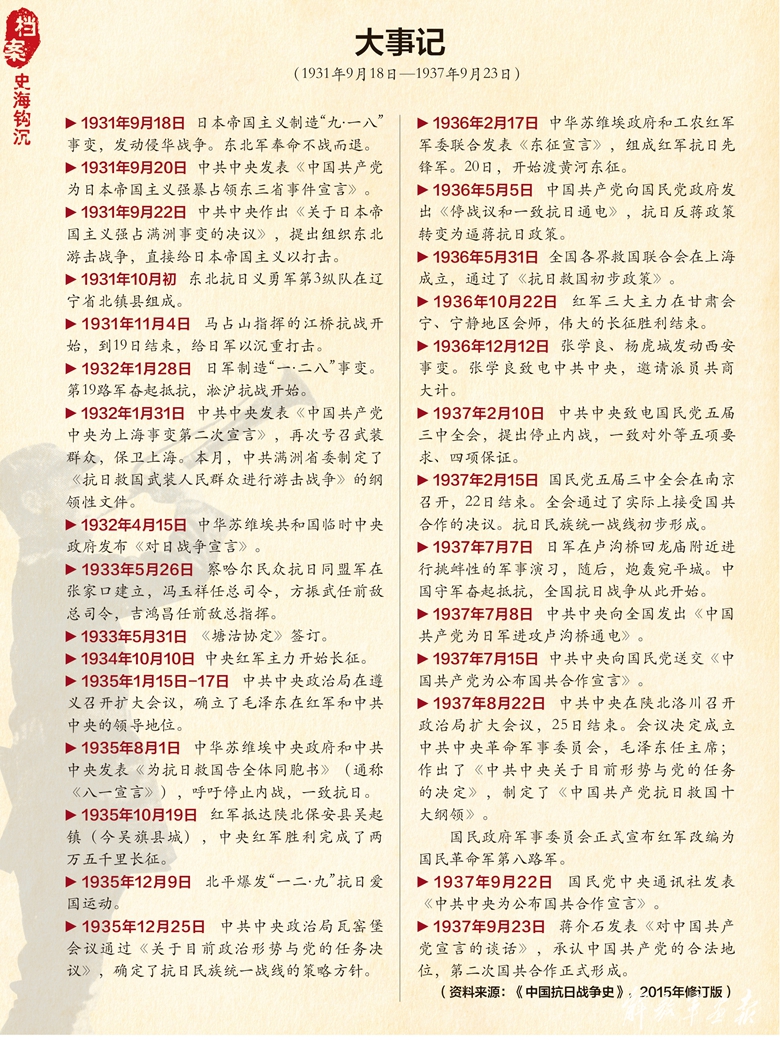

大事记。

宛平城城墙上,侵华日军炮火轰炸留下的弹坑依然清晰,提醒我们要铭记历史、捍卫和平。(摄影/记者 栾 铖)

陕西省洛川县冯家村,洛川会议纪念馆雕塑。(摄影/杜威龙)

5月28日,北京市西城区佟麟阁路街景。(摄影/记者 栾 铖)

5月26日,北京市西城区赵登禹路街景。(摄影/记者 栾 铖)

龙舟、“复兴号”高铁与卢沟桥同框,展现出一幅充满生机的新时代画卷。(摄影/记者 栾 铖)

(本专稿图片除署名外,均由本刊资料室提供)

策划/本刊编辑部

编辑/刘欣欣 刘 妍 肖 晔

版式设计/戴 宁