摄影并撰文/新华社记者 刘金海

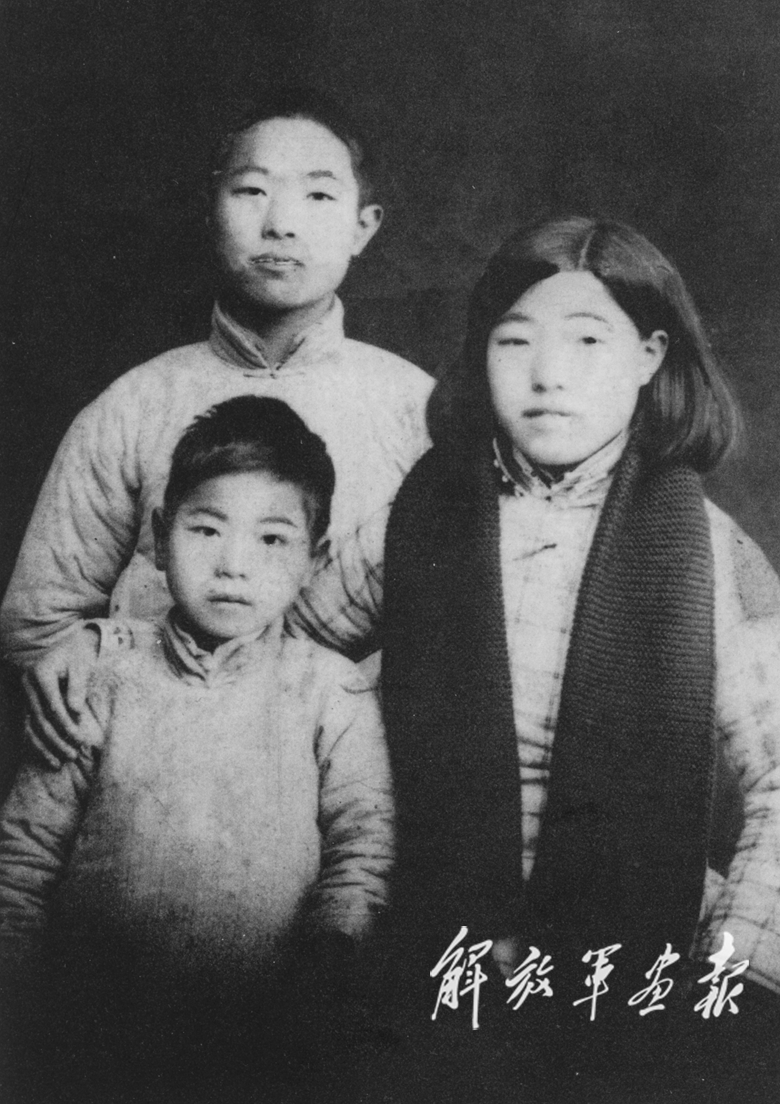

雷烨与妹妹项秀华(前右)、弟弟项秀文(前左)合影。

雷烨原名项俊文,浙江金华人。1938年,雷烨奔赴延安进入抗大学习,并加入中国共产党。同年底,雷烨担任八路军总政治部前线记者团晋察冀组组长,兼任新华社晋察冀分社和《晋察冀日报》特派记者,后调任冀东军分区政治部宣传科长、组织科长等职。

1941年1月25日,日寇在河北丰润潘家峪制造了惨绝人寰的大惨案。惨案发生后,雷烨迅速赶到现场,真实记录下了日寇犯下的滔天罪行。

1943年,雷烨到访晋察冀画报社,画报社主任沙飞等人留他在驻地整理稿件,期间因遭遇日寇包围,英勇牺牲,年仅29岁。

雷烨牺牲后被就地安葬。人们还将墓旁的一棵山杏树命名为“雷烨树”以示纪念。新中国成立后,雷烨遗骨被迁葬至石家庄的华北军区烈士陵园。

战争年代,革命者为防止敌人的报复,往往改名换姓,致使除了墓碑上几行简单的介绍外,雷烨的真正身世多年来一直无从考证。(2001年,经多年寻找,项俊文家人找到雷烨的安葬之地,确认雷烨即是他们多年来魂牵梦绕的亲人。——编者注)

位于浙江展览馆东侧的雷烨烈士铜质雕像。

4月14日,在浙江省杭州市,雷烨的亲人在家中手捧雷烨烈士抗战时期的肖像照。

4月1日,石家庄市小学生前往华北军区烈士陵园悼念英烈。这是雷烨同志墓碑。

3月31日,河北省平山县南段峪村村民、雷烨希望小学退休教师王海军指认雷烨烈士牺牲处。

如今,雷烨静静地长眠于华北军区烈士陵园的苍松翠柏之间。在他的家乡浙江金华,当年被典卖的祖屋早已修葺一新,成为当地重要的党史教育基地。

在燕赵大地,在婺江之畔,在锦绣中华的各个角落,雷烨的故事被更多人传颂,成为永不磨灭的爱国主义符号。

2003年,在河北省平山县南段峪村雷烨烈士牺牲地,11户当地村民自发捐资修建了“雷烨烈士纪念碑”,并亲手栽下11棵柏树。

南段峪天干少雨,村民们当年栽下的柏树已有枯败。不知哪年,烈士的纪念碑旁,一株新柏破土而出,拔节生长。

4月2日,当地幼儿园的小朋友们来到浙江省金华市金东区孝顺镇新后项村参观雷烨故居。

在浙江省金华市孝顺革命烈士陵园,雷烨的原名“项俊文”镌刻在“孝顺镇革命烈士英名录”的石碑之上。

3月31日,河北省平山县雷烨希望小学师生缅怀雷烨烈士。

在位于浙江省金华市金东区孝顺镇新后项村的雷烨故居,讲解员介绍雷烨烈士生平事迹。

(据新华社)

编辑/肖 晔