携手共筑血肉长城

撰文/杨 涓 朱姝璇

中国人民抗日战争纪念馆序厅内的雕塑“铜墙铁壁”。

1937年7月7日,卢沟桥的炮火点燃了中国全民族抗战的烽烟。在抗日民族统一战线的旗帜下,国共两党团结协作、共御外侮,中国军民顽强抵抗日本侵略者,华夏儿女在烽火硝烟中挺起了不屈的脊梁。

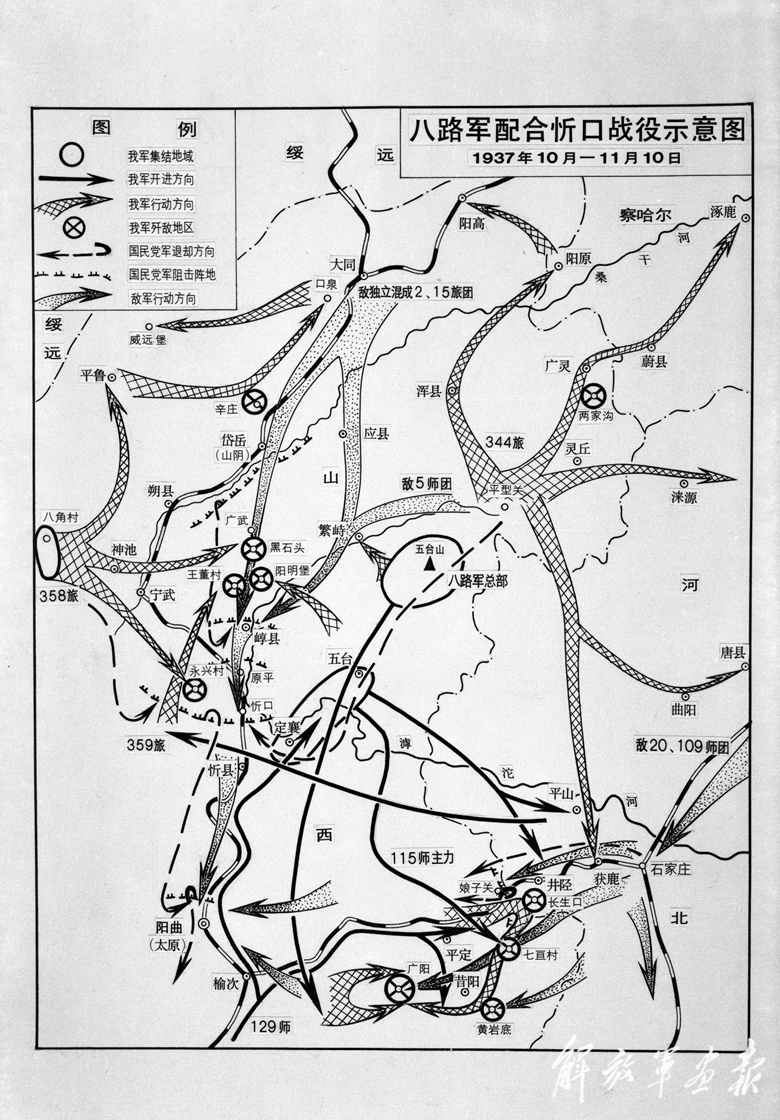

团结抗战的光芒,闪耀在华北前线。1937年9月,日军突破国民党军晋北防线后直趋太原,国民党军退守忻口要隘组织正面防御。八路军各部在敌之翼侧、后方积极作战,配合友军保卫忻口、太原。第115师出击察南、冀西,打击晋东北之敌,切断张家口至代县的敌后方交通线;第120师挺进雁北,威胁大同,切断大同至忻口间的日军交通线;第129师夜袭阳明堡机场,大大削弱忻口当面之敌的空中力量。日军正面进攻难以得逞,另派兵力迂回侧后沿正太铁路西进,以配合其忻口正面部队夺取太原。八路军主力火速南下,赶往晋东娘子关附近阻击、迟滞进犯之敌,连续取得长生口、七亘村、黄崖底、广阳伏击战的胜利。尽管太原最终失陷,但中国军队英勇作战,毙伤日军共2万余人,书写了国共两党两军在战役战斗上协同抗敌的典范。

1937年7月,驻宛平县城的中国军队出城抗击日军进攻。

1937年10月,八路军第115师骑兵营向晋察冀边界山区挺进。

1937年8月14日,中国空军飞机轰炸在上海黄浦江上的日军军舰。

八一三淞沪会战(油画,中华艺术宫收藏) 姚尔畅 作

1937年8月,国民党军在淞沪会战中抗击日军。

1937年10月27日至30日,淞沪会战中,中国守军坚守四行仓库血战四昼夜,打退日军10多次疯狂进攻。图为战火中的四行仓库。

此后,中国抗战开始呈现正面与敌后两个战场战略策应、夹击日军的新局面。国民党军主力在徐州、武汉等地进行正面作战。八路军、新四军深入敌后,广泛开展独立自主的游击战,牵制和消耗大量日军兵力,支援配合友军的正面防御。

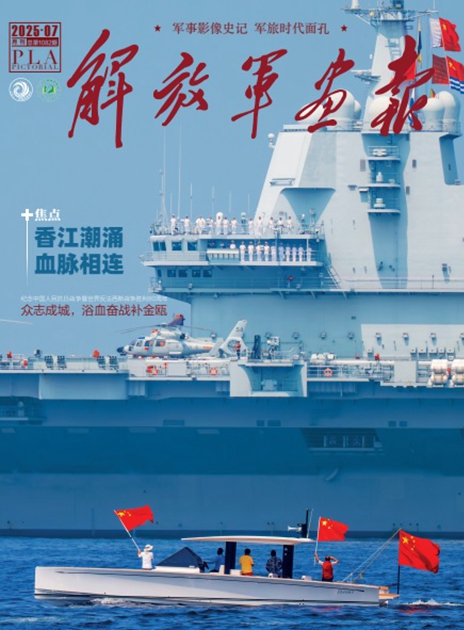

徐州会战时,八路军及山东、河北人民抗日游击队和工人武装,对津浦路北段、胶济路西段和泰安南北的铁路、公路进行破袭战,炸毁桥梁,拆除铁轨,阻滞日军运输,有力支援了国民党军主力在台儿庄的战斗,最终赢得台儿庄战役的关键性胜利。

负责指挥台儿庄战役的国民党第五战区司令长官李宗仁。

一支中国军队快步前行,增援据守台儿庄抵抗日军的部队。

中国军队在台儿庄战役中的重机枪阵地。

武汉保卫战中,国民党军对敌发射迫击炮。

八路军配合忻口战役示意图。

八路军第120师官兵炮击敌碉堡。

为策应武汉作战,新四军在华中敌后积极出击,破坏敌人交通和运输,牵制日军行动。先遣支队在韦岗伏敌,“镇江城下初遭遇,脱手斩得小楼兰”。第1支队在京沪铁路、京杭国道两侧,连续对敌展开夜袭、伏击和突袭作战,先后取得夜袭新丰车站等数十次战斗的胜利。第3支队开赴皖南抗日前线,配合国民党军担任正面防务,赢得马家园战斗的胜利,证明了新四军“不仅善于游击战,而且会打阵地战”。第4支队挺进皖中,首战蒋家河口,发起棋盘岭战斗,数十次袭击日军向武汉方向输送人员和物资的汽车运输队。

从1937年7月至1938年10月广州、武汉失守,中国军队通过层层抵抗,大大消耗了日军有生力量,挫败了其进攻锐气,打破了日本迅速灭亡中国的迷梦。此后,因战线漫长、兵力枯竭,中国抗日战争进入战略相持阶段。

(作者单位:军事科学院)

平型关的意义正是一场最好的政治动员。——毛泽东

砥柱中流挽狂澜

撰文/杨 涓 常 悦

1937年8月31日,陕西韩城芝川镇黄河渡口,人影幢幢,气氛肃穆。八路军抗日先遣队一部——第115师343旅的官兵,身负简陋的武器和行装,正紧张有序地分乘木船渡河东进。船行激流,浊浪翻滚,官兵们目光如炬,凝望着对岸他们即将为之浴血战斗的华北大地。

北平、天津沦陷后,日军沿津浦、平汉、平绥三条铁路线向华北腹地展开战略进攻,国民党军节节败退。为解救华北危局,刚刚由红军改编而成的八路军,随即誓师出征,挺进山西抗日前线。

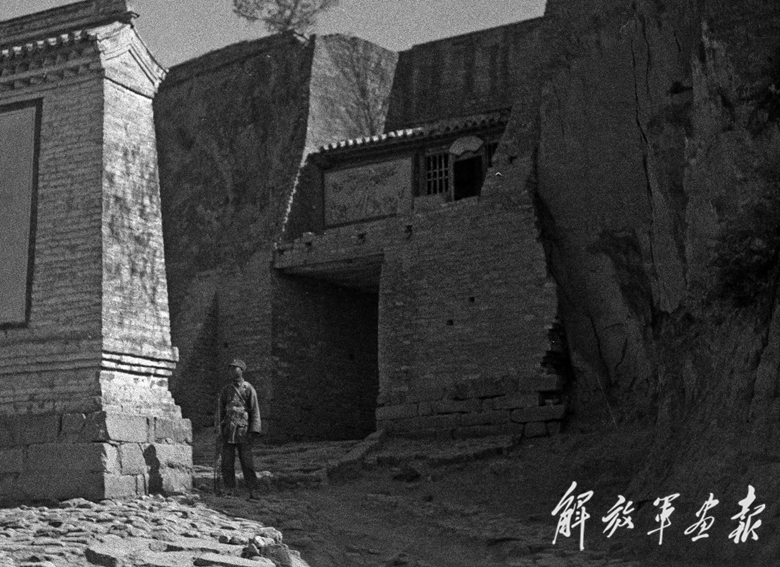

平型关战斗中的八路军第115师指挥所。

1937年9月,八路军第115师主力开赴平型关前线。

平型关战斗中,八路军第115师的机枪阵地。

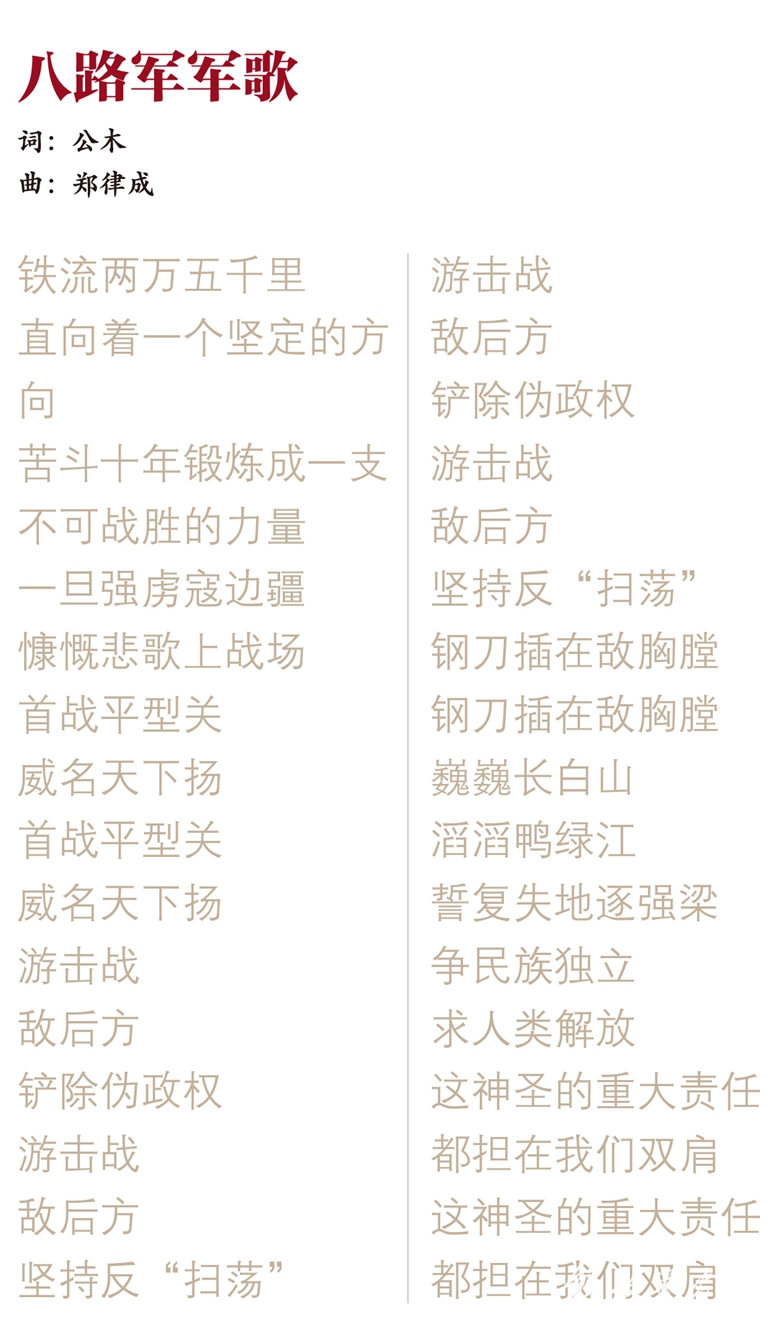

八路军军歌。

守卫平型关的八路军哨兵。

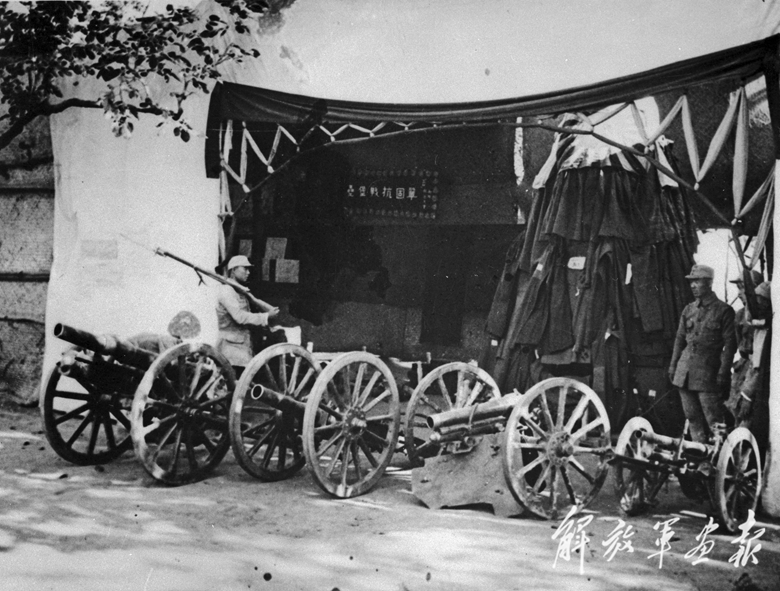

八路军官兵使用从平型关战斗中缴获的山炮攻打涞源城。

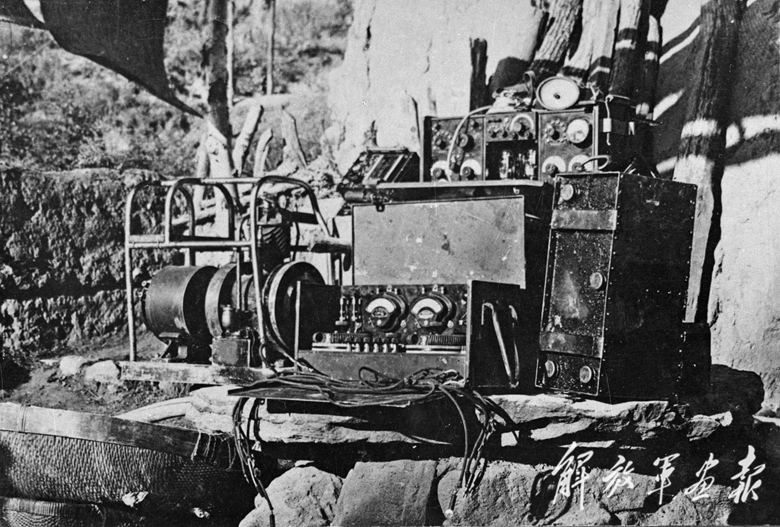

平型关战斗中,八路军缴获的日军电台。

平型关战斗中最激烈的作战地点——秃沟。

出征不久,第115师便取得震惊中外的平型关大捷。9月25日,该师在平型关附近伏击日军,一举歼敌1000余人,击毁汽车100余辆,缴获一批辎重和武器。这是全民族抗战爆发后中国军队主动对日作战取得的第一个重大胜利,打击了日军嚣张气焰,粉碎了日军“不可战胜”的神话,极大振奋了全国军民的抗战斗志和信心,提高了共产党和八路军的声望。10月间,第120师在雁门关南北频繁设伏,歼敌500余人,击毁日军汽车数十辆,切断了大同至宁武、忻口的交通线。10月19日夜,第129师769团夜袭代县阳明堡日军机场,击毁敌机24架,大大削弱了日军进攻忻口的空中力量。至此,八路军3个师均首战告捷。

从出师华北抗日前线至11月上旬太原失守,八路军共作战100余次,歼敌1.1万余人,在日军侧翼和后方灵活巧妙地打击敌人,多次破坏敌人的交通线,有力钳制了日军行动,配合和支援了国民党军队的正面防御作战。

档案解读:

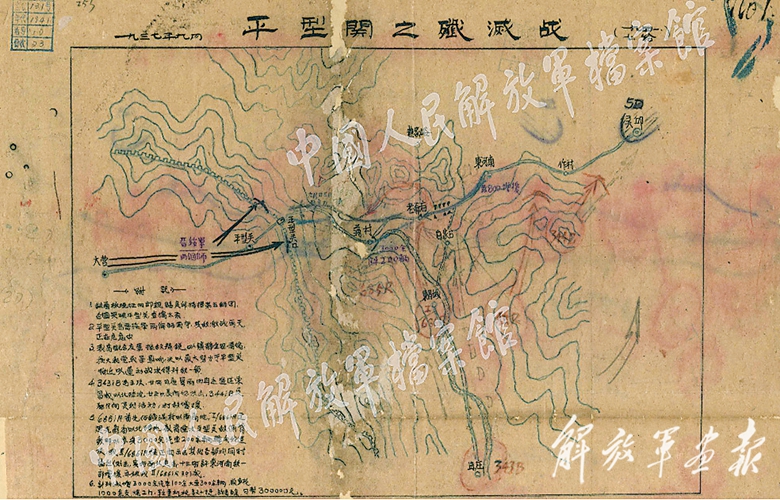

《平型关之歼灭战》地图。

这份《平型关之歼灭战》地图,左下角的“附注”详细记述了平型关之战的背景、兵力部署、经过和战果,是研究平型关大捷的重要档案。

1937年9月20日,日军第5师团第21旅团进占灵丘。师团长板垣征四郎指挥部队,企图突破平型关,直捣太原。而此时驻守在平型关的国民党晋绥军两个师已经“与敌激战两天正在危急中”。“我为配合友军,挫敌精锐,以镇定全国情绪,扩大我党我军影响,决以最大努力于平型关附近以运动战求得歼敌一部。”

随即,第115师343旅为主攻,于1937年9月24日夜,冒雨由冉庄进达东长城村以北阵地。25日晨开始攻击。344旅及独立团向灵丘活动,打敌增援。“343旅685团首先占领满村以南高地,686团1营迂回老爷庙以北阵地威胁进攻平型关敌侧背,敌即以步兵3000余、汽车200余辆转向我进攻。我686团3营从正面出击,其他各部均同时猛烈侧击,实行南北夹击。13时许,东河南敌一部增援,亦被我686团2营歼灭。”

(图文由中国人民解放军档案馆提供)

档案解读:

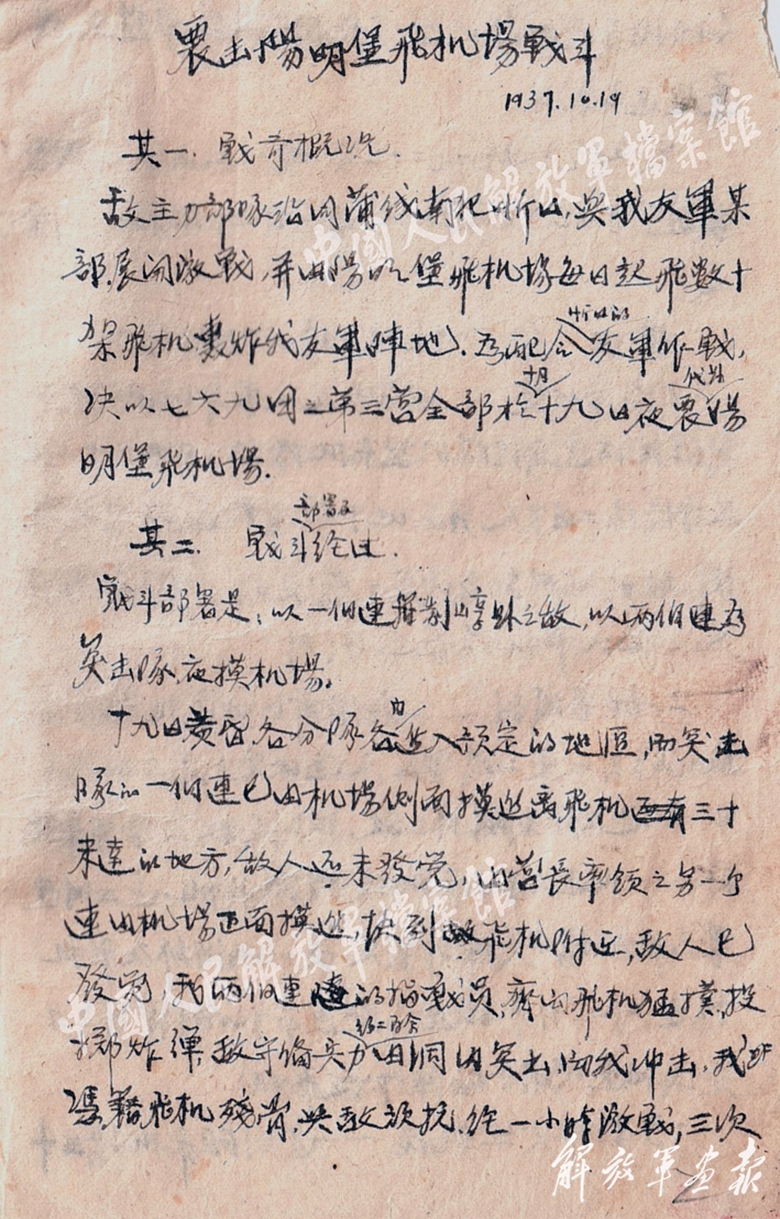

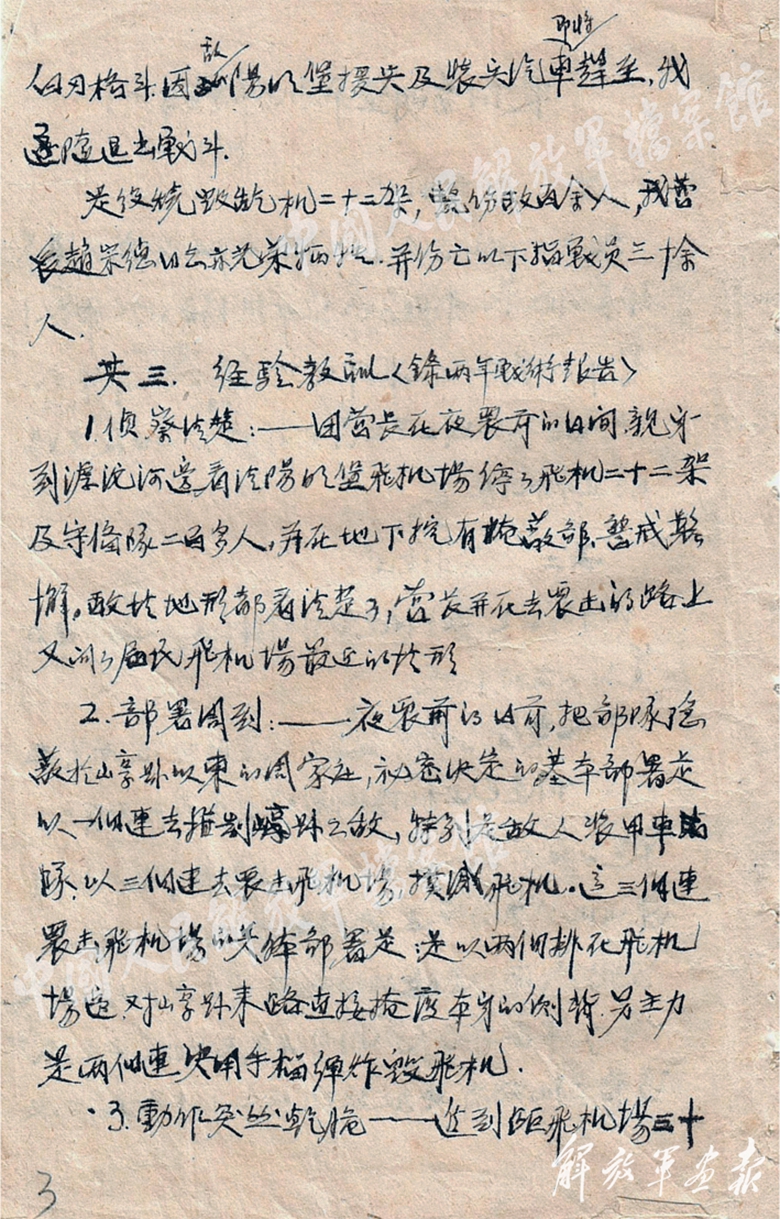

战后补记的夜袭阳明堡作战材料。

战后补记的夜袭阳明堡作战材料。

忻口位于太原以北,是拱卫太原的一道天然屏障。忻口战役是抗战初期国共两军通力合作,在华北战场展开的规模最大、时间最长、战绩最显著的一次战役。

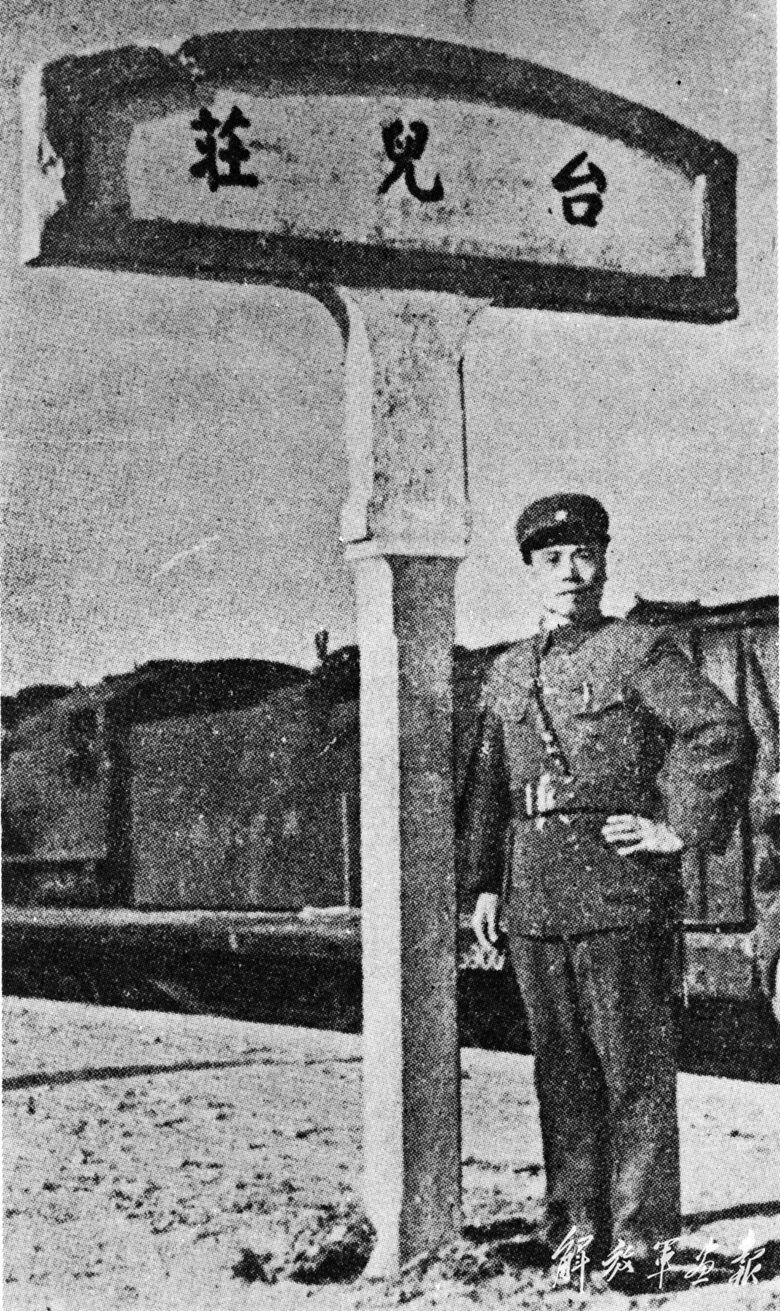

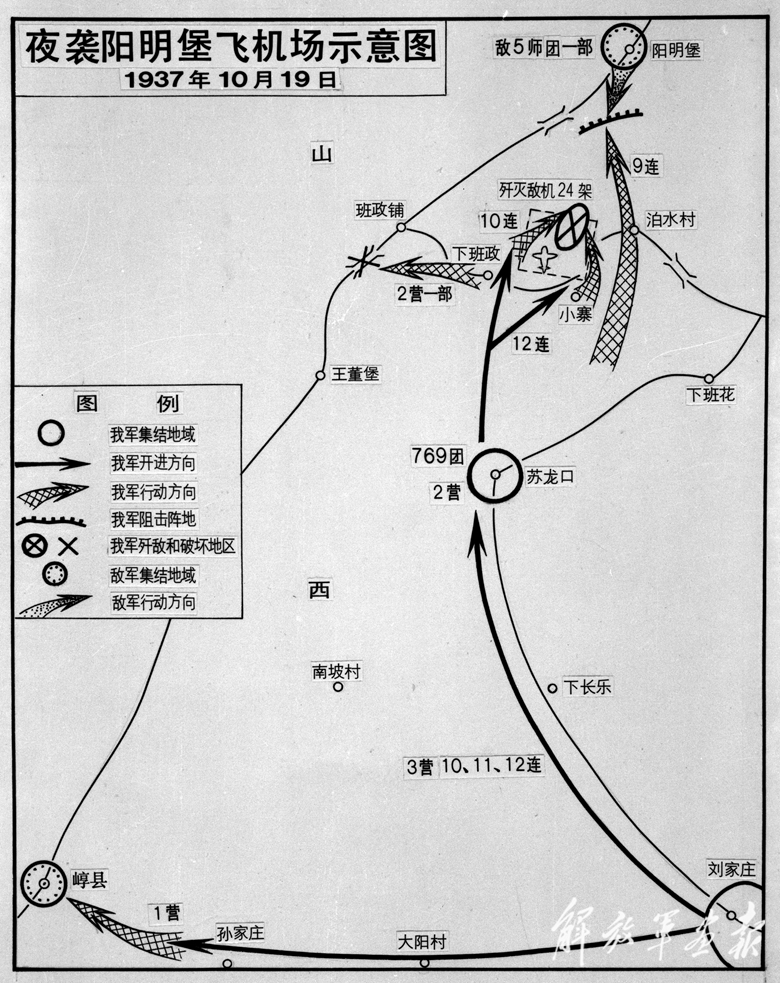

1937年10月13日,忻口战役正式打响。为配合国民党军正面战场作战,我军“决以七六九团之第三营全部于十月十九日夜袭代县阳明堡飞机场”,解决友军后顾之忧。

19日黄昏,趁日军守备松懈,我军各分队潜入预定区域,与敌展开激战。这份战后补记的作战材料中写道:“我两个连的指战员齐向飞机猛扑,投掷炸弹,敌守备兵力约二百余由洞内突击,向我冲击。”面对敌人的凶猛攻势,三营指战员英勇作战,毫不退缩,3次与敌展开白刃战。

这场战斗烧毁敌机24架,毙伤敌百余人,创造了步兵打飞机的经典战例。夜袭阳明堡战斗,极大削弱了日军的空中突击力量,打破了日军“速战速决”计划。

(图文由中国人民解放军档案馆提供)

位于山西代县南8公里处的阳明堡。

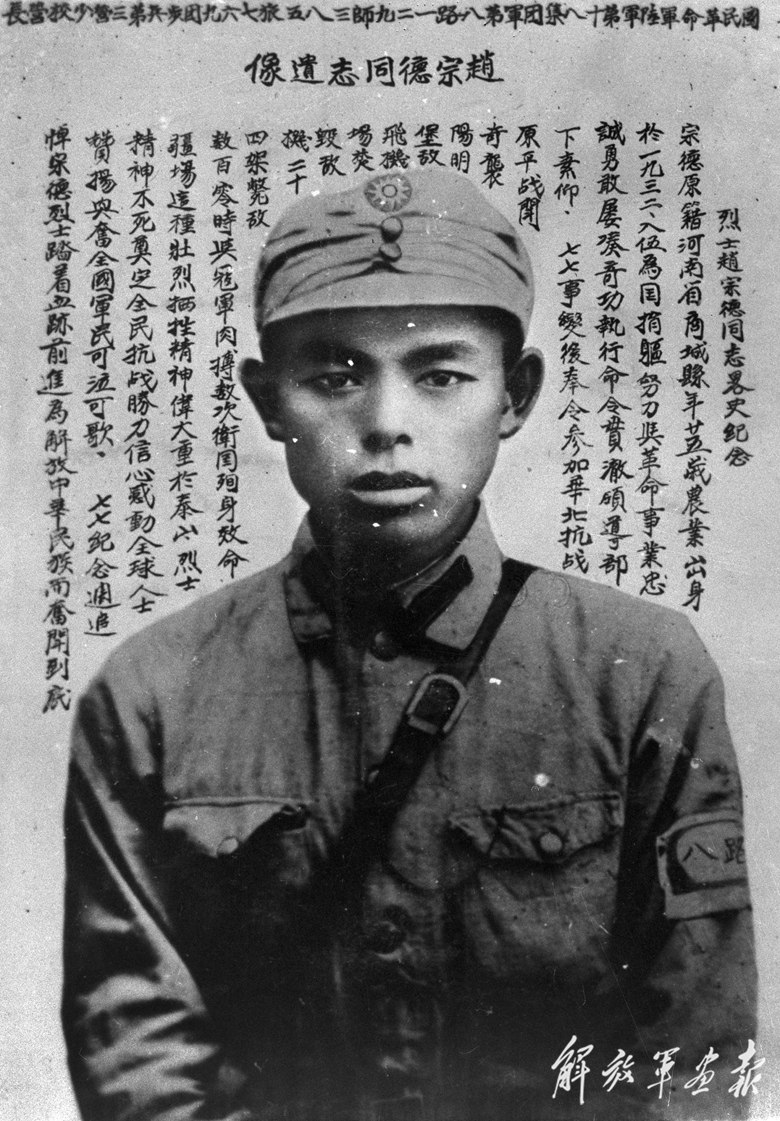

1937年10月,在夜袭阳明堡战斗中壮烈牺牲的八路军第129师385旅769团步兵第3营营长赵崇(宗)德。

夜袭阳明堡飞机场示意图。

夜袭阳明堡(油画,入选庆祝中国共产党成立90周年全国美展) 周武发 作

(作者单位:军事科学院)

“到敌人后方去,把鬼子赶出境”

撰文/张薇 朱姝璇

1937年深秋,日寇的铁蹄肆意蹂躏,持续在华北、华中、华南展开大规模进攻。在民族危亡的至暗时刻,中国共产党领导的八路军、新四军根据形势任务变化,积极深入敌后开展游击战争,开辟敌后战场新局面。

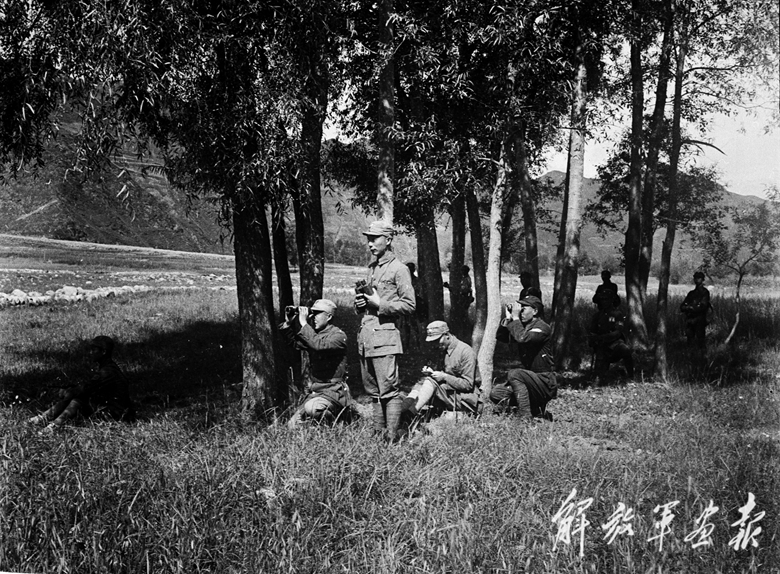

1937年10月,雁门关伏击战之前,八路军第120师领导观察地形。右起依次为:贺龙、周士第、关向应、甘泗淇。

1937年10月18日,八路军在山西雁门关以南伏击日军运输队,取得战斗胜利。

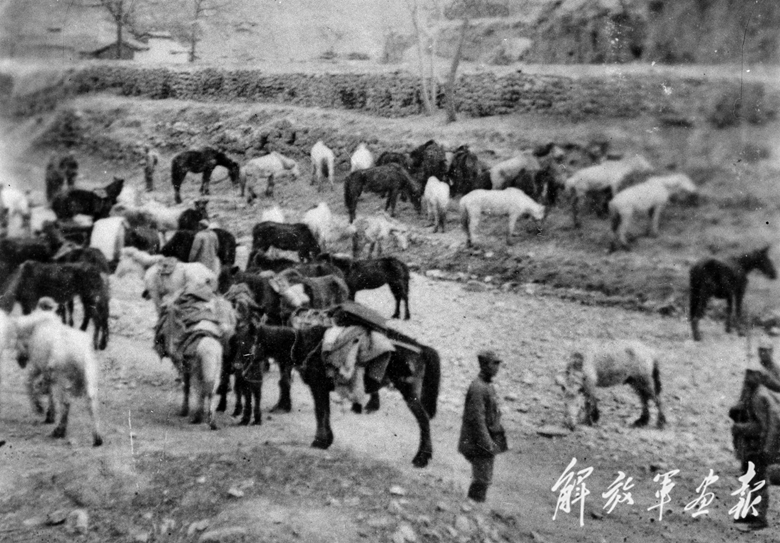

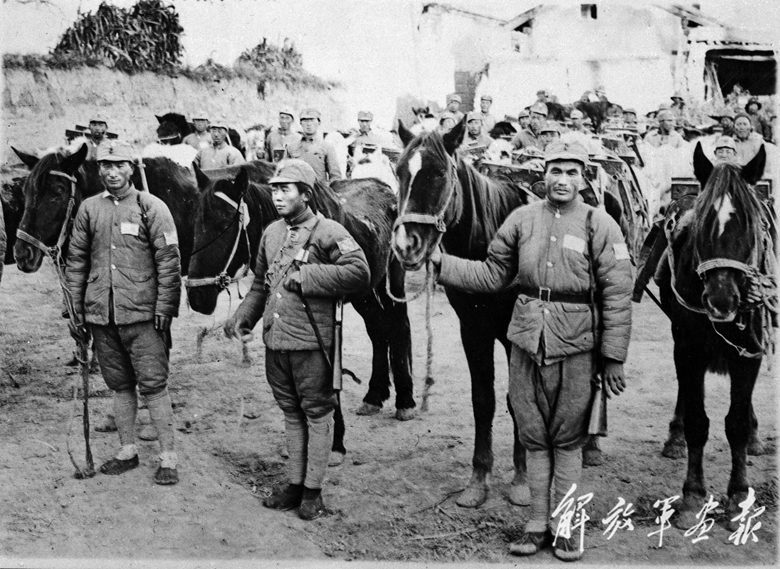

在神头岭战斗中,八路军缴获的日军战马。

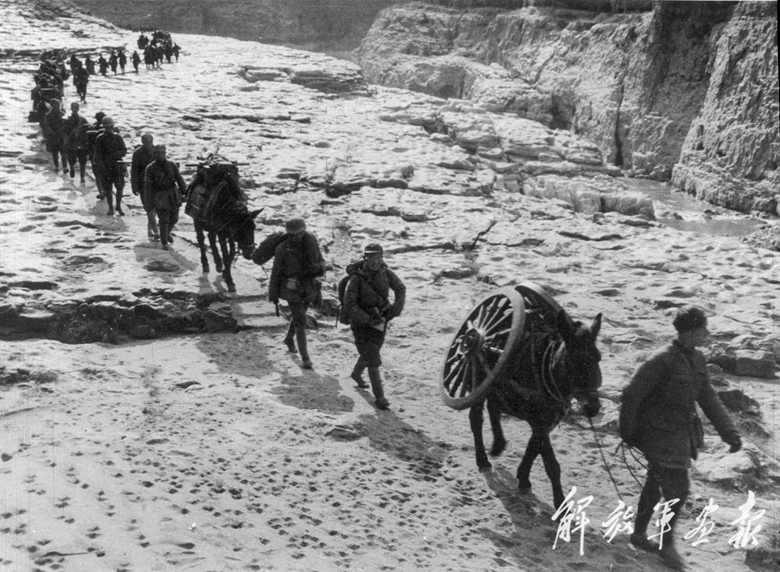

八路军第129师部队行进在晋东南。

在神头岭战斗中,八路军进入伏击区。

11月12日,太原失陷4天后,毛泽东同志做出“在华北,以国民党为主体的正规战争已经结束,以共产党为主体的游击战争进入主要地位”的重要论断。随即,中共中央北方局和八路军总部决定以山西为主要阵地支撑华北抗战,八路军3个师兵分多路,挺进晋察冀、晋西南、晋西北、晋冀豫等地区。太行山深处,八路军战士背着简陋的行囊,在敌后广泛开展独立自主的游击战,积极创建抗日根据地。午城、井沟战斗中,八路军与日军展开白刃战,有力打击了西犯日军的猖狂气焰;神头岭、响堂铺战斗中,八路军巧妙伏击,吸敌打援,破坏了敌人的补给线。军民携手抗击日寇,广阔的华北敌后战场,抗日游击战蓬勃展开。

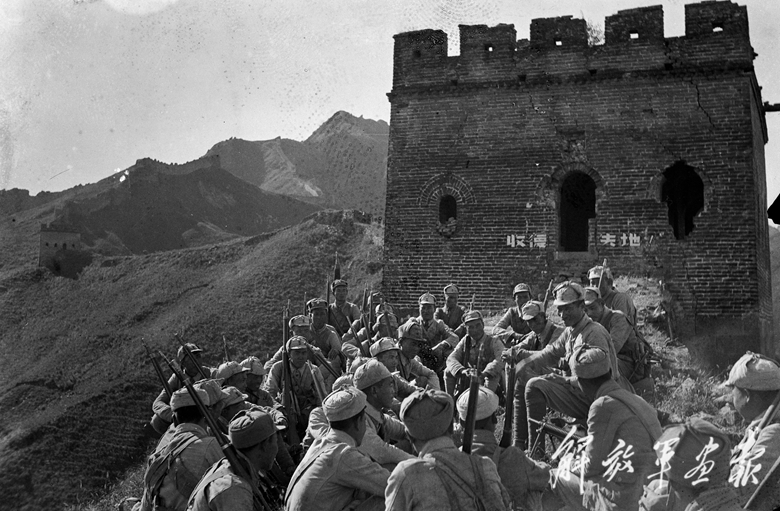

1938年春,浮屠峪战斗结束后,八路军战士在长城上召开战斗总结会。

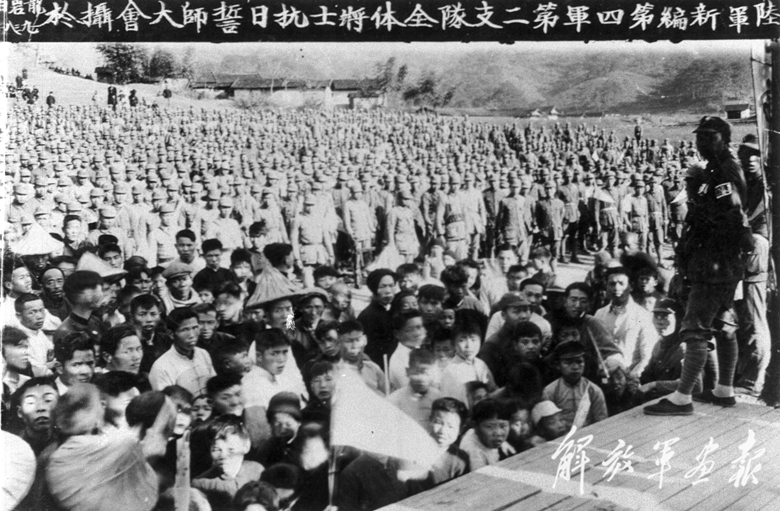

1938年,新四军第二支队在福建龙岩某地举行抗日誓师大会。

1938年春,鄂豫皖及鄂豫边红军集中于皖北周家岗,改编为新四军第四支队,挺进皖东抗日前线。

1938年秋季反围攻战役中,八路军骑兵侦察员活动在“青纱帐”里。

1938年6月,八路军第四纵队挺进平北、冀东,开展游击战争。

八路军第115师在广阳战斗中缴获的部分战马。

1938年4月,日寇集结3万兵力分九路进攻我晋东南根据地。图为八路军某部举行动员大会。

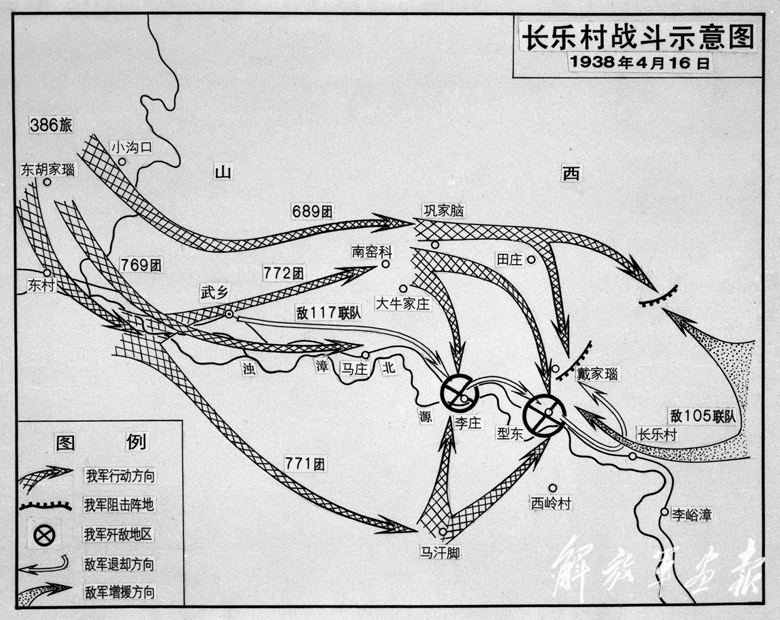

长乐村战斗示意图。

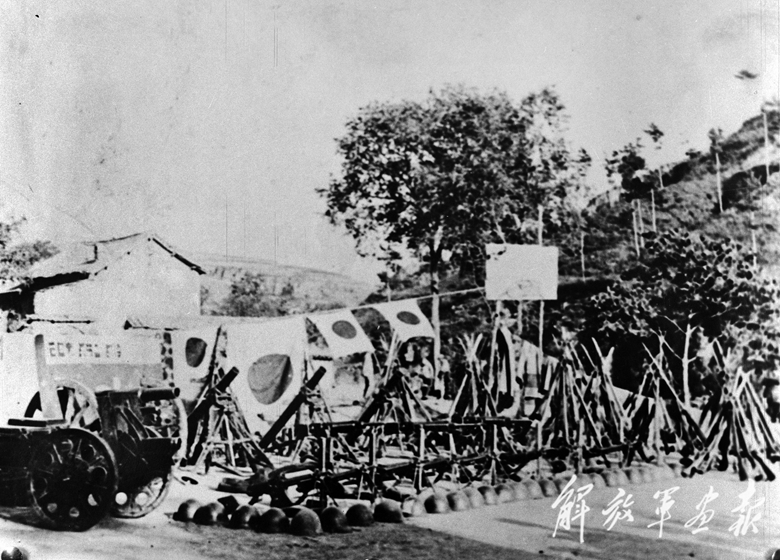

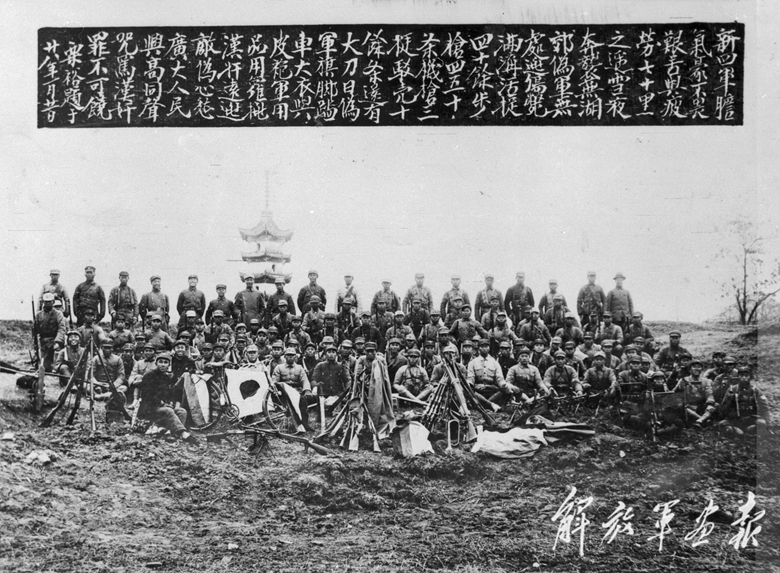

八路军在长乐村急袭战中缴获的部分战利品。

1938年4月,八路军第3纵队向敌占区进发。

1938年,秋季反围攻战役中,晋察冀军区司令员聂荣臻(站立者)在前线指挥作战。

1938年3月,八路军第120师领导贺龙(左)、关向应在前线指挥作战。

1938年6月,新四军先遣队在韦岗战斗中缴获的部分战利品。

1938年冬,日军分四路在萨县以北地区向我围攻,我大青山游击部队予敌重创。

1938年8月,八路军第120师一部挺进绥远大青山地区。

随着抗日根据地的不断发展,抗日武装力量如雨后春笋般在华北大地涌现。1937年8月,山西新军组建,河北、山东地区人民抗日武装随后也相继成立。经过1938年冀中春季反“扫荡”、山东人民抗日武装起义等战役战斗,抗日星火在华北地区呈燎原之势。1937年8月至1938年10月间,八路军作战1500余次,歼灭日、伪军5万余人,建立了多个抗日根据地,部队由出征时的近4.6万人发展至15万余人。

行进中的冀中八路军。

1938年10月,马家园战斗中,新四军第3支队官兵守卫在前沿阵地上。

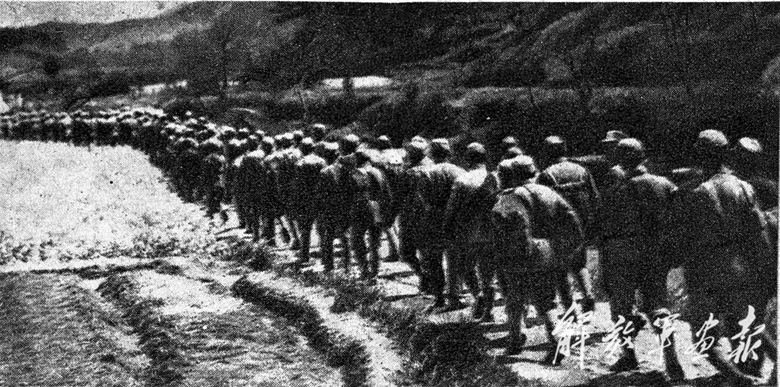

1939年4月,八路军第120师在冀中河间齐会村与日军展开激战。图为八路军战士冒着日军毒气作战。

1939年1月至12月,日军多次向繁昌地区进攻,新四军第3支队勇猛反击,取得五保繁昌的重大胜利。图为繁昌战斗前沿阵地上的新四军战士。

1939年,八路军第120师通过唐河时所设的部队指挥所。

1939年1月,新四军第2支队副司令员粟裕率部奇袭芜湖官徒门,全歼守敌,取得大捷。图为部分部队胜利归来时的合影。

1939年2月4日,八路军第120师在大曹村抵抗日军进攻。

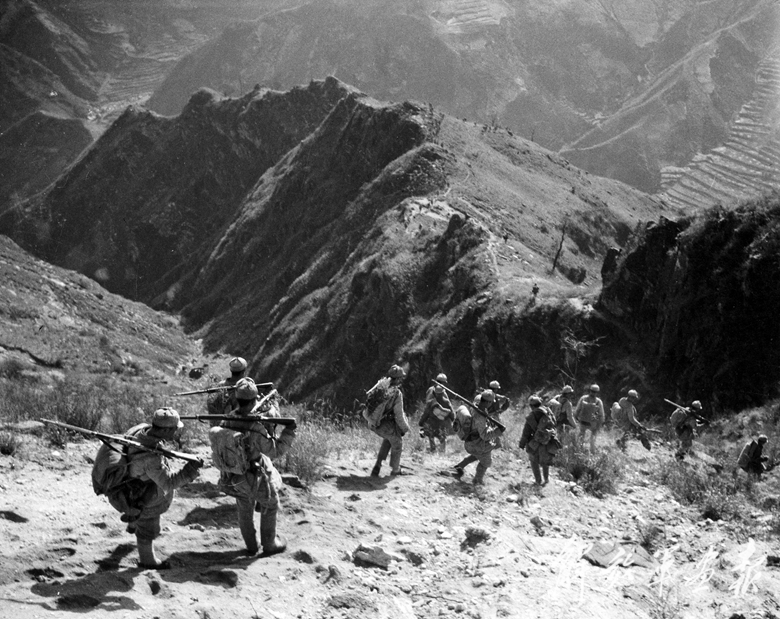

八路军部队在崇山峻岭中前行,深入敌后开展游击战。

陈庄战斗中八路军的机枪阵地。

陈庄战斗示意图。

八路军在陈庄战斗中缴获日军空投的药品。

在黄土岭战斗中,我军缴获的部分武器。

在黄土岭战斗中,八路军的炮兵阵地。

1939年6月,八路军第120师359旅在山西灵丘县新村战斗中的前沿指挥阵地。

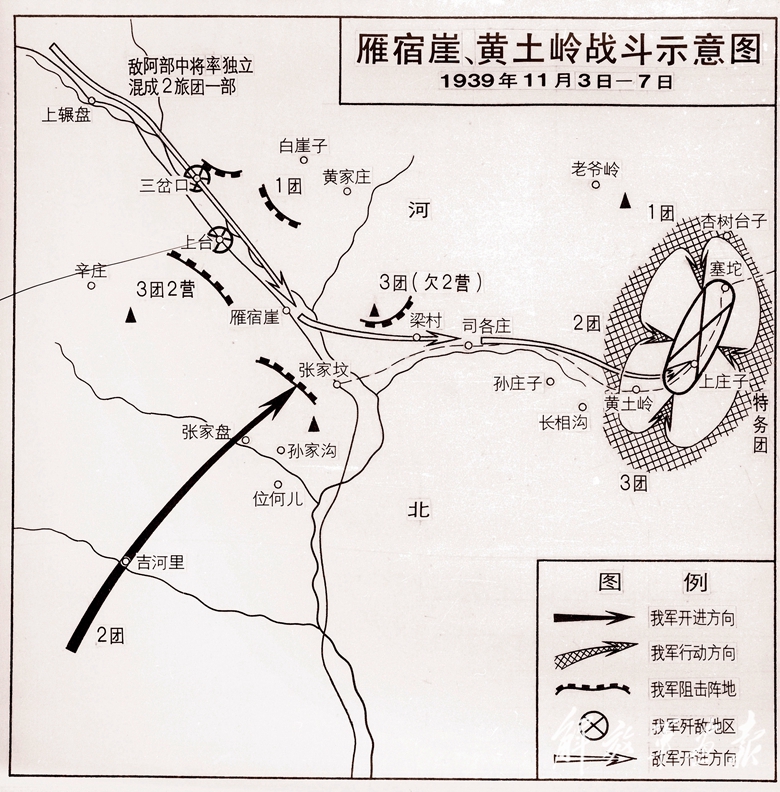

雁宿崖、黄土岭战斗示意图。

1939年春,挺进无锡、常州地区的新四军战士伺机杀敌。

南京沦陷,华中危急。1938年5月,新四军挺进华中敌后与日、伪军展开游击战,发动组织群众建立抗日武装。苏南水乡,新四军凭借芦苇荡掩护,突袭日军汽艇;皖南山区,砍柴的樵夫、浣衣的村姑,都会为新四军传递情报。至1938年底,新四军顺利完成集中、改编和向华中敌后挺进的任务,取得230余次战斗胜利,歼灭日、伪军3200余人,初步创建了苏南、皖南、皖中和豫东抗日根据地,部队由最初的1万余人发展至2.5万余人,成为插向日寇占领区的一把尖刀。

“到敌人后方去,把鬼子赶出境!……”正如抗战歌曲中所唱的那样,八路军、新四军在华北、华中、华南坚持敌后抗战,构筑起一个个坚不可摧的抗日堡垒,牵制和消灭了侵华日军大量兵力,为中国人民最终赢得抗战胜利作出了巨大贡献。

八路军第4纵队某部攻占北京西山碧云寺。

八路军战士骑自行车穿行在田野间,机动灵活地打击敌人。

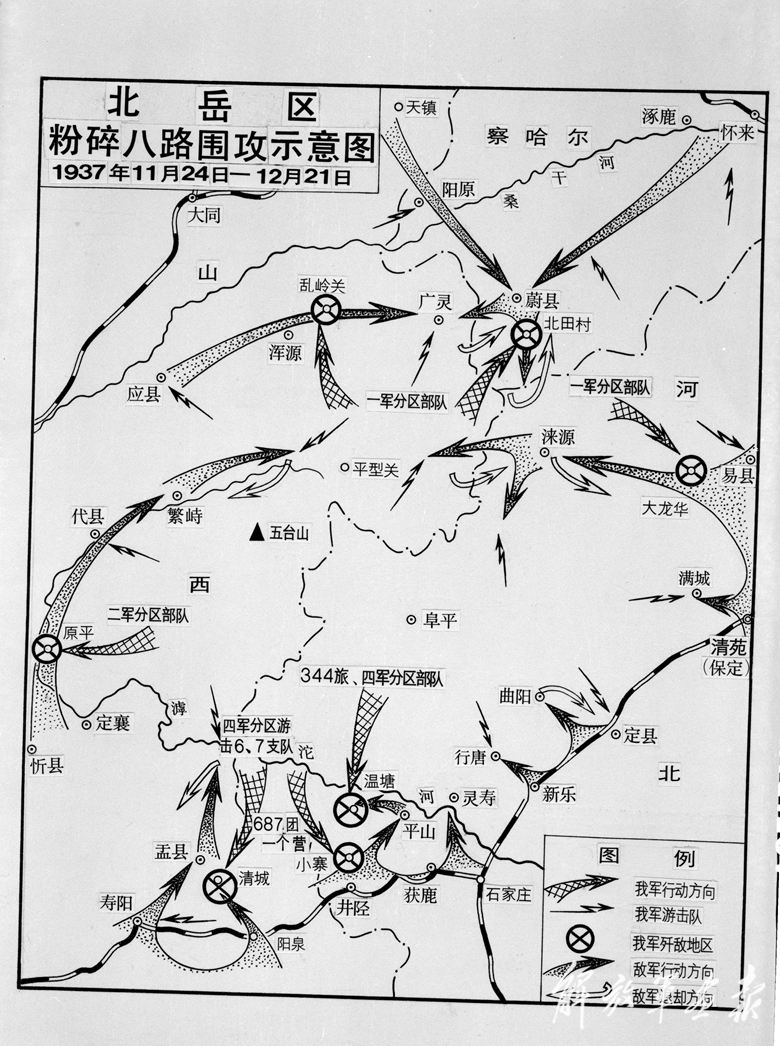

北岳区粉碎日军“八路围攻”示意图。

八路军战士埋伏在“青纱帐”中,随时准备打击敌人。

驰骋在晋西北抗日前线的八路军第120师骑兵部队。

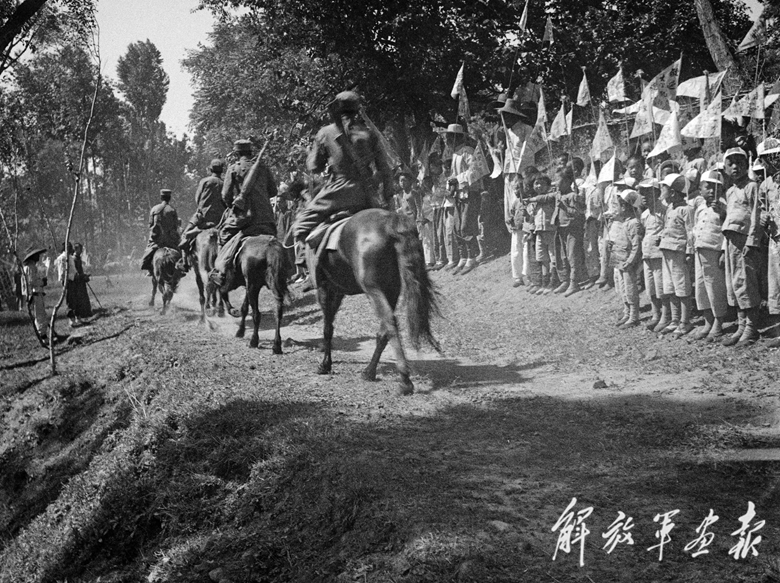

群众热烈欢迎参加大龙华歼灭战的勇士们凯旋。

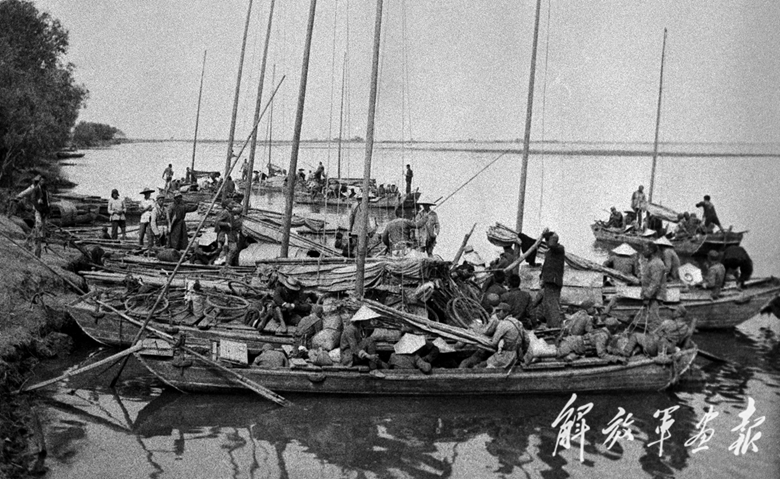

活跃在洪泽湖上的新四军部队。

在平西地区作战行军的八路军战士。

新四军部队在行军途中。

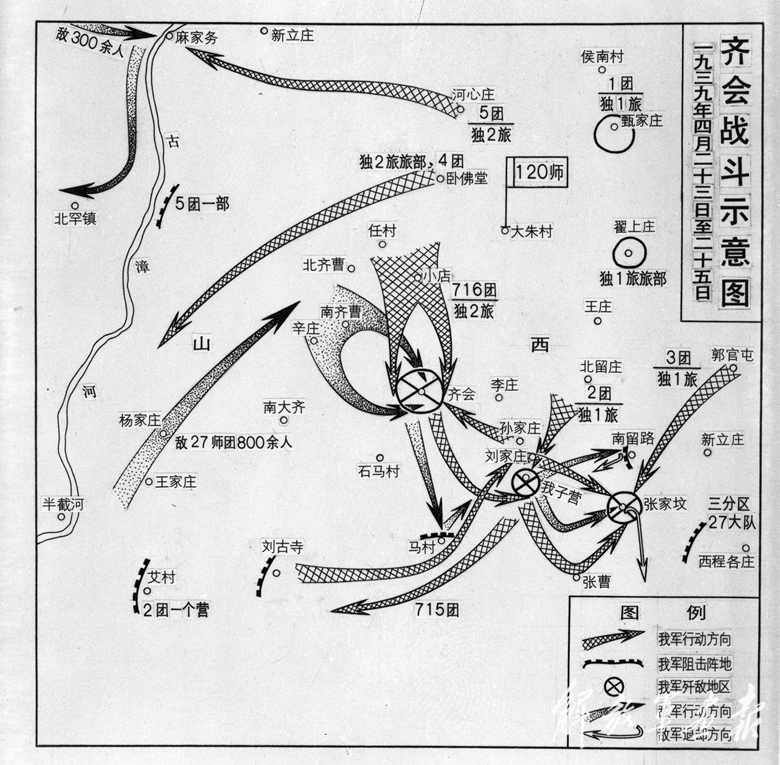

齐会战斗示意图。

档案解读:

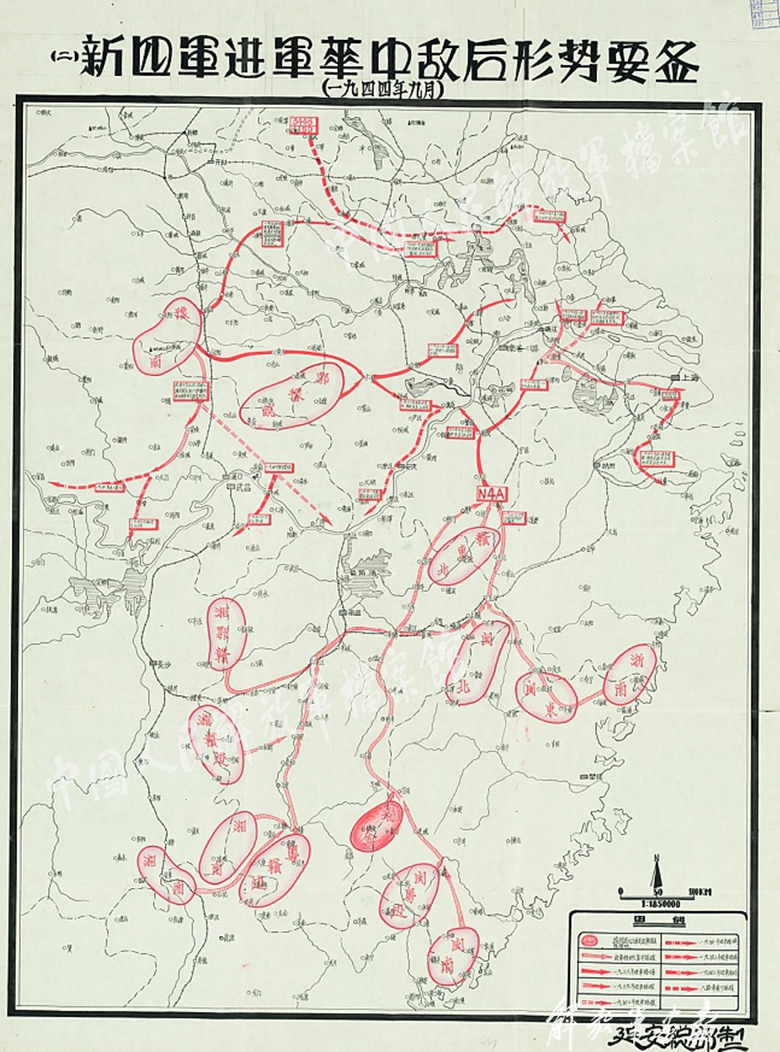

《新四军进军华中敌后形势要图》

1938年5月,为贯彻中共中央“深入到敌人后方去”的行动方针,新四军各部陆续开赴华中敌后,在大江南北广泛开展抗日斗争。这张1944年绘制的《新四军进军华中敌后形势要图》,清晰展示了新四军各部1938年至1943年的进军路线,完整呈现出新四军挺进江南、移师江北,一度直逼南京、上海、武汉等日军指挥枢纽,创建与巩固淮南、苏豫皖边、豫鄂、苏北等抗日根据地的斗争历程。6年间,新四军官兵和根据地人民面对日顽夹击,进行了艰苦卓绝的反“扫荡”、反摩擦作战,经历了极其严酷和复杂的反“清乡”斗争,使得华中各根据地日益巩固,成为开展战略反攻的重要基地。

(图文由中国人民解放军档案馆提供)

(作者单位:军事科学院)

百团大战:熊熊战火燃遍太行

1940年8月20日夜,晋察冀军区、第129师、第120师在八路军总部统一指挥下,发动了以破袭正太铁路为重点的战役。战役发起第3天,参战部队已达105个团,故称百团大战。百团大战,是抗日战争相持阶段八路军在华北地区发动的一次规模最大、持续时间最长的战役。

百团大战经历了两个主动进攻阶段和一个反“扫荡”的阶段。从1940年8月20日的破击战开始,至1941年1月24日反“扫荡”结束,历时5个多月。

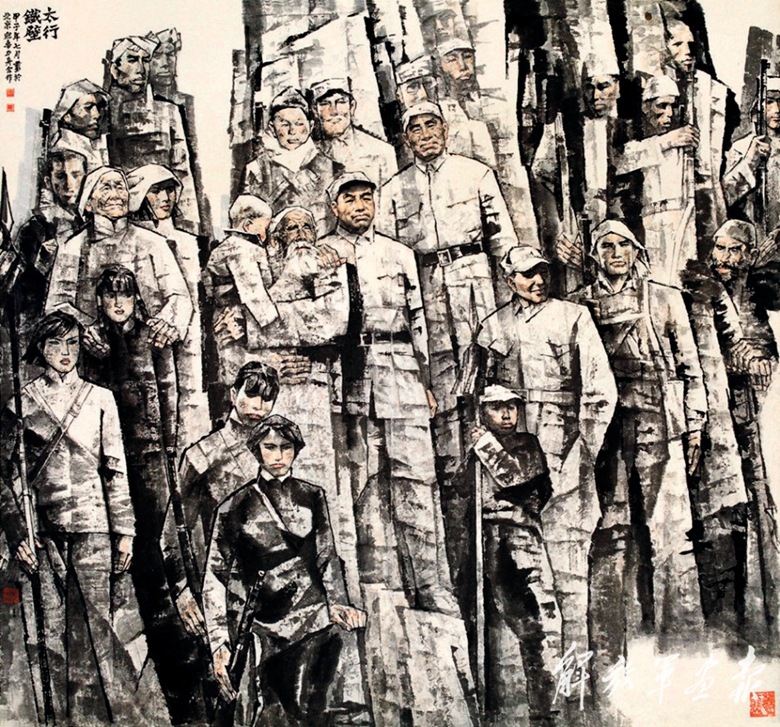

太行铁壁(中国画,第六届全国美展金奖作品,中国美术馆藏) 王迎春、杨力舟 作

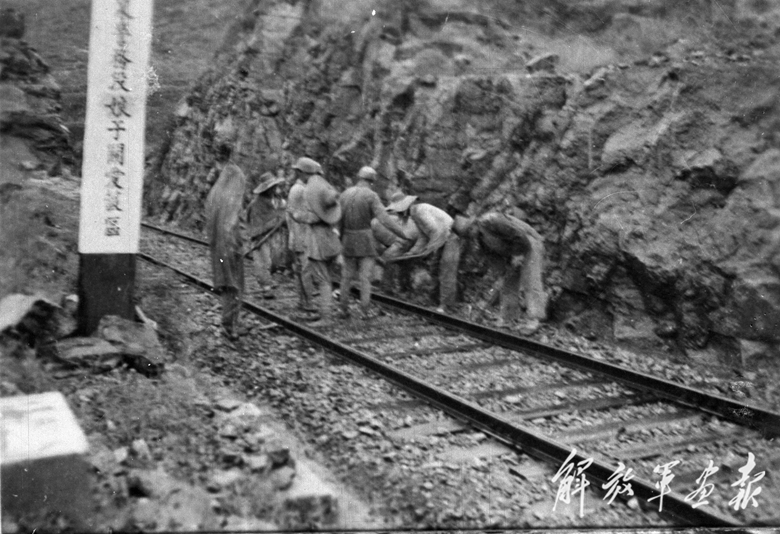

在百团大战中,八路军破坏娘子关一带的铁路。

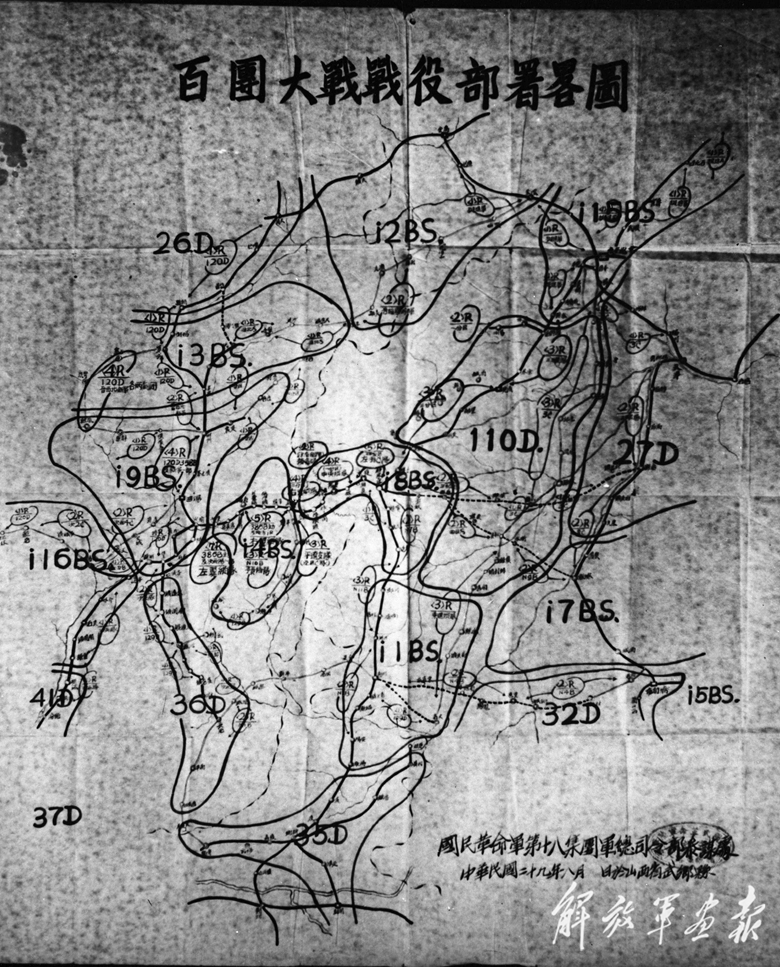

1940年8月,八路军总部参谋处在山西省武乡县绘制的《百团大战战役部署略图》。

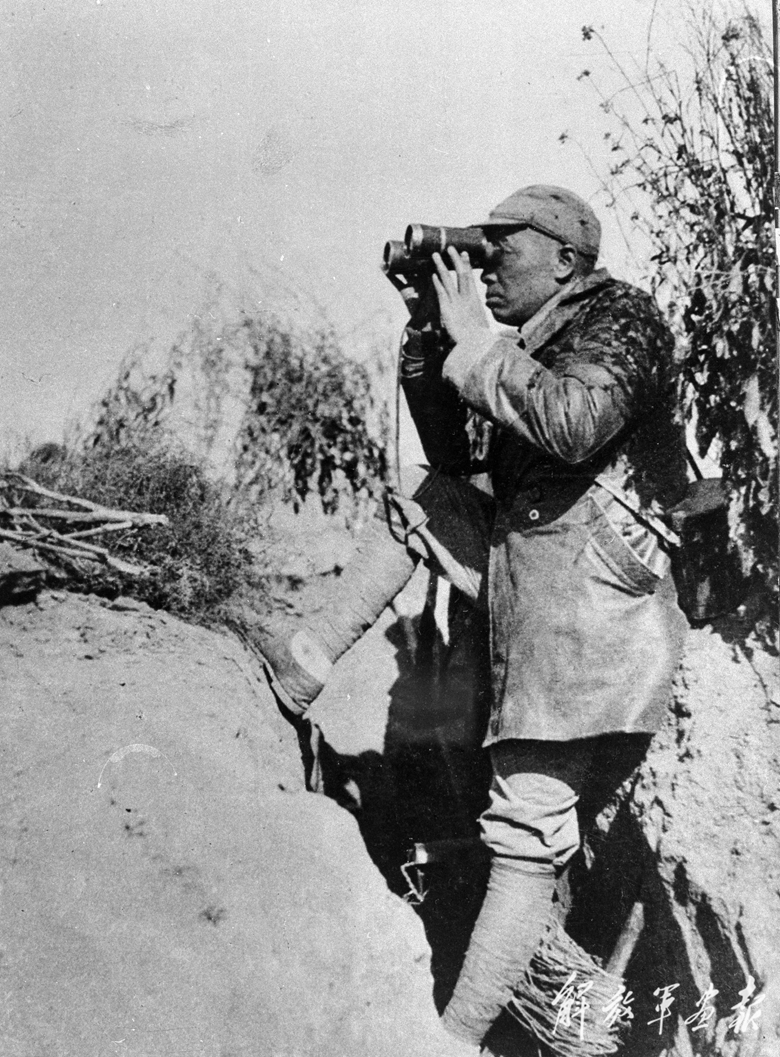

在百团大战中,彭德怀同志亲临前线指挥作战。

八路军战士爆破井陉煤矿大烟囱。

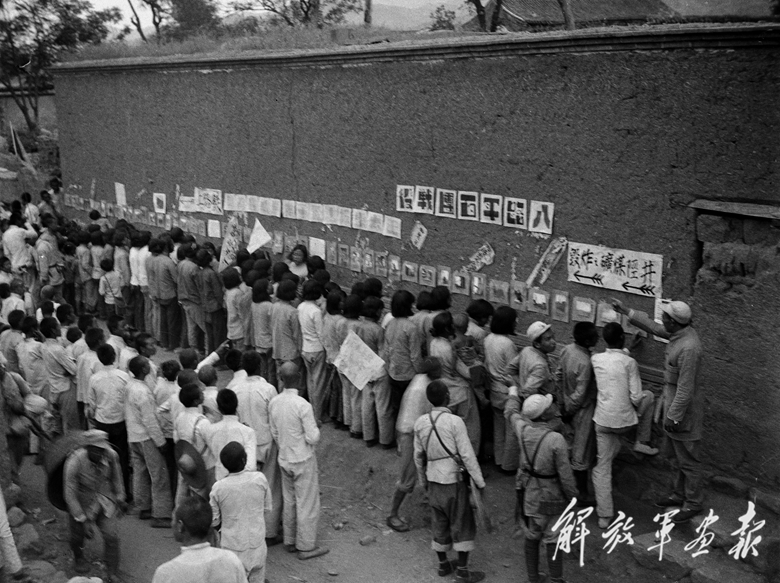

1940年,八路军晋察冀军区政治部举办百团大战新闻照片展览。

山西阳泉县狮脑山战斗中八路军机枪阵地。

攻克阜平县东王快镇敌据点时的八路军前线指挥所。

1940年12月10日八路军总部公布,从8月20日至12月5日的3个半月中,八路军共进行大小战斗1824次,毙伤日军20645人(内有营长以上军官16人)、伪军5153人,俘虏日军281人、伪军1407人,日军自动携械投诚者7人,伪军反正者1845人(以上共29338人);缴获各种枪5942支(挺),各种炮53门;破坏铁路474公里,公路1502公里,桥梁213座,火车站37个,隧道11个,铁轨21.7万余根,枕木154.9万余根,电线杆10.9万余根,收电话线42.4万余公斤;破坏煤矿5个,仓库11所。此外,还缴获与破坏了其他大量军用物资。

日伪军兵力损失,若加上晋察冀军区阜王战役毙伤的2000余人、晋西北反“扫荡”毙伤的2500余人,则达到33830余人。百团大战沉重打击了敌华北方面军的“囚笼政策”,对日军震动极大。

八路军战士在搜索中前进。

1940年8月,八路军于晨雾中向敌井陉煤矿发起进攻。

群众热烈欢迎参加百团大战凯旋的抗日将士。

晋察冀军区三分区二团一连连长李永生在涞源三甲村战斗中,缴获敌轻机枪1挺、三八式步枪3支。

八路军攻克河北涞源县日军据点东团堡后,战士们在长城烽火台上欢呼胜利。

日军华北方面军司令部把此役称为挖心战。百团大战对粉碎日本威压诱逼中国政府迅速屈服的狂妄企图发挥了重要作用,推迟了日本的南进步伐。

百团大战是在中国抗战处于困难、妥协投降空气甚浓的时候取得重大胜利的,具有重大的军事和政治意义。它钳制了大批在华日军,1941年初日军又将第17师、第33师由华中调往华北,从而进一步减轻了华中正面战场的压力;极大地鼓舞了民心士气,百团大战的捷报传开之后,举国上下一片欢腾,报社电台相继发表社论、社评,各地纷纷举行祝捷会、庆功会,群情振奋,增强了战胜困难的勇气,遏制了妥协投降的暗流,增强了全国军民抗战到底的信心;提高了共产党、八路军的声威,揭破了八路军“游而不击”等谎言,表明了中国共产党及其领导的军队,是抗日的中流砥柱,是争取抗战胜利的希望所在。

档案解读:

我军在百团大战的交通总破袭战和扩大战果两个阶段中,沉重打击了日军。为挽回颓势,日军自1940年10月6日起,陆续从正面战场调集兵力对我华北各根据地发动大规模报复性“扫荡”,百团大战进入第三阶段。这张地图展示了第三阶段我军反击日、伪军“扫荡”的情况。图中蓝色箭头标示日军攻击路线,红色箭头标示我军和民兵反“扫荡”行动路线。图上的点、线、面,一方面勾勒出日寇“扫荡”范围之广、规模之大、频率之高,另一方面也反映出了我军的战法:避其锐气,击其惰归。我军以灵活机动的游击战,抓住战机围歼敌人,使得日寇东跑西颠、四处挨打,最终只能草草退场。

在第三阶段反“扫荡”作战中,各根据地党政军民密切配合,坚持以灵活多变的战术展开广泛的游击战,最终取得反“扫荡”的胜利,极大提振了全国军民抗战到底的信心。

(图文由中国人民解放军档案馆提供)

《论持久战》照亮抗战征程

撰文/张 薇 杨 涓

1938 年 5 月,日军铁蹄在广袤的中华大 地肆意践踏,“亡国论”如乌云压城,“速胜论” 似波涛翻涌。民族危亡之际,毛泽东同志在延安的一孔窑洞中,借着油灯的微光奋笔写下《论持久战》,擎起了一支熊熊燃烧、照亮中国人民抗战征程的火炬。

当年 5月 26日至 6月 3日,毛泽东在延安抗日战争研究会上围绕中国抗日战争战略方针问题,以“论持久战”为题作了长篇讲演。1个多月后,成文 5万余字发表。他依据马克思主义辩证唯物论、历史唯物论基本原理,结合中国抗战实际,深刻指出:“中日战争不是任何别的战争,乃是半殖民地半封建的中国和帝国主义的日本之间在二十世纪三十年代进行的一个决死的战争。”对于战争的结局,他给出坚定的回答——“抗日战争是持久战,最后胜利是中国的。”毛泽东以极具前瞻性的战略眼光,科学预见了抗战战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段,并分别提出具体作战方针:“在第一和第二阶段即敌之进攻和保守阶段中,应该是战略防御中的战役和战斗的进攻战,战略持久中的战役和战斗的速决战,战略内线中的战役和战斗的外线作战。在第三阶段中,应该是战略的反攻战。”

毛泽东还论述了游击战对抗日战争的重大意义,强调争取抗战胜利的唯一正确道路是充分动员和依靠群众,实行人民战争。他 在《论持久战》中写道 :“兵民是胜利之 本。”“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。”在这一思想指引下,广大军民在拯救民族于水火的抗争中不畏牺牲、并肩战斗。冀中平原,军民携手深掘地道,让敌寇的“扫荡”铁蹄深陷泥潭;太行山下,民兵巧手布下地雷阵,令侵略者的嚣张气焰灰飞烟灭;青纱帐里,游击队神出鬼没的麻雀战术, 将日军袭扰得风声鹤唳……

《论持久战》是运用辩证唯物主义和历史唯物主义,从实际出发解决战争问题的光 辉典范。它是毛泽东军事思想的重要组成部分,是中国共产党领导抗日战争的纲领性文献,发展了弱国战胜强敌的战略理论,从思想上、理论上武装了广大群众,提振了民心士气,对中国人民坚定抗日信心,坚持持久抗战,夺取抗战全面胜利作出了巨大的历史性贡献。

(作者单位:军事科学院)

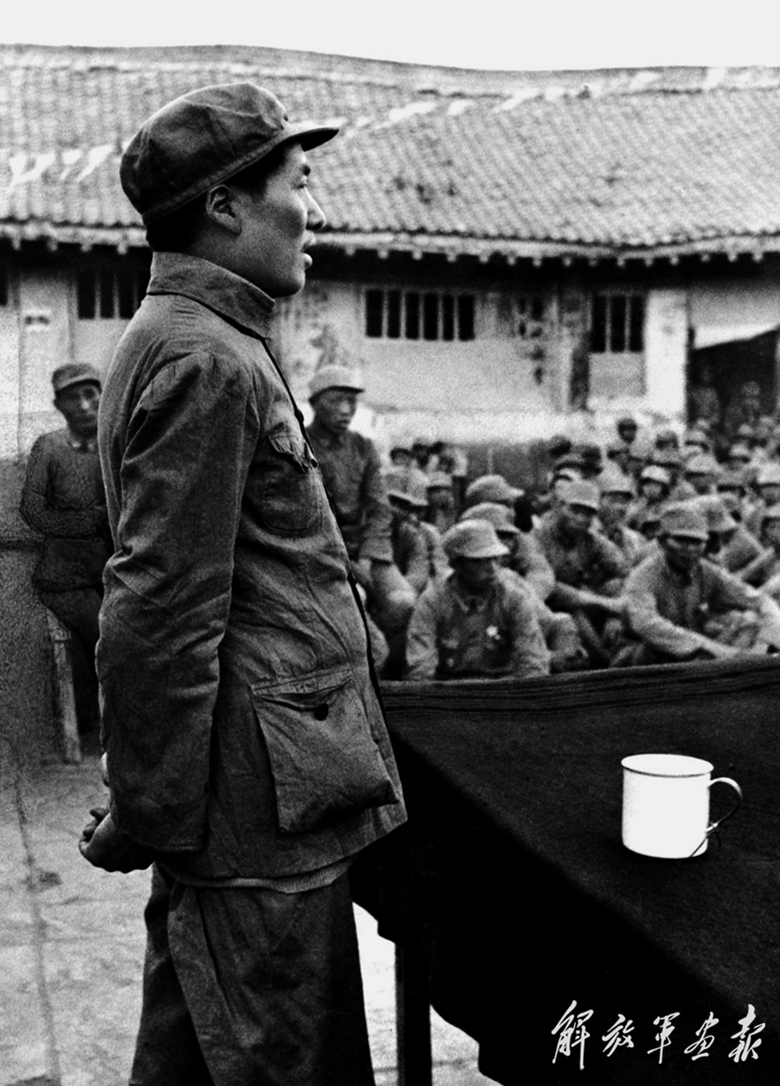

1938年5月,毛泽东同志在抗日军政大学作“论持久战”的报告。

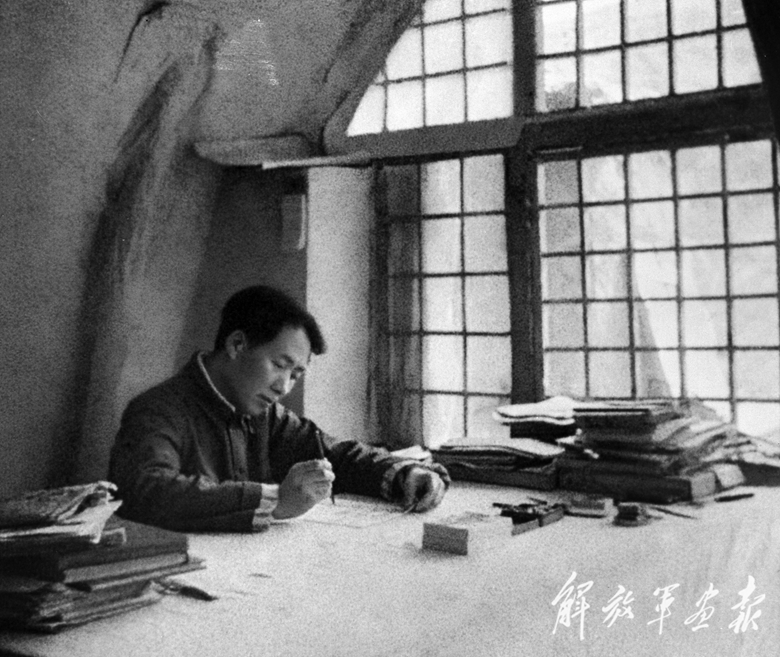

1938年,毛泽东同志在延安撰写《论持久战》。

1937年,朱德同志在延安党政军民大会上讲话,号召全军指战员将抗战进行到底。

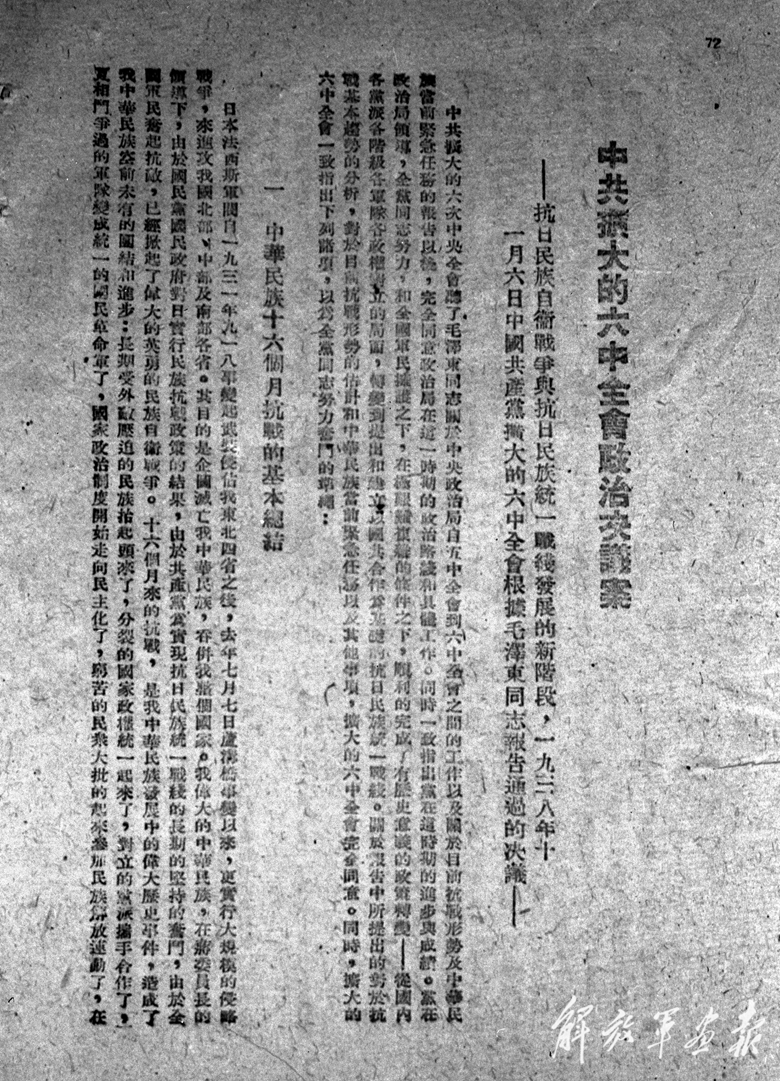

毛泽东同志在六届六中全会上作了《论新阶段》的政治报告和《统一战线中的独立自主问题》《战争和战略问题》的结论。这是全会根据毛泽东同志的报告通过的政治决议案。

档案解读:

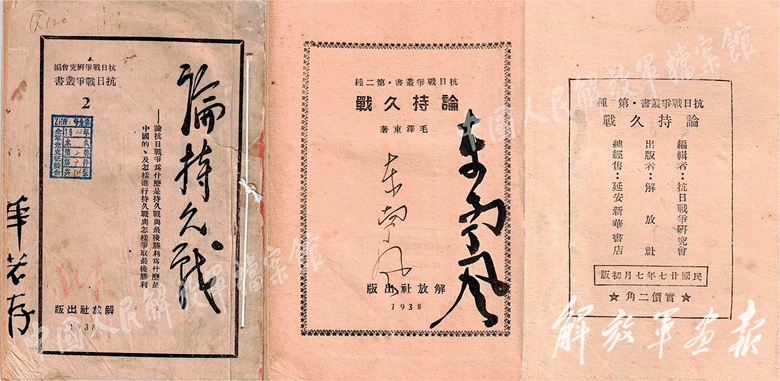

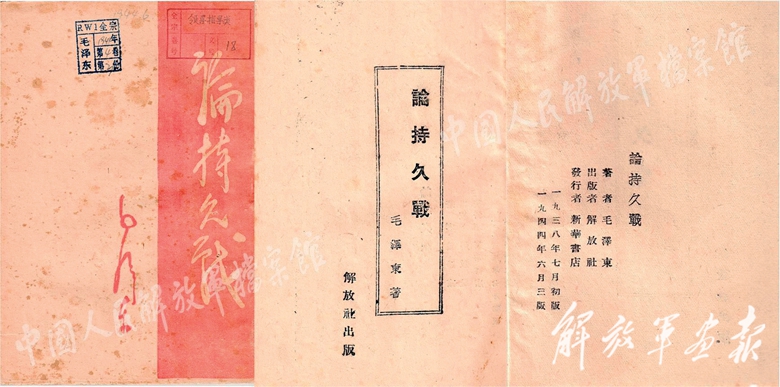

1938 年 7 月 1 日,《论持久战》最先在中共中央机关刊物《解放》上发表。这部 5 万余字的著作,创造性地将战争进程划分为战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段,标志着持久战作为我党指导抗战胜利的总体方针正式确立下来。

《论持久战》为中国人民夺取抗战胜利廓清了迷雾,拨正了航向,坚定了信心决心。该著作一问世,迅即在国内外引发轰动,多次刊印,广为传播。

左上图为 1938年7月延安解放社出版的第一版《论持久战》。左下图是1944 年6月解放社出版的第三版《论持久战》,其中还收录了毛泽东《抗日游击战争的战略问题》。

(图文由中国人民解放军档案馆提供)

2025年7月8日,北京宛平城外的中国人民抗日战争纪念雕塑园。(摄影/记者 栾 铖)

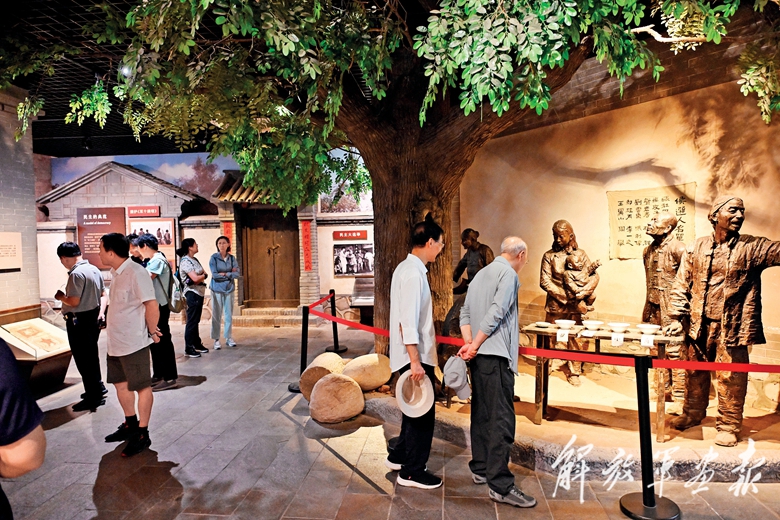

2025年7月1日,山西省吕梁市兴县蔡家崖村的晋绥边区革命纪念馆。(摄影/杨晨光)

2025年7月4日,河北省阜平县,游客在晋察冀边区革命纪念馆参观。(摄影/新华社记者 李 鑫)

2025年6月19日,一队学生在上海四行仓库抗战纪念馆外参观。(摄影/陈圣珲)

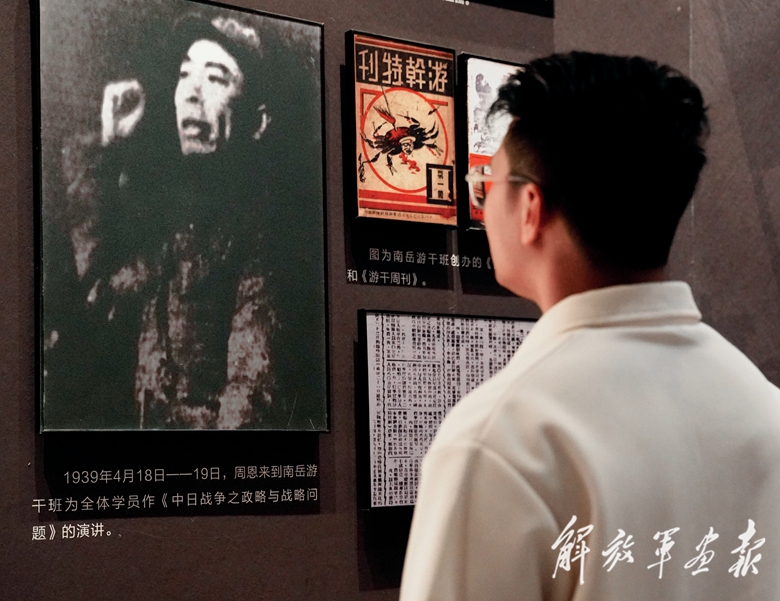

2025年6月16日,游客驻足观看南岳忠烈祠展览内容。(摄影/李 鹏)

北京某高校学生参观平北抗日战争纪念馆。(摄影/记者 栾 铖)

(本专稿图片除署名外,均由本刊资料室提供)

策划/本刊编辑部

标题书法/连俊义

编辑/刘 妍 肖 晔 学员 何 驹

版式设计/戴 宁