摄影并撰文/记者 王卫东 通讯员 宋开国 陈 平 胡令龙

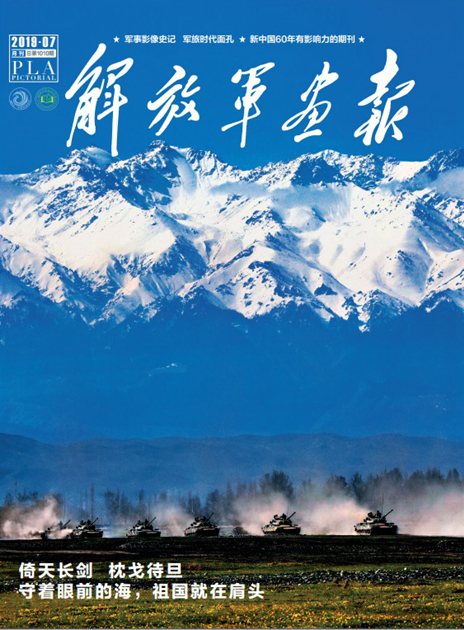

5月10日晚,南国密林,夜色如黛。

尖锐的警报声骤然响起,打破暗夜的寂寥。火箭军某旅“导弹发射先锋连”官兵奉命出击,一场夜间火力突击演练在大山深处展开。

正在该连蹲点采访的记者,目睹了这场突如其来的“战斗”。

这是一支享誉全军的英模连队。组建20多年来,连队历经驻地移防、装备换型、人员更替等变化,但备战打仗的先锋本色始终如一,敢挑重担、敢争第一、敢打硬仗的传统和作风始终不变。从组建当年即具备发射能力,到3年全面形成作战能力,再到随机抽点精确打击、成功发射多种型号导弹数十枚,连队持续锻造“随时能战、准时发射、有效毁伤”的核心能力,被中央军委授予 “导弹发射先锋连”荣誉称号。

1995 年盛夏,该连奉命向某海域进行导弹发射训练,首战亮剑即打出威名,荣立集体二等功。时隔不久,连队再次出征,在向某海域进行导弹发射训练中再获佳绩,荣立集体一等功。2016年8月,该连成建制独立赴西北大漠执行任务,按照实战流程成功发射导弹,刷新发射单元首次连续机动近千公里等纪录。

英雄的连队必有英雄的兵。5月9日一大早,记者追上正在野外驻训的连队,开启“追先锋”的采访之旅。

大山深处,在一片与丛林融为一体的迷彩伪装网下,记者见到了连队官兵。连长王旭告诉记者,昨晚部队完成了夜训和转场任务,几个小时前才在这里安营扎寨。

当天,连队干部带领骨干研究夜间火力突击演练方案。记者旁听,了解到复杂的方案已被分解到一人一岗,官兵对行动中的每个环节都进行了深入研讨。据介绍,这将是连队驻训以来组织的第3次火力突击演练。

次日晚,“战幕”拉开,记者搭乘一辆战车钻进密林。穿行几十分钟后,眼前突然出现了导弹阵地。灯光微弱,发射车在密林之中若隐若现。走近一看,原来所有车辆只开着小灯,就连号手们戴着的头灯,也进行了特殊处理,只发出微弱的蓝光。

指导员刘帅告诉记者,利用旅里承担基地夜训试点任务的契机,该连前几年就率先展开了探索。

记者看到,演练中,驾驶员关闭大灯在密林中穿梭,操作号手经常快速上下几米高的车顶,官兵个个镇定自若、动作娴熟、操作精准。

“弯曲的山路,没有灯光,走路都看不清楚,怎么敢开着导弹车到处钻?”事后,面对记者的疑问,二级军士长、发射车司机左小山说:“熟能生巧呗!我们不仅开展倒时差、抗疲劳、抗饥饿、抗缺氧的‘一倒三抗’训练,还经常进行微光无光、复杂气候、复杂地形的驾驶训练,人人都练出一身硬功夫!”

正当号手们展开设备时,指挥所突然下达指令:改变打击目标,发射窗口不变!

对于发射单元来说,这一指令意味着重新组织战术计算,稍有迟疑就会贻误战机,是对部队快速反应能力和整体战斗力的考验。

“改变打击目标,计算诸元!”没有片刻犹豫,士官指挥长陶德军依令而行,号手迅疾操作。“0号,警戒小组报告,阵地遭‘敌特’火力袭扰,瞄准号手负伤、发射车尾端受损!”

面对接踵而来的特情,陶德军镇定指挥:“立即组织伤员自救互救,伴随保障小组紧急抢修装备!”

密林深处的这场战斗惊心动魄。记者紧张观战,不禁心潮澎湃:好一个名不虚传的“先锋连”!

此时已是深夜,长剑昂首,蓄势待发。

“点火!”导弹准时“发射”,任务圆满完成!

演练结束,官兵迅速撤收装备。此时,他们接到新的指令,连夜机动百余公里,转进到预定地域完成部署。

“战场”就在前方,又一场新的战斗在等着他们。

编辑/宋 雯